いま、ラジオは“全盛の時代”を迎えていると言われます。

一時は広告収入の低下が続き衰退したかに見えましたが、V字回復。

リスナーも増え、番組のイベントでは1万2000人が横浜アリーナを埋め尽くすことも。

なぜ再び人気が高まっているのでしょうか。

番組開始から50年以上の「オールナイトニッポン」や、ポッドキャスト番組「OVER THE SUN」、そして圧倒的なラジオレギュラー数を誇る乃木坂46の番組の裏側に密着。

その理由を取材しました。

(科学文化部 堀川雄太郎 / 首都圏局ディレクター 磯貝健人)

伊集院光さんとラジオ人気の理由に迫る「首都圏情報ネタドリ!」で5月16日放送予定

NHKプラス

NHKプラス 配信期限:5月23日(金) 午後7:57 まで

“オールナイトニッポン”に潜入

ラジオ番組といったら、みなさん何を思い浮かべますか。

音楽に語学講座、そしてローカルFMまでたくさんの番組がありますが、やはり「オールナイトニッポン」は特別な存在、という人も多いのではないでしょうか。

1967年に若者向けの深夜放送として始まったこの番組。

吉田拓郎さんやビートたけしさん、中島みゆきさん、ナインティナインなど、時代を彩るパーソナリティーが次々と登場しました。

しかし、TVやインターネットなどメディアの多様化もあり、2015年には協賛スポンサーが10社程度にまで減ってしまいます。

それが、今はおよそ100社と最盛期を上回る数にまでV字回復。

再び若者を中心に圧倒的な人気を誇り、“ラジオ復活”を象徴する存在となっています。

その秘密を探りに、制作するニッポン放送へ取材に向かいました。

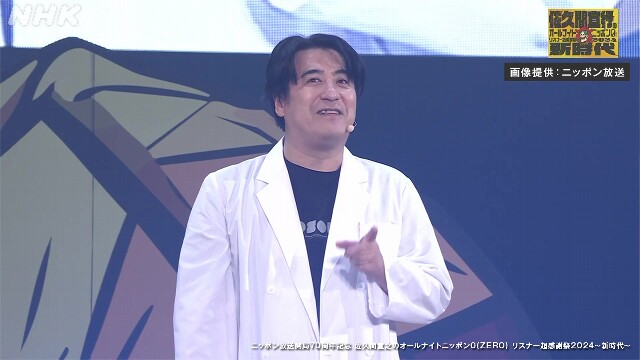

佐久間宣行さん

「計4日の有給を投入し、11連休を作り出そうとしている社会人に対して、『やめなさい、人に戻れなくなる』といって全力で制止する葛城ミサト。これ、うまいな~、実際にそう。戻れなくなるよ」

訪ねたときに放送していたのは、テレビプロデューサーの佐久間宣行さんが担当する回でした。

リスナーから募集した企画案を元に展開するトークが人気で、若い世代から中高年まで幅広い世代に支持されています。

ほかにもお笑い芸人たちにまつわる話や、制作している番組のこと、日々の何気ない話題まで。

巧みな語りのトークで、90分間の放送中、スタジオには放送作家やディレクターの笑い声が何度も響いていました。

佐久間宣行さん

「ラジオパーソナリティーは自分にしかできない話ができる人が人気になると思っています。僕がほかのパーソナリティーと違うのはおじさんであること、(放送開始時は)サラリーマンであること、思春期の娘がいること。芸能人とは真逆のことのほうが自分の話ができるなと。そうしたら聴いてくださる方がどんどん広がっていったイメージです」

復活のきっかけは「radiko」

番組のプロデューサーを務める、冨山雄一さんが人気復活のターニングポイントと語るのが、スマートフォンのアプリなどでラジオを聴けるサービス「radiko」の登場です。

2010年のサービス開始以降、2014年には居住地域以外の放送も聴ける“エリアフリー”、2016年には放送時間をさかのぼって聴ける“タイムフリー”の機能がリリースされたのが大きかったといいます。

「radiko」のユーザー数は、コロナ禍の巣ごもり需要などもあって、2020年の3月にはおよそ900万人に。

同じ年の1月から一気におよそ150万人増えました。

ニッポン放送「オールナイトニッポン」統括プロデューサー 冨山雄一さん

「オールナイトニッポンだと深夜1時から生放送をやっていますが、翌朝の通勤・通学の時間に聴くとか、週末の時間が空いているときに聴くとか、聴かれ方が広がった気がします。世の中のコンテンツが短くなっている中で、長時間1人がしゃべるという、ショートの文化と真逆にいっているのが逆に若い人とかに受け入れられている感じです」

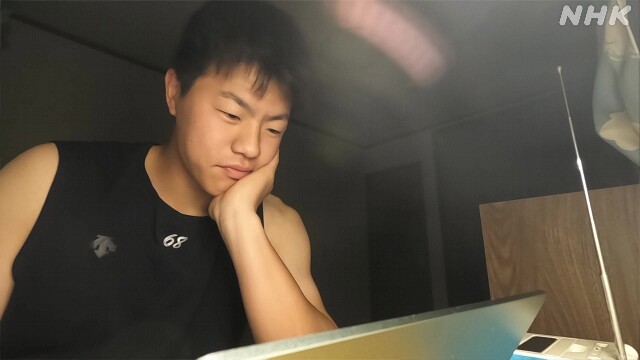

実際に番組を聴いている若い世代のリスナーにも話を聞きました。

大学生の五十嵐絢南さんです。

スマートフォンさえあればいつでもどこでも聴くことができるので、皿洗いをしているときや通学中、さらにラジオを聴きながら寝ることも日課となっているといいます。

五十嵐さんがラジオに出会ったのは中学3年生のとき。

受験生であり、コロナ禍のさなかでもありました。

SNSのショート動画には疲れを感じることもある一方、ラジオはリラックスして聴けることが魅力だといいます。

大学生 五十嵐絢南さん

「コロナで家にいる時間が延びて聴く機会が増えたと思います。人の声があると1人ではないから落ち着きますし、おもしろい話だと気を紛らわすことになります。映像を見ているときは1秒も見逃さないと気合いを持って見なくてはと思いますが、ラジオだとラフに聴けます」

100年で一番 “狭く深く”伝える

“タイパ”が重視される現代だからこそ、大切にしたいこともある。

「オールナイトニッポン」が今、番組作りに当たって意識しているのは、“狭く深く”伝えることだといいます。

1億2000万人には届かなくても、番組を通してつながる1万人に届けば熱量は広がっていくというのです。

そこでいま力を入れているのがリアルなイベントです。

去年10月に横浜アリーナで開かれた佐久間さんのイベントにはおよそ1万2000人が参加。

放送では話せないディープなトークが繰り広げられ、リスナーとともに時間を過ごしました。

「48歳(当時)のおじさん1人のイベントが完売するなんて、テレビ界もラジオ界もありえないですよ」

イベントでそのように佐久間さんが口にするほど、会場は熱気に包まれました。

大学3年生の高木康太郎さんは、いつも深夜に1人で番組を聴いているとき、ほかのリスナーのSNSの投稿を見て楽しんでいましたが、イベントに参加したことで、そのつながりが現実に存在することを実感できたと振り返ります。

大学生 高木康太郎さん

「基本1人で聴くものという感覚があるので、1人がいっぱい集まって全員が番組を聴いているんだと目の前にしたら、やっぱりすごかったですね。感動しました」

「オールナイトニッポン」ではこうしたイベントをこの3年で17回開催。

ラジオの枠を超えた新たな体験を作り出そうとしています。

佐久間宣行さん

「たくさんの人たちの共有する喜びというのは強いんだなと思いました。客席に座っている人たちは、みんないろんな大変な日常とか仕事を乗り越えながらこのラジオとつきあってきたんだなという、そういう感動はあったと思います」

ニッポン放送「オールナイトニッポン」統括プロデューサー 冨山雄一さん

「パーソナリティーが今感じていることを実際リスナーも全国で感じてもらって、喜怒哀楽とかの共感がすごくしやすいメディアだと思っています。番組の内容がネットニュースになるなど、ラジオ番組の中身が世の中に触れているという点では過去100年で一番多いのではないかと思います」

女性に刺さる“オバサン”

ラジオの人気が高まる中、中高年の女性たちから熱狂的な支持を集めている番組もあります。

“太陽の向こう側”を意味する「OVER THE SUN」。

略して「オバサン」。

もともとラジオ番組だったものが今はインターネットで配信されるポッドキャスト番組となり、毎月およそ140万回再生される人気を誇っています。

コラムニストのジェーン・スーさんとフリーアナウンサーの堀井美香さんがパーソナリティーを務め、井戸端会議のように繰り広げられるトークでは、介護や子育て、仕事、更年期まで女性たちのさまざまな悩みに寄り添います。

特徴的なのが、リスナー同士のつながりです。

リスナーは“互助会員”と呼ばれ、共感した会員が自発的に作ったLINEのオープンチャットには4000人以上が参加。

この中から、登山部や野球観戦部などの“部活動”が30以上生まれていて、番組を通じたコミュニティーができていると言います。

皇居周辺を走っているランニング部の活動を訪ねてみると、40代から60代まで、和気あいあいとした雰囲気で走る女性たちの姿が。

もともと友達でもなく世代も異なる人たちと交流する喜びとともに、番組の魅力を熱く語ってくれました。

リスナーの女性

「今まで名もない家事みたいなものにスポットを当ててくれて、とにかくスーさんも美香さんも『いろいろなことをやって本当偉いよ』と言ってくれます」

「年を経て感じる体力の低下とか不調とか気分の変調とか、周りにもそういうものがあるんだよと言っていいのかなという感覚をもらえました」

スーさんと堀井さんに、自身の番組の人気の理由について尋ねると、「分かりません」と答えつつ、「安心」や「安全」といった番組のキーワードを挙げました。

コラムニスト ジェーン・スーさん

「ここでばか話をしている中年女がいることで人が集いやすくなったり、いろんな人と知り合いやすくなったり。誰かに自分の胸を打ち明けてもばかにされたり、それをきっかけに踏み込まれたりとかしない。結果的に『OVER THE SUN』は安心・安全・受容を感じてもらえる場になったのかなと思います」

フリーアナウンサー 堀井美香さん

「(リスナーを)つなげたいという意識はないと思いますが、結果、同じような人がいろんな悩みがあって集まってきて、同じ人がいるというところでみんなちょっと力をもらって、じゃあそれぞれの場所で頑張るかという感じになっているのだと思います」

TBSラジオ コンテンツ制作局 吉田周平さん

「2人は本当にただただ雑談をしているだけなんですけど、その話を一緒に聴いている感覚というのがリスナーさんにはうけているのではないかと思います。地上波のラジオだともっと不特定多数の方に届くメディアですが、ポッドキャストは聴きに来たい人しか聴きに来ないメディアなので、一歩踏み込んで番組を作れていると感じています」

番組作りのカギはSNS

ラジオの復活は、SNSとの相性の良さも理由の1つになっています。

「radiko」が行った調査によると、34歳以下のおよそ7割がSNSやブログを利用しながら番組を視聴しているといいます。

番組側にとっても、SNSを効果的に活用した番組作りが欠かせなくなっているのです。

たとえば、NHKが日曜夜に3時間、生放送で伝えている「らじらー!サンデー」。

らじらー!サンデー

SNSアカウントのフォロワーは38万にのぼります。

オリエンタルラジオの藤森慎吾さんたちとともにMCを務めるのが、アイドルグループ、乃木坂46。

ラジオのレギュラー番組が14本もあるといいます。

番組には毎週3000通以上の投稿があり、それを元に企画の内容を決めていきます。

アイドルらしさを引き出すセリフを募集するコーナーが人気で、この日寄せられたのが…。

川崎桜さん(崎は正式には「たつさき」)

「コーヒーいれたのでよかったらどうぞ。私の甘さ増し増しのコーヒーです」

賀喜遥香さん

「カワイイ~」

リスナー自身が考えたセリフをメンバーが実際に読んでくれるのがポイントです。

さらに、放送の様子が分かる写真や出演者の発言内容をリアルタイムで投稿してSNSを盛り上げ、若いリスナーの獲得を目指しています。

乃木坂46 川崎桜さん

「同じ話題を共有できることがすごくうれしくて、スタジオにいつもタブレット端末があるのですが、それでいつも投稿を見ています。今の話に対してみんながこう思っているんだとか、本当につながっている感じがすごくて、それが『らじらー』ならではだと思います」

乃木坂46 賀喜遥香さん

「楽しい番組づくりをしたいなと思いますし、1人で寂しい思いをしている方がいらっしゃったら、その方を寂しくさせないように頑張りたいと思います」

オリエンタルラジオ 藤森慎吾さん

「最初は乃木坂の子たちがいて、そこにファンの人たちが聴いているという感覚でしたが、リスナーが肉づけをして番組づくりを一緒にしてくれているという感覚になって、そこもラジオ特有かなと思います」

“音”だからこその魅力

ラジオやポッドキャストが人気を集める背景について、学習院大学非常勤講師で、音声メディアを研究している「Screenless Media Lab.」のリサーチフェローを務める、塚越健司さんは、「映像に比べて音声は長時間触れていてもストレスが少なく、長く聴けるので、情報量や理解力も高まるほか、話し手のパーソナリティー・人間性に触れやすい。コロナ禍でひとり時間が増えた時、誰かの声を聴くことで安心感や温かさを感じることに気づいた人が増えたのではないか」と話していました。

インターネットのサービスやワイヤレスイヤホンなどの普及、コロナ禍もあって、私たちが求めるコンテンツはめまぐるしく変化しています。

日々の暗いニュースや、SNS上での過激なことばのやりとりの一方で、耳に届く音声メディアには、どこかやさしい雰囲気があり、ゆるやかなつながりが生まれる様子がうかがえました。

100年の歴史の中で復権を果たしたラジオをはじめとした音声メディアは、これからどのような変化を遂げていくのか。

そしてそれを起点にどのように人と人はつながっていくのか。

引き続き、追っていきたいと思います。

(5月16日「首都圏情報ネタドリ!」で放送予定)

NHKプラス

配信期限:5月23日(金) 午後7:57 まで

科学文化部記者

堀川雄太郎

岡山市出身 2014年入局

山形・鹿児島を経て22年から科学文化部

首都圏局ディレクター

磯貝健人

福岡市出身 2016年入局

大阪局、社会番組部を経て、現在に至る