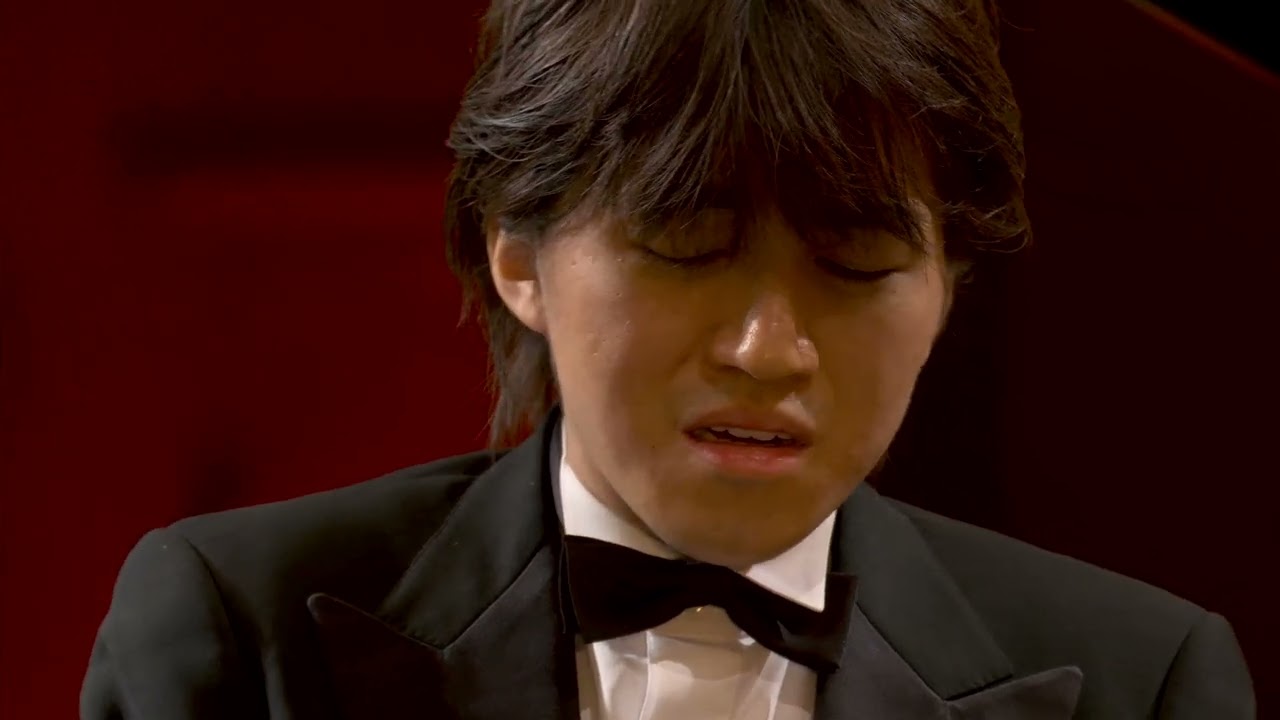

TOMOHARU USHIDA – third round (19th Chopin Competition, Warsaw)

16.10.2025

Sala Koncertowa Filharmonii Narodowej w Warszawie / Warsaw Philharmonic Concert Hall

XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

The 19th International Fryderyk Chopin Piano Competition

TOMOHARU USHIDA (Japonia / Japan)

https://www.chopincompetition.pl/en/competitors/845

fortepian / piano: Steinway & Sons

Preludium cis-moll op. 45 / Prelude in C sharp minor, Op. 45 [0:03]

Mazurki op. 56 / Mazurkas, Op. 56

nr 1 H-dur No. 1 in B major [5:45]

nr 2 C-dur No. 2 in C major [10:30]

nr 3 c-moll No. 3 in C minor [12:12]

Fantazja f-moll op. 49 / Fantasy in F minor, Op.49 [18:58]

Sonata h-moll op. 58 / Sonata in B minor, Op. 58

Allegro maestoso [32:17]

Scherzo. Molto vivace [41:47]

Largo [44:43]

Finale. Presto non tanto [54:33]

———————————————————————–

You listen to Chopin, we listen to you – take part in our surveys

https://chopinsurvey.nifc.pl

© Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 2025

https://nifc.pl

Oficjalna strona Konkursu/ The official Competition website:

https://chopincompetition.pl

31 Comments

第3ラウンドの演奏が、5分延長となって、牛田くんは、失格となり、ファイナルにも進むことが出来なかった、と、審査員長?だったかが、仰ってました😭😭

これだけ素晴らしい演奏をしても、5分延長しただけで『失格』なら、出場しない方が良いコンクールだと思います‼️‼️‼️💢💢

一言でまとめるならば、明らかな技術、理解不足である。

人はそれぞれ音楽を聴き取る練度に差があり、今回の牛田氏の演奏を「優勝者よりも良い」と感じたとすれば、それは聴き手の経験値や審美眼の未熟さゆえといえる。もっとも、それ自体は否定されるべき感想ではない。感じたことは事実であり、真実である。しかし、音楽を深く理解する者との間に、その認識を共有することは難しいだろう。

牛田氏に関する批評は、しばしば過剰なファンの反発を招くため、有識者が公に意見を述べることを控え、曖昧な表現で済ませてしまう傾向がある。だが、真に音楽を論じるならば、人気や偶像性と切り離して語らねばならない。

多くの聴衆は「有名である」「皆が称賛している」「好きな演奏家である」という先入観のフィルターを通して音を聴いてしまう。その瞬間、音楽そのものはもはや純粋ではなくなる。

今回の牛田氏の演奏は、まず空間と楽器の理解において致命的な欠落が見られた。ホールの響きとピアノの特性を十分に掴み取れず、その場にふさわしい音を構築できていない。

会場で聴く音と配信映像で聴く音はまったく別物です。牛田氏は客観的に音をコントロールし、自己陶酔との差を埋める感性と経験の不足が如実に現れていた。

音楽的には、過剰な自己陶酔とナルシシズムが支配的で、旋律は息をしていなかった。重苦しく、苦悩を誇張した表現は、まるで聴衆をベートーヴェン晩年のソナタに強制的に付き合わせているかのようであり、音楽の流れが滞り、会場には疲弊の空気が漂った。二次までは辛うじて保っていたが、三次ではその破綻が明確だった。

聴衆は音楽を共に旅する伴走者ではなく、修行に付き合わされる存在となってしまったのである。ショパンという作品を聴かせる志よりも、自己顕示欲の方が強く、痛々しい演奏となっている。

さらに規定時間を超過するという初歩的な逸脱も見られた。コンクールという場を俯瞰できず、音楽を制御する技術的基盤が未成熟であることを露呈していた。演奏空間を支配する「芸術家としての気配」も乏しく、印象としては、ひたむきに努力する受験生が必死にショパンを弾いているに等しい。

ショパンの音楽は本来、サロンの空気の中で、ワインや煙草の香りとともに聴かれるような軽やかな親密さを持つ。

それぞれの日常に寄り添い、それぞれが音に乗せ自らを想うことができる。

正装して緊張の中で拝聴する性質の音楽ではなく、日常の延長にある詩的な余白が本質だ。

牛田氏の演奏はその精神を理解せず、重厚さや苦悩を「深み」と取り違えた点に問題がある。自己顕示欲は悲痛として聴衆に伝わる。

牛田氏は一般大衆の間では「天才」と称されているが、ショパン・コンクールの出場者という枠内で見れば、あくまで平均的な奏者である。音楽的神経系の鋭敏さ、指の独立性、音のコントロール力はいずれも突出しておらず、「努力の人」としての側面が強い。天賦の資質という点では、ショパン音楽に新たな解釈を与えるほどの稀有さは見られない。

今回の優勝者も決して圧倒的ではなかったが、音楽性・構築力・統御力のいずれにおいても一歩抜きん出ていたのは明らかである。

一方、牛田氏の演奏は、顔を歪め、口を半開きにし、身体全体で過剰に感情を表出する姿が「鬼気迫る」「真剣」「狂気的」といった印象を大衆に与えた。しかしそれは、ショパンの音楽性を深く理解した表現ではなく、技術と解釈の不足が生んだ演出に過ぎない。

その方法は大衆の目を眩ませるには十分であったが、審査員や専門家の評価を事実で超えるには至らなかった。

彼は負けたのだ、世界の神童、天才と呼ばれる参加者に、技術と感性で。

師を変えずして次回に臨むなら、結果もまた同様であるだろう。

日本の聴衆のあいだでは、彼がファイナルに進めなかったことを惜しむ声が多く聞かれる。しかしながら、冷静にその三次予選での演奏を聴けば、それを「良い」と評するのは難しい。

大衆的人気とショパン・コンクールの審査基準、そしてショパン演奏が本来的に内包する美の在り方は、まったく異なる次元のものであることを示す好例と言えるだろう。むしろ彼の演奏は、一部審査員が危惧していた「感情過多のスタイル」が具現化してしまったものとすら感じられる。

まず何よりも、彼はピアノという楽器の音に対してあまりにも鈍感である。選択したピアノの個性や会場の響きの特性を把握しておらず、音色に深みや共鳴が欠けている。タッチと指運びは粗雑で、後半に進むにつれ体力の消耗とともに客観性を失い、演奏は次第に自己陶酔的なものへと傾いていった。

その音には聴衆を包み込む広がりよりも、己の熱情に閉じこもる孤立がある。ファンにとってはその熱量こそが魅力と映るかもしれないが、彼を知らぬ聴衆にとっては、やがてその音の奔流に疲弊してしまうだろう。

彼には、譜面の構造や音楽の方向性をより深く理解し、演奏そのものを冷静に統御する力が必要だ。心身をすり減らしてまで情熱を注ぐスタイルは、確かに大衆の共感を呼びやすいが、音楽を深く知る者の心の扉を開くには至らない。

もし彼が十代の若き演奏家であれば、そうした未熟さも「伸びしろ」として許容されただろう。しかし年齢を考慮すれば、その表現はあまりに幼く、技術的にも構築的にも稚拙と受け止められるのは避けられない。

彼が自らの限界を自覚し、新たな覚醒の契機を得ることを願う。しかし、真に導いてくれる師や理解者との出逢いは、努力だけでは得難い運命の領域にある。そうした運の要素をも含め、現段階では「世界的なショパン弾き」としての成熟には、残念ながら到達し😊いないと言わざるを得ない。

The problem with his artistry is not merely technical—it is existential. His music reveals a man who has yet to live. What reaches the ear is a series of gestures imitating emotion, not emotion itself. One hears effort, but never experience; sentiment, but never truth.

His pianism, already compromised by poor control and an undeveloped ear, suffers further from an alarming lack of human depth. It is the sound of someone untouched by life’s turmoil, untested by genuine affection or despair—a musician sheltered from the very forces that give art its necessity.

There is a curious sterility to his playing, as if he were performing love scenes without ever having known desire. Each phrase feels borrowed, rehearsed, secondhand. Until he learns to abandon decorum and surrender to the mess of living, his Chopin will remain the polished imitation of feeling, rather than feeling itself.

Tragic, really—how talent can wither in the absence of experience. He may continue to charm admirers who mistake fragility for sensitivity, but the music world, less easily deceived, will not be so forgiving.

His sound seems fundamentally misaligned with the instrument itself; his command of the piano’s mechanics is awkward, resulting in a loss of musical coherence. I cannot comprehend why he chooses to perform with such an air of strain and visible discomfort, but perhaps this has become his defining characteristic.

The overall impression is reminiscent of a ponderous Beethoven sonata rather than Chopin—weighty, burdened, and emotionally overcast. Unless he becomes aware of this dissonance between intent and idiom, it is unlikely that he will ever achieve a distinguished ranking.

Chopin, after all, favored the intimacy of the salon. Most of his piano works were not conceived for the grandeur of the concert hall but for a more personal sphere—music that breathes with everyday emotion, inviting listeners to reflect and dream.

This performer’s labored expression, by contrast, weighs the listener down; it evokes fatigue rather than fascination. In such a saturated field where prodigious talents emerge one after another, it will be difficult for him to stand among the world’s true Chopin interpreters.

It remains an enigma why so many Japanese pianists equate artistic depth with visible suffering—a mannerism that too often obscures, rather than illuminates, the essence of music.

👏👏👏👏👏

ありがとうございます!

やっぱり牛田くんの演奏はコンクールのテーマとかけ離れてるんだよな

2025年10月中旬、ショパン国際ピアノコンクール第3次予選の最中に、ある審査員の発言が音楽界に大きな衝撃を与えました。

発言の主は、第11回(1985年)大会で第3位を受賞したピアニスト、クリシュトフ・ヤブウォンスキ教授。

ポーランド国営ラジオ「Program Drugi」のインタビューで語った内容が波紋を呼び、ネット上では「勇気ある発言」「時代への警鐘」と賛否が渦巻いています。

ショパンの精神はどこへ?「若いピアニストたちはYouTubeのコピーをしている」

ヤブウォンスキ教授はインタビューの中で、こう語りました。

「本当の意味でのポロネーズは、まだここで聴いていません。若いピアニストたちは音楽を深く学ばず、YouTubeで見た演奏を真似しているだけ。観客ウケを狙って演劇のように弾いている。みんな近道でキャリアを築こうとしているのです。」

教授は、現代の音楽教育全体が「知識よりも印象重視」「研究よりも模倣」に傾いていると警鐘を鳴らしました。

マスタークラスで「ポロネーズを実際に踊ったことがあるか」と尋ねても、多くの学生が「いいえ」と答える――それが現実だと語ります。

「楽譜に忠実でない演奏」「拍手を狙うステージ」への嘆き

教授が最も問題視したのは、「作曲家の意図を無視した演奏」でした。

「今の演奏は楽譜どおりに弾かれることが少ない。すべてが感覚的で、観客の反応を狙っている。ステージでは“爆発するエゴ”ばかりが目立つ。謙虚さや知識が欠けている。」

また、こうした“演技的演奏”ほど観客の拍手を集める現実にも疑問を呈しました。

「目を閉じれば何も感じないのに、目を開ければ劇場が始まる。これは音楽ではありません」と語り、拍手の基準そのものが変質していると指摘しています。

우시다가 집어 끌어올린 쇼팽의 광기

혈안이 열리는 연주 아닌가

글쎄요 저는 연주를 파헤쳐 들어보기도 싫고. 삶의 시험이라던가 욕망이나 혼란

을 경험하지 않은 흉내같다 라고 말하시는데 저는 그런삶을 경험하고 저의 부모의 뼈저린 삶까지 지켜본 사람으로서 말하는데요 우시다의 연주가 흉내라고 말하건 어쨌건 우시다의 연주는 출중하고 구원해주는 소리라고 느껴요 . 절대로 이렇다 저렇다 판단하지마세요

그건 당신들의 오만과 편견이에요

삶의 뼈저린 경험자로서 말합니다.

비판하기 좋아하지말고 삶이나 제대로 사세요 . 삶이 뭔지도 모르면서

말하는거잖아 다들

삶이 뭔데 얼마나 가혹한건데

그 삶 살아봤어요 ?

また聴きたいと思うのは牛田さんのピアノ。気づいたらここに戻ってきています😌

「ショパンコンクールへの参戦を歓迎する。牛田氏には洗練されたテクニックとショパンへの深い理解がある」―と現地メディアが牛田さんを絶賛していたことを思い起こし、牛田さんの演奏を聴き返し、もっともっとショパンのことを知りたくなりました。

絶賛されてるフリクリさんの第1ラウンドのエチュードOp10-1と牛田さんのを聴き比べて下さい。牛田さんの1音1音の丁寧さ、表現における芸術性の高さが分かります。音もずっと美しいです。彼は真の実力者だと言うことが分かります。

トータル的な印象が女性ウケするために人気が非常に高く、コンプレックス高の病んだ男性に嫉妬されやすいのは大変ですね。でも気にせずに頑張って下さい🙏

ただ一つ、もう少し高タンパク質な食生活プラス筋力トレーニングを。浜松コンクールの時より痩せてらっしゃるのが気になります。筋力が与える影響は物凄く大きいです。反射神経、精神面の向上に大きく影響します。色々あるでしょうが、幸せな音楽家生活を❤

牛田さんの音楽は聴けば聴くほど、また聴きたくなる。

5分延長してしまったことで、ファイナルに進めなかったとのことです😭😭😭💦💦 失格なんだそう‼️‼️ こんな素晴らしい演奏をしても‼️‼️

牛田くんが、『体調不良』だったら、やっぱり『失格』になるんだろうな〜😭😭😭 1位〜3位まで、ダン・タイ・ソンのお弟子さんですから、特別扱い😢😢

楽譜の音符が全て聴こえるような、好きな演奏です。もっと全体を包むような演奏者も多くいましたが、音が全て聴こえないのが惜しいです。牛田さんの演奏はとても丁寧で品があります。

ショパン協会が幾つもの素晴らしい演奏ビデオを私達に提供してくれたにも関わらず、他のコンテスタントの写真を使って大変マナーが悪く音楽を愛さない投稿があり、残念です😢

Post a check-in to record thoughts and feelings about ushida third-round performance. 🎹✨

この演奏を聴いて、私はやっぱり生でリサイタルで聴きたい、と思いました。

この演奏がより多くの世界の音楽関係者の目と耳にとまることを望みます。

牛田さんの演奏が世界中で聴かれる日が来ることを心から祈ります。

本当に素晴らしい演奏だった。

何も足すものも引くものもない、彼のすべてがあらわれた演奏だったと思います。

ピアノソナタ op58、何度聴き返しても、いい。Finaleすごくいい!

La eliminación de Ushida es inaceptable, más si lo comparamos con algún otro que pasó a la final. Creo que es muy importante que se publiquen las calificaciones individuales de cada jurado. Esperemos que no haya ocurrido algo parecido al año 2015 cuando Entremont, por alguna razón inexplicable, eliminó a Cho en la mayoría de las rondas. Igualmente, ganó. ¡Instituto, publique las calificaciones parciales de cada jurado! Eso mejora la imagen.

11月に公表されると言われていた審査採点表が、さすがに世界からの反発を感じ取ってか、すでに公開されましたね。

牛田さんは1次で20位、2次で12位、3次で13位でした (採点表PDFをExcelにコンバートして調べたらちょっと違ったけどまあいいか) きっといろいろなYouTuberの方々から詳細が出るでしょう。

ちなみに、例のコメントを出したJabłoński先生からの採点はとても良かったです。Jabłoński先生のみの採点だったらフィナルへ進んだでしょう(笑)

まあ審査結果は関係ないのですけれどね、いつまでも素晴らしい演奏を聴けますから😊

25点満点もらってましたね!審査員によっては総合1位の得点❤

牛田さんのマズルカは本当に素敵です。何回もリピして聴いています。作曲家がどのような思いを描いて作曲したのか、また、ポーランドの舞踊が感じとれる演奏で、いつ聴いても癒されます。

牛田さんの真摯にショパンの音楽に取り組む姿には胸を打たれた。ソフトな印象とは違った日本男子サムライのような求道者のようなものを感じた。ファイナルに進めず本人は落胆したかも知れないが高得点を付けてる審査員も沢山いた。ピアニストとしては何の落ち度もないしやっぱり一流のピアニストだと思う。

Of all the pianists I listened to in this competition, Tomoharu Uchida was the one whose clear, ethereal, lyrical sound most captured what I imagine Chopin's playing was like. Chopin so wanted the piano to sing that he had some of his students take singing lessons. The judges here seem to prefer a heavier, more extroverted sound. But Chopin was an introvert! I suspect that if Chopin himself performed in the International Chopin Competition he would not make it to the finals either. So, Mr. Uchida, you play beautifully. Go on, have a great career—and forget the Chopin Competition. It's just a big circus.

34:36ここのメロディ🎵が耳から離れない39:30

ありがとうございます😊🌈✨🕊️💖

牛田さんの3次の評価、演奏が素晴らしくても時間超過ということで「25点、24点」は付けられなかったのではと思う。以前音楽之友社の記事の中で牛田さんが「自分は音楽に対してエゴである」と書かれていたことを思い起こしました。時間オーバーしても弾きたい曲だったのかと。

Bienvenida sea la publicación de las calificaciones del concurso. El análisis comparativo de los puntajes individuales otorgados por cada integrante del jurado nos muestra la disparidad de criterios y por momentos la inconsistencia de algunas calificaciones. Sería conveniente que los organizadores del certamen tengan en cuenta este aspecto para la selección del próximo jurado.

牛田さん、海外でも頑張ってください!あなたの演奏ファンは海外(ヨーロッパ)にもいるんです。沢山の人が感動しリサイタルに行ってみたいと思ってるんですよ。入賞者との差はほぼないんです。感動を与える力は互角か部分上まわっている所があります。抜群に上手い巨匠達はもうご高齢。ポリーニ氏はもう亡くなってしまった。若い後継者が必要なんです。コンクールで無難に高得点取るピアニストと感動を大きく与えられるピアニストは最近の審査方法では両立しないんです😭

ワルシャワでのリサイタルにHYO LEE君と出演なさるのですね。ファイナル次点のお二人ですね。

ソナタ聴きた~い‼ 地元の方達いいな~😍

ありがとうございます😊🌈✨🕊💖

音楽情報誌「ぶらあぼ」のインタビューの中で、海老彰子さんが牛田さんについて触れられています。「一次など素晴らしかったとみんな言っています。これからが楽しみ、素晴らしい才能だと思う」と。コンクールは演奏する側にも聴く側にも得るものがたくさんありますね。