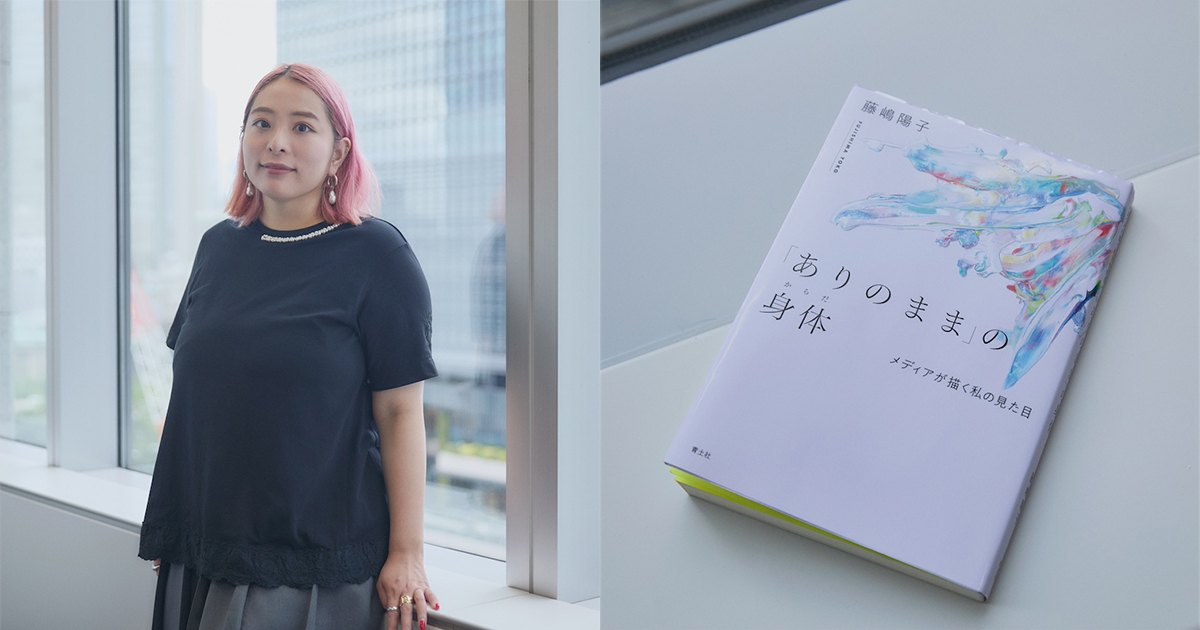

藤嶋陽子

PROFILE: 藤嶋陽子/立命館大学産業社会学部准教授、Synflux COO

PROFILE: (ふじしま・ようこ)専門は文化社会学、ファッション研究。編著に「クリティカル・ワード ファッションスタディーズ」(フィルムアート社)、「広告文化の社会学」(北樹出版)がある。

「社会とファッション」をテーマに研究を続ける立命館大学の藤嶋陽子・准教授による著書「『ありのまま』の身体: メディアが描く私の見た目」(青土社)が出版された。同著は自身の体験を基に、「ボディー・ポジティブ」(「ありのままの自分の体を愛そう」という考え方や、それを推進する運動)や「ありのままが美しい」という価値観を肯定しつつ、素直に受け入れられない葛藤や容姿をコンテンツとして消費する社会環境の問題について論じている。今回、なぜこの本を書こうと思ったのか、「きれいになりたい」という気持ちと「ボディー・ポジティブ」とはどうバランスを取ればいいのか。藤嶋氏に話を聞いた。

「ボディー・ポジティブ」に関する

モヤモヤからスタート

「『ありのまま』の身体

-メディアが描く私の見た目-」藤嶋陽子 著

WWD:「『ありのまま』の身体」の出版の経緯を簡単に教えてください。

藤嶋陽子(以下、藤嶋):もともと「ファッションとメディア」を主題に研究していたので、「身体」は研究のメインテーマではありませんでした。ただ、自分自身が20代後半に大幅な減量や美容整形を経験し、体と向き合う時期がありました。最初は目の下の脂肪を取った体験を雑誌「ユリイカ」(青土社)にエッセイとして書いたのですが、その後、「現代思想」(青土社)2020年3月号「フェミニズムの現在」特集で、ボディー・ポジティブをテーマにコラムの執筆依頼があったんです。当初はフェミニズムの文脈で自分に何が語れるのか悩みましたが、その時に感じていた「ボディー・ポジティブ」に対するモヤモヤを書いたところ、大きな反響をいただきました。

その後「そのコラムを軸に本を出しませんか」と声をかけていただきました。ただ、ボディー・ポジティブを巡る議論やプラスサイズモデルの台頭といった動きが一巡して落ち着いた時期でもあり、ジェンダー論や身体論を専門にする方が多くいる中で、自分が何を書くべきか悩むことも多かった。結果的に出版までに時間がかかりました。

WWD:「現代思想」では具体的にどのようなことを書かれたのですか?

藤嶋:個人的な体感として、「ボディー・ポジティブ」や「ありのままの自分を受け入れよう」という考え方は素晴らしい一方で、現実的にはそう簡単に受け入れられない、という気持ちもありました。私自身、美容も好きですし、きれいになりたい気持ちもある。その折り合いがつかないモヤモヤについて書いたんです。

WWD:「ありのままの自分を受け入れる」というのは良い考え方ですが、全員に強制するものではありませんし、素直に受け入れられない人もいますよね。「ありのままでいいのか?」と感じたのはいつ頃ですか?

藤嶋:私がダイエットをしていた20代後半、今から7年ほど前です。ちょうど「ボディー・ポジティブ」が広がり、プラスサイズモデルが活躍し始めた頃でした。私は「ありのまま」では前向きになれず、つらい思いをしながら必死に体を変えようとしていたのに、海外から「ありのままでポジティブでいよう」というムーブメントが広まった。その考えに取り残されたような気持ちになり、素直に受け入れられなかったんです。

WWD:「ボディー・ポジティブ」が流行した時はランウエイでもプラスサイズモデルの起用が増えましたが、今は再び痩せているモデルばかりになっていますね。

藤嶋:それは、ファッション特有の「トレンドとして消費する」現象が起きているからだと思います。ファッションやビューティのように見た目に関わる産業は、「きれいになりたい」「かわいくなりたい」「かっこよくなりたい」という欲望がなければ成立しません。また、常に新しいものを提示し続けなくてはならない。「ありのままでいい」と言われても、産業の中では根本から切り替えが起きているのではなく、「ありのまま」に美しくなることを促している。また、広告やランウエイでどれほどのブランドが継続的に「ボディー・ポジティブ」に取り組み、十分な商品の選択肢を提示しているのか。結局トレンドで終わってしまうのではないかという懸念もあります。もちろん継続的に取り組む誠実なブランドもありますが、5年後、10年後にどれくらい残っているのかを批判的に見ていく必要があります。

容姿に関する情報コンテンツの増加

藤嶋陽子

WWD:容姿に関連して、広告やテレビ、雑誌ではあからさまな「ルッキズム」は減ってきていると思います。一方でSNSやYouTubeでは、差別的でなくとも容姿に関するコンテンツが大量に投稿され、むしろ過剰に容姿が追求されているのではないでしょうか。普段SNSをよく見る人ほど、容姿の問題を身近に感じるのでは?

藤嶋:まさにそうだと思います。特に現在、主流となっているショート動画では、分かりやすいインパクトが求められるため、ダイエットや整形、メイクといった「ビフォーアフター型」の変身コンテンツが非常に多くあります。また、SNSでインフルエンサーとして注目を集める上で、容姿の良し悪しがどうしても影響してしまうところもあります。

WWD:ある程度人気を得るために、容姿の良さが必要になると?

藤嶋:そうですね。SNSがあらゆる評価や機会を無効化し、フラットにしたかというと決してそうは言えない。結局のところ、注目を集めるために若さや細さのような伝統的な基準が機能してしまうことが否定できない。これは欧米圏の研究でも同様のことが指摘されています。

また、そもそもフラットにしなくてはいけないのか、フラットにできるのかについても、慎重に考えるべきでしょう。ファッション研究者の蘆田裕史さんが「クリティカル・ワード ファッションスタディーズ」(フィルムアート社)のルッキズムの章で、「『良い外見』を獲得することが経済的に豊かであることと結び付くこと」への批判に対して、「語学力や運動能力、学校の成績によって誰かを評価すること」を対比させながら、そもそも「適切な評価とは何か」から考えていかなければならないという議論をしていました。確かにそうだと思います。

容姿で差別することは絶対にいけませんし、画一的な美しさの基準を他人に押し付けることは良くないことですが、個々人が美しい人に憧れる気持ちまで否定できるのかというと、そうではないと思います。もし完全に否定するなら、ファッションや美容に関連する実践を楽しむことそのものが成り立たなくなってしまう。

WWD:きれいになる、美しくなるというのは自分の中の納得度もありますが、他者評価の影響の方が大きいですよね。自己肯定感にも関わります。「ありのままの自分」で納得していても、他者評価が低いと自己肯定感も下がり、結局また美しさを追求してしまう。人の評価を気にせずにいられる人は少ないのでは?

藤嶋:そうですね。自分自身の中でも即座に切り替えられるものではないですし、周囲の環境が劇的に変わるわけでもない。そこにどう向き合っていくか、本書でも明確な結論は出せていませんが、それぞれが自分にとって心地良い「塩梅(あんばい)」を持つことが大事だと思っています。ただ、今の環境ではそれも非常に難しい。

SNSで自分の身体を発信すると、賛否両論のコメントが大量につく。自分が望まない場面で容姿に言及されることは避け難く、間接的にも「こんな見た目になると良い」と発信する広告に囲まれています。だからまず、自分が日々過剰な情報に晒されていることを、一度俯瞰して理解する必要があると思うんです。それが自分にとってのボーダーラインを引くきっかけになる。この本が、その助けに少しでもなればと願って書きました。

身近になった美容整形

藤嶋陽子

WWD:容姿の話に関連して、最近は至る所に美容整形の広告が出ていて、ぐっと身近になっています。韓国に整形旅行へ行くようなコンテンツもありますが、そうした現状を藤嶋さんはどう見ていますか?

藤嶋:美容整形に関しては、とても複雑な気持ちを持っています。基本的には、自分を変える手段があるということは、状況や気持ちを切り替える希望でもあると思います。ただ一方で、リスクの大きさは深刻です。時には命に関わる事態が生じたり、メンタルヘルスに強く影響したりもする。気軽に整形できる環境は危うさもはらんでいます。それでも選択肢として存在してほしいとは思う。本当に難しい問題です。

WWD:藤嶋さんはご自身でも整形をされたと書かれていましたが、それをやって良かったと思いますか?

藤嶋:正直に言うと、「やって良かった」とも「やらなければ良かった」とも思っていません。術後の自分の顔は好きになれたので、その意味では良かったと思います。でもそれで人生が劇的に良くなったかといえば、そうではない。結局、セルフアイデンティティーは揺れ動いたままでした。

単純に容姿が改善されてうれしい一方で、「ボディー・ポジティブ」のロールモデルの方に新たなコンプレックスを感じたりもしましたし、整形後に周囲の反応が変わったことで「やっぱり容姿か」という苦しさも生まれました。ですから、手放しで「整形して良かった」とは思っていないんです。

WWD:最近は小学生くらいから美容整形に関心を持つ人もいます。その点に危うさを感じます。

藤嶋:そうですね。「こうなれたらいいな」と思う気持ちは、若い時ほど強く、その目指す姿もどんどん変化します。本当に自分がリスクを負ってまで手に入れたいものなのか、理性的に判断するのには難しい年齢でしょう。良いことばかりではない中で、自分の責任で選択できる年齢までは待った方がいいと思います。

WWD:整形は別として、「痩せている方がきれい」とされるダイエットは、自分の努力で何とかできるという考え方が強いですよね。そのため「ダイエットしない人は甘えている」といった言葉も出てきます。

藤嶋:あらゆる場面で、人の身体への言及が安易に行われすぎていることが問題だと思います。特に「ボディー・ポジティブ」のプラスサイズモデルに対しては、タブーが解禁されたかのように批判が浴びせられる。「太りすぎではないか」、「痩せたらもっとかわいいのに」、あるいは「健康のために」と心配を装いながら口を出してくる。結局、人の身体をコンテンツとして消費することが当たり前になっている。そこに大きな問題があるのだと思います。

「モテ」から「婚活」へ

藤嶋陽子

WWD:少し話は変わりますが、田中みな実さんは美容に非常にこだわっていて、それが支持され、「田中みな実売れ」といった現象も起きましたよね。すごいことだと思います。

藤嶋:田中みな実さんは本当に今日の美容との向き合い方を象徴する存在だと思います。努力を積み重ねている職人のような存在で、単に「かわいい」「モテる」という他人の評価を追求するだけではない。見た目と向き合う姿勢がストイックで、自己鍛錬と他者評価をバランス良く提示しているからこそ、インフルエンサーとして高く評価されているのだと思います。

WWD:最初は「あざとい」ということも売りにしていましたが、今はそこから離れた感じがありますよね。

藤嶋:本書では、菅本裕子(ゆうこす)さんのことにも言及しました。彼女は自らを「モテクリエイター」と名乗り、「モテ」を前面に押し出していましたが、今はその「モテ」の定義を「自立」が核にあると定義を置き換えている。「モテ」という言葉を掲げながらも、その定義を変えていくことも面白い提示の仕方だなと思っていました。

WWD:最近は「モテ消費」という言葉をあまり聞かなくなりましたが、需要は多いですよね。

藤嶋:書籍では「婚活リップ」を題材にして触れていますが、「モテ」は変わらず関心事ではある。ただ、それが表立って掲げられなくなった中で「婚活」と特殊な文脈が持ち込まれた。実際には、「モテ」よりも「婚活」の方がよりストレートに異性の視点が強調されます。このコラムを書くにあたり、婚活市場を調べたのですが、ある婚活アドバイザーは見た目の重要性を強調して、「薄毛なら薬を飲みなさい」、「その体重でそんな条件を言うなら、まず痩せてから来なさい」といった具合に、かなり厳しいことをズバズバ言うんです。結婚というゴールのために、いかに短期間で結果を出すか。そういう視点でコメントしていて、すごい世界だなと感じました。

WWD:でもそれがある種の「婚活」の正解につながっている。

藤嶋:そうですね。だから「婚活リップ」のように、「婚活」という文脈こそが、いまや旧来の「モテ」を表現する究極形だと思います。結婚というゴールの達成のために「正解」とされるものを採用するか、そこから距離をとるか。かつての「モテワンピ」は、今や「婚活ワンピ」に置き換わっている。そういう変化があるのだと思います。

WWD:最後に、この本をどういう人に読んでもらいたいですか?

藤嶋:自分の見た目との付き合い方が定まらずにいる人や、社会的に正しいとされる「ボディー・ポジティブ」のような価値観を完全には受け入れられず、「どうしたらいいんだろう」と戸惑っている人は少なくないと思います。この本は明確な答えを提示するわけではありませんが、自分なりの向き合い方を一緒に考えていけたらと思い綴ったものです。私のように折り合いのつかなさを抱えている方々に、広く読んでもらえたらうれしいです。

PHOTOS:RIE AMANO

◾️「ありのまま」の身体-メディアが描く私の見た目-

著者:藤嶋陽子

定価:2420円

出版社:青土社

https://www.seidosha.co.jp/book/index.php?id=4033