映画制作者は魔術師だ。彼らは観客を架空の世界に没入させ、ありもしない物語を信じさせ、感じることのできないものを感じさせる。しかし、この業界には、さらに実践的なマジックをするアーティストもいる。映画製作の分野で永遠に存在し、今なお観客を驚かせる効果を実現している、特殊メイクの技術について見てみよう。

巧妙なトリックがどのように機能し、観客の目に触れることなく驚異的なシーンを作り上げるかを発見するのは信じられないことだ。メイクアップアーティストは、このマジックの世界で重要な役割を果たしている。特に、俳優や女優の見た目を引き立てるだけでなく、彼らを誰だか分からなくすることもできる。

特殊メイクの始まり

映画製作における特殊メイクは、非常に古い。リック・ベイカーは1981年の『狼男に扮したアメリカ人』で特殊メイクを見事に使いこなし、アカデミー賞を受賞した。

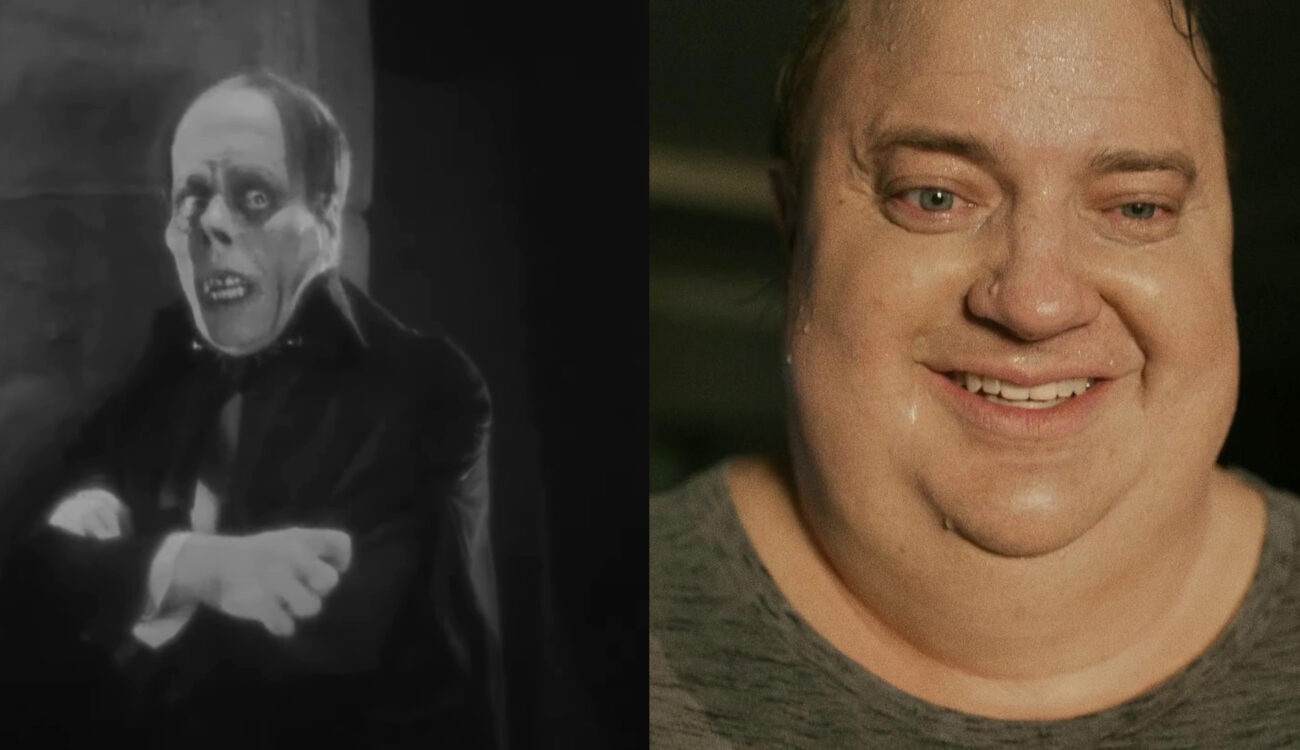

例えば、サイレント映画の名作『オペラ座の怪人』(1925年)では、監督のロン・チェイニー自身が悪霊のような怪人としてスクリーンに登場する。彼は監督と演技の他に、自らメイクアップも行い、実際、様々な映画メイクアップ効果の発明者の一人とされている。噂によると、この映画の象徴的なルックのために、チェイニーは目の上に卵膜を使い、鼻をワイヤーと魚の皮で縛り上げ、実現したという。なんとも荒唐無稽な想像力だろう?

『インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア』:特殊メイク

しかしチェイニーは、映画製作者がよくするように、メイクアップ効果の秘密を守っていた。すべてのマジシャンがトリックを説明できるわけではない。しかし時は流れ、いくつかの古い秘密はやがて日の目を見ることになる。例えば、伝説的な『インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア』の補綴と特殊効果を担当したスタジオが、最近、舞台裏のビデオとともに長いメイキングエッセイを発表した。

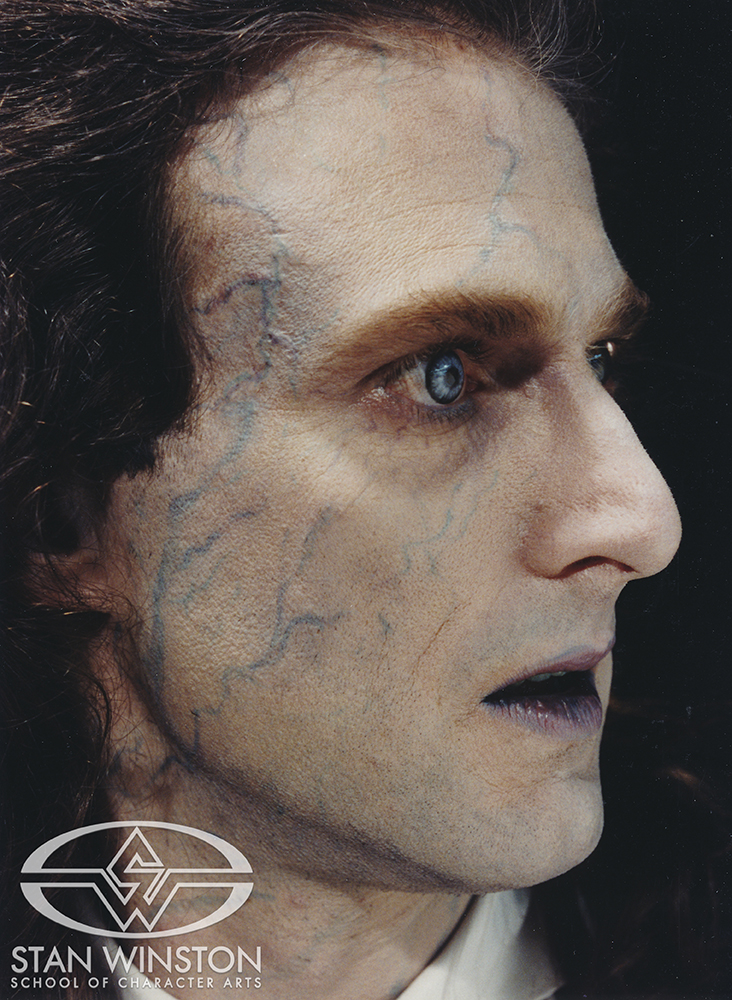

スタン・ウィンストン・スタジオは、ヴァンパイアの半透明の皮膚効果をどのように実現したかを明かしている。

Image source: Stan Winston Studio

Image source: Stan Winston Studio

テスト段階では、アーティストたちは本に書かれている磁器効果を再現するために金属物質を使ったり、白塗りメイクを試みたりした。しかし、前者はフィルムでは読み取れず、後者は映画のリアルなトーンには派手すぎて魅力的ではなかった。そこで、彼らは別の視点から問題に取り組んだ。ヴァンパイアの皮膚が半透明で、その下に青い血管が見えたらどうだろう?最初、スタジオは発泡ゴムの静脈を使ったが、ほとんどすべてのショットに吸血鬼が登場するプロジェクトには手間がかかりすぎた。

最終的な解決策は、タトゥーインクを使って、俳優の顔に直接、自然の静脈パターンに沿って青い線を描くことだった。

スタン・ウィンストン・スタジオの裏話から引用首カットのシーンの説明

『インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア』には、最大のナゾとして即座に思い浮かぶショットがあった。クラウディア(キルスティン・ダンスト扮)がレスタト(トム・クルーズ扮)の喉をかき切るシーンだ。一緒に観直してみよう。特に02:19からのショットに注目し、この映画が1994年に公開されたことを覚えておいてほしい:

いったいどうやったのだろう?トム・クルーズが演じるキャラクターが、若く美しいヴァンパイアから、次第に干からびた抜け殻へと変貌していく。今でいうCGのような精巧な視覚効果は、まだ開発初期段階だった。では、どうやったのか?

スタン・ウィンストンと彼のチームは、この信じられないようなシーンのためだけに、一連の人形とアニマトロニクスの頭部を作ったことがわかった。まず、クルーズの演技をビデオに撮り、それを参考にレスタトの人形を作った。体はテーブルの下から操り、ミニチュアの油圧システムで這うような動きを作り出した。チームは人形の頭、首、腕、指もコントロールできた。その上、アーティストたちは吸血鬼の顔の崩壊を4段階に分けて造形し、第1段階ではトム・クルーズの完璧なレプリカから始めた。彼らは他にもたくさんのトリックを使った。例えば、クルーズの体をかたどった膨らませたエアバッグが撮影中に空気を放出し、萎むような効果を生み出した。

Image source: Stan Winston Studio

Image source: Stan Winston Studio

これらすべてが揃ったとき、撮影者たちはこのショットのために14回のモーションコントロールパスを撮影した。VFXも少し使用したが、それはほんの少しで、完全にシームレスな変形を実現するために、パスの中にデジタルモーフを追加したのだ。その結果、このシーンは今でもリアルに感じられる。

『サブスタンス』における義肢装具の技術

『サブスタンス』を思い出させる。コラリー・ファルジャによるこのボディ・ホラーでは、義肢やメイクなどのエフェクトが、最終的な映画の70~80%を占めている。VFXの強豪やバーチャルバックグラウンド、その他の技術的な機会が業界で盛んな現在、これは珍しいことだ。なぜなら、この映画は文字通り女性の肉体と骨に関するものだからだ。

映画を見たことがある人なら、魅惑的な 「出産 」シーンを覚えているだろう。フランスのピエール=オリヴィエ・ペルサン率いるプラクティカルエフェクトチームは、1994年の『インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア』で使われた手法と同様に、このシーンをインカメラで制作した。彼らはまた、義肢と人形を組み合わせ、超リアルなシリコンのダミーを隆起したセットの上に置いた。コラリーとともに5~6人の人形遣いが下に座り、主人公の体内の動きをすべて操作した。そしてこれこそが、このシークエンスが非常にリアルで強烈に感じられる理由なのだ。(『The Substance』の他のプラクティカル・エフェクトについては、こちらでも書いている)

Behind the scenes of “The Substance” by Coralie Fargeat. Images source: MUBI

Behind the scenes of “The Substance” by Coralie Fargeat. Images source: MUBI 新しいツールとテクニック

新しいツールとテクニック

同時に、進歩が止まることはなく、アーティストは常に特定の問題を解決する方法について革新的なアイデアを思いつく。義肢装具の技術も例外ではない。そして時には、創造的な開発が制限に触発されることもある。

例えば、『ザ・ホエール』の義肢装具デザイナー、アドリアン・モロットは多くの難題に直面した。最大のものは、新型コロナの大流行だった。この映画は、病的に肥満した孤独な英語教師を描いており、ブレンダン・フレイザーがその年のオスカーを獲得した役柄である。アドリアンは全身人工皮膚スーツを作らなければならなかったが、コロナの規制のため、俳優と直接接触することはできなかった。あるインタビューで彼が語っているように、この繊細な題材に巧みにアプローチし、キャラクターが滑稽に見えたりコミカルに見えたりしないようにすることが重要だった。この点で、映画製作者はこれまでにないものを作らなければならなかった。

そのために、アドリアン・モロは3Dプリンターを実験的に導入した。全身義肢装具は、3Dスキャンと金型を使って作成され、俳優の手足の動きを適切にするために「ゼラチン状の水ビーズ」の袋で満たされた。最終的に、見た目が驚くほどリアルに仕上がっただけでなく、彼らが作ったボディスーツは、フレイザーがキャラクターを感じ、本物の演技をするのに役立った。

両腕に25キロの重さがあるんだ。脚も同じような構造だったが、40ポンド(約8.5キロ)だった。でもそのおかげで、彼はキャラクターを見つけることができたと思う。そして、そのような状態で生きている人々がどれほど強くなければならないかを理解したんだ。

エイドリアン・モロットがThe Hollywood Reporterに寄せた言葉

画像出典:ロン・チェイニー監督『オペラ座の怪人』(1925年)、ダーレン・アロノフスキー監督『クジラ』(2022年)のスチール写真。

MZedは CineDが運営しています。