“WHY”のバズも記憶に新しい2人組、BLACK BERRY TIMES(ブラックベリータイムス)。ブラックミュージックをルーツに持つバンドが続々と頭角を現している昨今の邦楽シーンにおいて、彼らはある意味とびきり異質な存在といえるかもしれない。

「本場」のブラックミュージックと並列で評価されるものを目指し研鑽する同世代が多いなか、彼らはあくまでもJ-POPの担い手として自身を捉えている。また、バンドマンとしてのアイデンティティよりも作曲に重心のあるスタンスも彼らの独特な存在感を裏付ける。こんなに耳馴染みのいい曲を作るのに、どこか掴みどころがない。そんな2人のこれまでとこれからについて、じっくりと語ってもらった。

L→R:荻原蓮(Vo., Key.)、柳沢碧人(Gt.)

L→R:荻原蓮(Vo., Key.)、柳沢碧人(Gt.)

作曲家 + 編曲家のコンビ

――結成の経緯はどんなものだったのでしょうか。

柳沢碧人(以下、碧人):出会いは大学生になってからでした。自分はコロナ禍に入ってからひとりで音楽を作りはじめて、できるのは歌とキーボードだけ、他は打ち込みでどうにかしてたんですけど、もっといろんな楽器を入れてアレンジしたいなって思うようになって。そんなときに共通の知人から紹介してもらったのが荻(荻原蓮)でした。

初対面は下北のコメダ珈琲だったよね? マッチングアプリの待ち合わせみたいなやりとりをして(笑)。

荻原蓮(以下、荻原):うん。「緑の服着てます」ってメッセージが来て、ほんとにすごく緑色の人がいたからすぐわかった。

碧人:でも、その時点ではまだ同じグループでやっていくっていうのは考えてなくて、当時自分がやっていたソロプロジェクト(Hekirak)の曲のアレンジをお願いしたかったんです。

荻原:そこから作業を重ねていくうちに、2人でグループとしてやっていこうという話になりました。

――先ほどのアレンジのお話の流れだと、荻原さんは複数の楽器が演奏できるということでしょうか?

荻原:どの楽器も長年習ってたってわけではないんですけど、できるのはギターと鍵盤、サックス、あとフルートですね。

碧人:フルートに関してはある日突然できるようになってたんですよ。元々一緒に作ってた曲(“Bloom Town Disco”)に「フルートを入れたいね」って話をしてたんですけど、「誰に頼もうか?」って検討途中で一旦話が中断して。で、数日後に荻が「デモできたよ」って送ってきて、「え? このフルート誰にお願いしたの?」って聞いたら「自分で吹いた」って言われて。「怖っ!」って思いました(笑)。

柳沢碧人

柳沢碧人

荻原:多少のサプライズみたいな気持ちはありました(笑)。元々吹けるようになりたいなって気持ちはあって。デモ聴いてもらってあまりにも下手ってことだったらちゃんとした人に頼むつもりでした。

――独学で、というのがすごいですね。

荻原:サックスをやってたので木管は、多少わかるなというのはありました。

――碧人さんのキーボードはレッスンに通って?

碧人:そうですね、でも通っていたのは中学に入る頃まででした。中高と演奏から遠ざかっていたので、プレイヤーとしての歴は長くないんです。歌も歌ってきた人間じゃないですし。歌っているのも「他に頼む人もいないから自分でやるか」っていう出発点でした。特にブラックミュージック系の同世代だと、小さい頃からステージに立ってた人がたくさんいる。そういう中で、シンガーとしてのアイデンティティがあまりないのがコンプレックスではあります。

――コンプレックスとおっしゃってましたが、低音域の響きが深い歌声で、歌い手として十二分にキャラクターが立っているように思います。

碧人:確かに自分は低めのところでいい成分が出る声だと思うんですけど、狙っているというよりは単純に高いのが出ないんですよね。それが結果的に自分のやりたい音楽と合ってたっていうのはありますけど。星野源さんとかキリンジとか、自分が聴いてきた音楽の中にもそういう低音の響きがいいボーカリストがいて。

――得意ではないにしても、低音域で行くと決断することにもそれなりの覚悟が必要だと思うんです。どうしてもハイトーンが注目されやすい時代ですから。その潔さも含めていいなと感じました。

碧人:ありがとうございます。ボーカリストとしてのアイデンティティがあまりないからこそ、自分にできる範囲のことをしっかりやろうって方向に行ったっていうのはあると思います。

――お話を伺っていると、ボーカルとギターといったパート単位で役割分担したバンドというより、2人組の作曲プロジェクトといった感じですね。

碧人:そうですね、基本的には僕が作詞作曲、荻が編曲を担当しているので、コンポーザー(作曲家)とアレンジャー(編曲家)のグループって感じかもしれません。

荻原:そういえば、自分は小学生の頃に親のiPodでプレイリストを作ったりしてたんですよ。嵐のライブのセットリストを自分なりに考えて、どこで誰がソロ曲をやって、その間にこのメンバーが着替えて……みたいな構成を妄想して楽しんでいて。自分の音楽の原体験ってこれかもしれないです。

荻原蓮

荻原蓮

――子供の頃からプロデュース側にも関心があったんですね。

荻原:その後DAWを使うようになって、とにかく曲を作るってことがやりたくて、プロの作曲家の方に師事したりもして。

――それは音大や専門学校ではなく?

荻原:アシスタントを募集されている作曲家の方に自分から連絡して、っていう流れでした。最初にお世話になったのは伊藤翼さん。アニメの劇伴から歌モノまで、オケっぽいものもバンドっぽいものも作る方です。次にお世話になったのが小西遼さん。主にこのお2人からいろいろ吸収させていただきました。プロの仕事を間近で見られて、貴重だったなと思います。

同世代全体に波及するSuchmosの衝撃

――ブラックミュージックに影響を受けた同世代のグループは、より洋楽的な作曲の作法に近づいていくことが多いように思います。わかりやすいところで言えば、トラック数をミニマルに抑えるとか。BBTの曲を聴いて興味深かったのが、いろんな楽器が鳴っていてトラック数の多い、極めて邦楽的な作り方だということです。

碧人:そうですね、僕らが出力していきたいのはあくまでブラックミュージックを昇華したJ-POPなんです。最初に荻にアレンジを頼んでいろんな楽器を入れてもらったところから始まり、そこはずっとブレていないコンセプトです。

以前、荻が言っていて腑に落ちたのが、「お母さんでもわかるグッドミュージック」という言葉で。あんまり音楽に詳しくない存在の象徴としてのお母さんっていうのはどうなんだってのはあるんですけど、そういう層にもよさがわかってもらいやすい。でも音楽的に突き詰めていてルーツに忠実、そういうバランス感覚は意識してます。

――ブラックミュージックの要素を持った日本のグループで真っ向からJ-POPというアイデンティティを掲げるスタンスはかえって異質といえるかもしれません。お2人はやはりポップな音楽を聴いてこられたんでしょうか?

荻原:そうですね、子供の頃はさっき言った嵐と、SEKAI NO OWARIのライブに行ったのを覚えてます。その後は普通にその当時話題となっていた星野源さんだったり、邦楽のポップスを聴きつつ、ロック好きな父の影響でFoo Fightersやレッチリ(Red Hot Chili Peppers)も聴いてました。で、レッチリの“Higher Ground”からStevie Wonderに遡って(*1)、星野源さんからMichael Jacksonに遡って……といった感じです。

*1:“Higher Ground”はRed Hot Chili Peppersによるカバーがよく知られているが、原曲はStevie Wonder。

――そこからブラックミュージックに繋がっていくわけですね。

荻原:あと、嵐の初期の曲にもソウルなフィーリングの曲が多くて、それが自分の趣味の根幹にある気がします。この“Deepな冒険”って曲とか……(iPhoneで楽曲をかける)。

――こんな曲やってたんですね! 出だしからすごい。

碧人:僕は子供の頃に親の車で70年代のソウルや、ソウルの影響が感じられるような邦楽が流れていました。Stevie Wonder、アース(Earth, Wind & Fire)……邦楽だとなんだろう、aikoさんとか?

――初期はかなりブルーノート(スケール)(*2)ですもんね。

碧人:あとはOriginal Love、キリンジ、ウルフルズ、東京事変などなど。中学生の頃に星野源さんを聴いて、ソウルをJ-POPに昇華するってことを自分もやってみたいなと思うようになりました。あとはやっぱりSuchmosですね。

*2:ブルースやジャズなどで使われる独特の哀愁を生む音階

――ブラックミュージック系の若手にお話を伺うと、Suchmosの名前は必ずと言っていいほど上がります。

碧人:今の若手のブラックミュージック界隈の人みんなに繋がる系譜なのかなと思います。Suchmos以前以後で本当に大きく変わったと思います。

転機となった“WHY”制作背景

――これまでの活動を振り返って、BBTの転換点となった作品や出来事を挙げるとしたら?

碧人:作品でいうと“Teenage Anthem”と“WHY”……特に“WHY”かな。

荻原:広く聴いてもらえるようになったのはそうだね。いろいろなメディアにも出させていただけるようになって。

――制作段階から多くの人に聴かれるものになるよう意識されていたんでしょうか?

碧人:“Teenage Anthem”は割とそうでした。卒業シーズンに出す曲として、テーマもぴったりだと思うので。ただ“WHY”に関しては全然狙ってなくて。

荻原:割とそのとき自分たちのやりたいことをやって。

碧人:なんなら問題作くらいに思ってたんですけど。

荻原:J-POPじゃなかなか聴かない16小節の管楽器のソリのシークエンスがあったり、サビも単調な繰り返しだったりでポップじゃないけど、ずっとやりたかったことができたなって。

“WHY”と同時進行で作っていた“SEASON”って曲ではストリングスとピアノをメインに据えていて、“WHY”ではホーンセクションと、ちょっと対になるようなものを意識していたのもあります。“SEASON”を星野源さんの系譜にあるような日本人が好きなものにしたので、じゃあ“WHY”は好きなようにやるか、と思っていたら……

碧人:思いの外“WHY”を聴いてもらえて。

――読めないもんですよね。ちなみに“WHY”、それから“SUGAR”もそうですが、ラテン風のパーカッションが印象的です。

碧人:曲を作っている時期に自分たちが聴いていた音楽をリファレンスにすることが多くて、“SUGAR”の頃はカトパコ(CA7RIEL & PACO AMOROSO)を意識していたのはあります。“WHY”もその延長線上かもしれないですね。カトパコはサポートメンバーも含めみんな大好きで、今年のフジロックでも観ました。

――渋谷系の人たちがブラジル音楽にハマっていたという話もありますし、ラテンと日本のポップスとの相性はある意味でいいのだと思います。歴史上J-POPが周期的にやってきてることの最新版をお2人が提示されたのかなと。

荻原:そういえば、ラテン要素以外のところでいうと、Cory WongやSam GreenfieldがSNSにアップしているようなものを意識していたのもあります。だからまったく狙っていなかったというわけでもなくて、邦楽シーン的にはわからないけど、好きな人は好きだろうなっていうのはありました。

碧人:動画も彼らがSNSに上げているようなものを意識しました。ちょうどその頃からSNS運用の知識がある地元の友だちがスタッフとして手伝ってくれるようになって、Cory Wongの動画みたいにサックスソロをフィーチャーすると映えるんじゃないかって分析をしてくれて。

@blackberrytimes #blackberrytimes #jpop #horns #newmusic ♬ オリジナル楽曲 – BLACK BERRY TIMES

この投稿をInstagramで見る

腕利きのプレイヤーは今「SOMETHIN’」にいる

荻原:リリース以外でいうと、人との繋がりが転機になった部分は大きいよね。BBTで初めてライブをやろうってなったときにサポートメンバーを探したのが始まりで、自分が所属していた早稲田大のサークル伝いだったり、碧人の知り合いの音大生だったり、数珠繋ぎで知り合っていって。

碧人:今自分たちはサムシン(SOMETHIN’ JAZZ CLUB)っていうクラブでセッションに出ている方とご一緒することが多くて。

――最近あちこちで名前を聞く店名です。セッションバーの中でも特に有名なお店のひとつですね。腕利きのプレイヤーが集まる場所というイメージがあります。

碧人:今の上手い若手のミュージシャンはみんなサムシンにいるって感じがしますね。僕たち自身、すごい頻繁にお邪魔してるってわけじゃないんですけど、サムシンによく出ている人たちのコミュニティというか、よくしてもらっていて。

荻原:その界隈の方たちと繋がったきっかけはHALLEYの西山心(key.)です。高校の同級生で。

――そうなんですね!

荻原:心とそのひとつ年上の晴さん(Gt. 登山晴)とか、周辺の人たちがサムシンに行ってるのを知って足を運んで、徐々に知り合いが増えていった感じです。

碧人:例えば“SUTEKI”って曲を録るときに出会った日置竜一さんって方が今バンドマスターをやってくれてたり。

荻原:“SUTEKI”ではドラムをHALLEYの清水直人(Dr.)さんがやってくださって、パーカッションは海老原颯さん。最近は細野晴臣さんのバンドに参加されてる方です。

――本当に錚々たる面子ですね。

碧人:転機でいうと、自分にとってはコロナ禍も大きかったです。僕はコロナ禍がなかったら音楽を真剣にやってなかったんですよ。中学ではサッカー、高校ではラクロスをやってて、大学ではまたサッカーをやろうと思ってたので。それがコロナ禍でできなくなって、「じゃあ音楽やるか」っていう。

――今サッカーをやっていたかもしれないんですね。

碧人:そのつもりでした。高校時代にコロナ禍が始まって、その頃に初めて曲を作ったんですけど、公開したときはラクロスの仲間からイメージなさすぎて笑われる感じでした。

――馬鹿にした笑いではなく、まさか音楽ができるとは思いもよらず、意外過ぎて笑っちゃうみたいな。

碧人:そうですそうです。誰にも言ってなかったので。

――周りからはスポーツ少年としか思われてないわけですもんね。

碧人:自分自身でもそう思っていました。「自分は音楽の人じゃない」っていう意識が強くて、人を絞って、本当に信頼できる相手にだけ聴かせようと思ってました。最初に聴かせたのは2人だけで、さっき言ったスタッフとして入ってくれてる友だちと、昔から親交のある友成空くん。その2人が公開したほうがいいよって肩を押してくれたんです。2人には本当に感謝してます。

――友成空さんとはどのような繋がりが?

碧人:友成くんは荻原の高校時代からの同期なんです。冒頭で共通の知人が僕に荻原を紹介してくれたという話をしましたが、その共通の知人というのが彼なんです。

――10月27日(月)に下北沢で行う自主企画の出演者も、そういった昔からの縁による声掛けだったんでしょうか?

碧人:自主企画にはHALLEYとCosmic Mauveの2組に出てもらうんですけど、HALLEYはさっき言った通り何かとご縁がありますけど、Cosmic Mauveとは知り合ってから日が浅くて。今年の初めに対バンしたのが最初なんですけど、シンプルにライブが本当に楽しかった。今まで観た同世代のライブでは群を抜いてて。

あと、メンバーの中に近所の人がいて盛り上がったり、銭湯でばったり会ったり、そういう縁もありました。あととにかくボーカルのKotaさん(Kota Nakayama)がめっちゃいい人なんですよね。音楽界隈ってだいたい「お疲れ様」とか「お疲れー」って感じで挨拶するじゃないですか。でも、Kotaさんは別れ際に「おやすみ」って言ってくれたりして。素敵な人だなあと思って。

荻原:音楽にもそれが出てるよね。聴いてると人と話してる感覚になる。

碧人:自分としても今度の企画は本当に楽しみです。

――では最後に、今後の展望を伺います。

碧人:毎年観に行ってるフジロックに出る側になりたいっていうのはずっと目標にしてます。あと、今SNSで知ってくれる人も多い中で、まだ東京近郊でしかライブをやれてないので、ツアーで地方を回りたいというのもあります。

荻原:自分は今でも国内の腕利きのみなさんと一緒にやらせてもらってますけど、海外のミュージシャンともコラボしてみたいです。あと作曲面でいうと、今はホーンやストリングスをフィーチャーした曲が多いですけど、いつかミニマルなジャズトリオ的なものも作ってみたいですね。

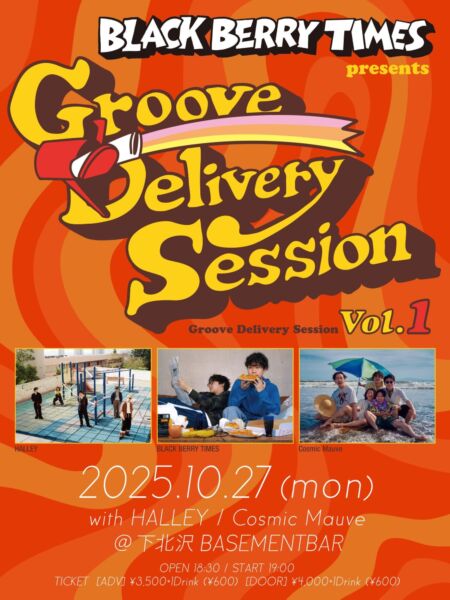

【イベント情報】

『Groove Delivery Session Vol.1』

日時:2025年10月27日(月)OPEN 18:30 / START 19:00

会場:東京・下北沢 BASEMENTBAR

料金:ADV. ¥3,500 / DOOR ¥4,000(各1D代別途)

出演:

BLACK BERRY TIMES

HALLEY

Cosmic Mauve

■チケット詳細(LivePocket)

■BLACK BERRY TIMES:Instagram / X