【“写真加工→ドーパミン分泌”で生まれる負のループ】認知神経科学者・中野珠実「人は2歳児から鏡を見て恥ずかしがる」/“盛れないSNS”の流行は“素”の情報がほしいから【Human Insight】

加工は何で私たちしちゃうんですかね?加工し良くなった写真を見た時に脳内放銃系のドパミンっていうのが放出されることをずっと見つけたんですね。それってもっともっとっていう欲求を生み出してしまうんですね。 そうするとなんでここまで加工しちゃうのっていう風になって はい。ああ、 帰りが生まれてくる。加工できないSNS というのが流行ってると。これはどういう心理なんですかね?うん。 他者にとっては知りたいのは相手のその情報ずっと顔を加工されてるとコミュニケートできてない感じは ありますよね。どこかでやっぱり仮面を外すというかその人についてよく知りたいっていうような欲求働くてことなんですかね。人間って複雑な気物なんですね。 そうですね。 クロスグをご覧の皆さん、こんにちは。本日のヒューマンイサイトテーマは顔と脳ということで、本日は大阪大学情報科学研究家教授の中野た美さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。 よろしくお願いします。 中野さんはこの顔に取り憑かれた脳というご本を書かれていますけれども脳価学がご専門でいらっしゃるということではい。 顔っていうのは人間にとってどんな意味があるんですか? うん。 顔っていろんなあの意味があって、ま、 1 つはあのその人っていうものを表すアイコン的な意味もあるし、あとあの自分の感情とか意図とかを伝える、ま、媒体でもあり、あと、ま、他者と、えっと、なんか同調するあとなんか示す、あの、シグナルをかわす、あの、かわしてるってことの証だったりするっていう、ま、いろんな側面があるんで、 はい。 その脳が顔を認識したりとか、あとはその人間にとってのその顔みたいなところてやっぱり他の動物と比べても非常に大きな意味があるんですよね。 そうですね。 ま、人間ってすごい、ま、社会性の生き物って言われますけれども、それだけやっぱりあの、たくさんの人の顔を見分けてで記憶してで、さらに、ま、あの、その人がなんかどういう根胆を持ってるかとか、あの、どういうなんか感情を持ってるかっていうのをやっぱり推測することでその社会集団を形成してるところがあると思うんですね。 はい。 だからそういう意味で人間にとっては、ま、他の動物以上に顔がすごく重要な あの意味を持ってるんだと思います。 顔をどういう風に私たちの脳が認識してるのかということなど詳しく伺っていきたいと思います。 やっぱり今はSNS の時代ですけれども、顔の写真を加工したりとか、どうしてもそのなんというか、美しく見せたいとか、その顔写真を加工するっていうことがすごくポピュラーになってると思うんで、その辺りも是非伺っていきたいなと思います。ということで、本日はこの 3 つのテーマで伺います。人の顔を見る脳の仕組み、そして顔写真を美しく加工するのはなぜなのか。そして顔と自己認識。 今はもういろんなディープフェイク VTuberバーチャルインフルエンサー などいろんな技術がありますので、その 辺りについても見解伺いたいなという風に 思います。さあ、ということでまず1つ目 なんですけれども、まず顔を見た時に脳が どういう風に反応してるのかということが この5本の中にも書かれています。で、 やっぱり顔そり分け目っていうのが人間に とってすごくなんていうか特殊な人間の 目すごいんですよね。そうですね。 実は人間って顔をたくさん見てるんですけど、顔の中でも便ばっかり見てるんですよね。だからあのほとんど目が重要なんですね。で、それはあの目は口ほどに、あ、顔は口ほどにもを言うってけど実は目は口ほどにもを言うぐらいあのシグナルを走してるんですよね。 で、元々他の動物はあの、ま、特にあの、他の霊長類とかですね。 でと比べると人間はあの目がですね、特殊になんか進化してると言い方変ですけどあの変わ違うなんか全く違うような要素がいくつかあるんですね。 で、それはま、すごく横め、横長の目をしてるんですね。 あ、横長ですね。確かに。はい。 で、そうすると、ま、あの、視線がすごい動いてるのが分かりやすくなるんですね。 ああ。はい。 で、さらにこの白目って私たち当たり前に思ってますけど、他の動物、えっと、例えばオラウーダンとかチンパンジーとか猿とかって、えっと、ここの白目に茶色の色素が入ってるんですね。 確かにそうですよね。目が全体がこう、ちょっと色ちょっと茶色っぽいですよね。で、そうすると目を動かしても左右にどこ見てるか、ま、外から分かりにくくなってるんですね。 うん。 で、それは、えっと、例えばその面と向かった時に視線があの、どこかどこ向いてるか分かると、ま、ある意味逃げる方向が分かるとかなんかその人がその動物が、ま、注意をね、あの、どっかで向きたちまってなんかあの不注意になってるじゃおうとかなるじゃないですか。 だから基本的に自分の目がどこを見てるかっていうのを、え、他の動物はあまり発信しないようにしているし、あとさらに目を合わせるっていうのは威嚇だったりするんですね。 うん。ああ。 人間でもあのね、ま、メンチ切ったとかね、なんかあるからあの人間にも、ま、そのシグナルもあるの、ある時もあるんですけど、文脈に応じてはね。でも基本的に人間ってその自分がどこを見てるかを相手に知らせる。 そして相とえ一にあの同じのたり共できてるかことを確認したりなんかま、そういう風に積極的にあの自分を開示して相手もそれを見ってで強調行動するうん ていうま会議とかでもこのこういう時もそうですよね。その目を見合ってあうん。で、あ、分かってくれてるかなとかあ、今違うこと考えてるのかなとかそういう風に推測するじゃないですか。 うん。そうですよね。 うん。 だからなんかちょっと人間だけその目を使う動物になってるんですよね。 そのそういう意味でね、社会的な文脈の意味で。あはあ。なんかそこは全然今まで意識してこなかったというか、むしろすいません。アナウンサーとしては [音楽] うん。 正直その黒目が目立たない方が実は仕事はしやすいんじゃないかとお話を聞いて思っていてというのはカペを読んでるのがバレないとかあとはそのお話を聞きながら実は別のことを準備したりとか色々するわけですね。同時に。 で、そういう時にどこか別のとこに意識が言ってるのがこの黒目のせいでバレてると そうですね。目が泳いでるっていうね、あの泳がないようにしつつみたいな感じですよね。だから大変ですよね。 あ、そうなんですけどでもすごく意味があるってことなんですね。 そうですね。で、じゃあ逆にアナウンサーの人が前を見てるかもわからなかったらみんなだなんかね、自分に向けて語ってくれてるのかがわからないっていう ちゃんと見てますよっていうシグナルに。 うん。 多分おそらく視聴者の方と目が合うからこそその伝えてる感が出るというか、その不特定多達多数の人ですけれども何かその人が伝えてる感じっていうのが出るっていうことなんですかね。うん。 あ、じゃあ黒目にはすごく意味があると めくばせするっていうのもやっぱり人間の特有の そうですね。だから他の動物は目を見るっていうのはすごくあの相手に対してえっと威嚇であったりするわけですよね。 面とかではないとしないですね。もちろんあのチンパンジーとかで赤ちゃんの時にお母さんと目をかわすってことはあるかもしれないんですけど本大人の個体はあのあまり目をあの合わせないんですね。うん。 ああ。 確かに人間同士であってもあまりその例えば団の最中にこうすごく 目を凝視されているとちょっと落ち着かなかったりとか そのためにこうちょっとネクタイのところを少し見ながらプレゼンするといいとかそういうティップスもありますけれどもそういうことなんですか? そううん。 やっぱりなんかずっと見るっていうのはすごくずっと注意をね、向けてますっていうのが、ま、人種によってもまた文化によってもその目の使い方って違って、 あの日本はかし会話してる時にもずっと見るよりは要所要所であの目を合わせるようなスタイルが結構多くて一方結構西洋のスタイルでは相手の話をなんかしてる時にはずっと目を見つめる うん。 ていうようなスタイルが多かったりする。 あ、そこは文化的なもある。 そうですね。だから多分目を、ま、みんな使ってることは人間共通なんですけど、ま、コミュニケーションのスタイルってかなり文化によって影響されるので、ま、そこにちょっとした違いはあるので、ま、異国に行くとちょっとあの、違和感を覚えたりすることがありますよね。うん。うん。 コミュニケーションにおいてす目ていうのが顔の中でも特に重要なんだなのがお話を伺って分かったんですが、あとその顔の意味っていうところで言うと 顔を見分けるのがま、得意だったり苦手だったりすると思うんですよ。 で、特にあんまり知らない人の顔ってなかなか見分けがつかなかったり、そういう経験皆さんあると思うんですけども、このご本の中でも顔クイズ、この 40 枚ある外国人男性の写真は何人分なのか、ちょっと皆さん 1 回止めて何人分かちょっと考えてみてください。はい。 で、これ本当にたくさんいろんな方が集まってるように見えるんですが、実際には 2人分だとはい。 だ、これはつまり私たちにとってあんまりその外国人の顔を見る機会っていうのがそこまで多くないからこそあまり見慣れていないとその結果 うん。 見分けるのが少し難しいということなんでしょうか? そうですね。ちょっとアングルが違ったり、あの、髪型が違ったりしていると、あの、別人のように思えてたりしまうんですよ。ちょっと覚めえてしまったりするんですね。 うん。 で、一なんか同じ民族とかだったらあのかなりあのが高くなるで見けることができるっていう特徴があるんですね。 はい。 その知ってる顔は見分けられるけれども知らない顔を見分けられないっていうのはどうしてなんでしょうか? そうですね。実は赤ちゃんの時はあまりそういう人種に得意な人種とかなく人間の顔も猿の顔もなんか同じぐらいの精度で見分けてたりするんですね。 へえ。で、それが整後1 年ぐらいの間に、あの、自分が 1番身近に触れる、え、顔 うん。 のを中心とした分布にもうどんどんどんどんフォーカスして、そこの中で、えっと、精度高く分類するように見分けるようになってくるんですね。 へえ。 で、それは例えばあのアジア人しかいないような環境であの顔を複数の顔を見分けなきゃいけない時にはま、アジア味ア味のプロトタイプっていうものをどんどんどんどん精密化してそのちょっととっても違う顔を見分ける方が良くなってくるんですけど例えば人種のツボみたいなところの国で育つとまいろんな国の人たちの顔があけなきゃいけないでそうすると多分またえっと違うあのプロトタイプという か、あの、顔の弁の制度ってのが変わってくる。 うん。 これってそれこそ、ま、社会的な動物としての人間と考えた時に やっぱり子供の頃 うん。 その本当に赤ちゃんの頃はそうでもないけれどだんだんそういう風に発達していくということはそのある程度自分の属してるコミュニティの中にフォーカスして人を見分ける必要があるって うん。はい。 そういう風にプログラムされてるということなんですかね。 そうですね。 あの、どんどんどんどん細かい違いを、あの、見分けていくためには、ま、ある意味方、いろんな情報よりも 1 つの分野に特化した方がどんどん精度高められますよね。なので人間の脳って顔だけに限らず何でもやっぱり自分がよくあの使う情報、自分がそのなんか関わっている情報のを分類するとかにどんどんどんどん脳のリソースを、えっと、そこを中心にあの、咲いていくんですね。 常的に求められない。どんどんどんどん脳はあのそういう情報にはあのあまりなんか分類を得意しないように回路が変わっていくんですね。 へえ。そういうことなんですね。 はい。例えばそれは英語とかで学ぶ分かると考えると えっと赤ちゃんの時はLとR のあの聞き分が実はできるんですよ。 L のきをする必要がなくなってくるので、私たちがそのまま英語に触れないでると LとRってわからないじゃないですか。 で、一方で英語の件で育った人たちは LとRを聞き分ける必要があるので脳が LとR を聞き分けるようにあのどんどん発達していくんですね。 ああ、必要に迫られてどんどん脳の仕組みというか そういうところ変わっていくっていうことなんですか? はい。そうですね。 必要なあ、情報に対してどんどんどんどんそこの分類するように脳があのどんどん学習していくって感じですね。 学習していく。適用していく。適 ああ、そうなんですね。 そして、ま、私たち人間はその人見知りという言葉もありますけれども、やっぱり知らない人をちょっと警戒するっていうのは あると思うんですね。これもう 脳みそ脳の中でそういう特徴があるということなんですか? うん。そうですね。 やっぱり、あの、基本的には、あの、未知のものとか自分から遠い人っていうのは、あの、ま、何が起きるかわからないわけですよね。で、逆にあの、自分に近い存在っていうのは、あの、ま、あの、安心感がありますよね。 はい。 なので、あの、人種とか違う人種の顔を見ると、え、実はその自動的にあの恐怖の感情が湧き上がったりしてしまったりするんですね。 うん。うん。うん。うん。 いうことがあったりする。 あ、それってその自分と似てるかどうかっていう尺度なんですか?それともその見慣れてるかどうかなんですか? えっと、両方あると思うんですね。で、もちろん見慣れているってことはあ、 1つ1 番大きい要素だと思います。で、その上でじゃ、さらに見慣れている分類の中であの自分と似ているのが大事なのかっていうのをちょっと前に調べたことがあるんですよね。 で、そうすると、えっと、自分に似ている顔の方が、あの、本人は意識してないんですけど、なぜか自分に似た顔に対してやっぱり信頼度を高く評価するっていう。うん。うん。 で、やっぱりそれは、ま、自分っていうのは 1番安全、安心ですよね。 自分を自分を裏切ることはないから人間で常に自分と他者っていう関係の中であのその教会を色々変えてるわけですけどやっぱり自分に近い人っていうのは、ま、ある意味同じ括であの脳が反応してで自分とちょっと違う人っていうに対しては他者として脳が反応してそれに対しては警戒とかあいうモードになるだと思います。 うん。ああ。 じゃあ、そのやはり生きていくためとかサバイバル的な意味で そういう必要があったからそうなってるということなんですかね。 で、それはやっぱりその自分の顔だけじゃなくて、じゃ、自分と同じ大学、自分と同じ村の出身とか、あ、同じ国とかやっぱりなんか人間って自分と共通したもの、属性があるものとかあの にすごくあの安心感というか、あの、自分のカテゴリーって実は色々な段階があって、ま、自分の国、自分の町とか、自分の家族とかね、なんかそういう意味で の自分はやっぱりあのすごくあのうん。安心頼できるってことだと思う。ですね。うん。 そのイナーというかその内という認識になると でその結果似てる人を信頼しやすくなるっていうことなんですね。 うん。 そしてあの鏡というのも非常にま大きな意味があるというか うん。 人間ってその鏡を見て自分だって風に思うじゃないですか。他の動物はどうなんですか? うん。はい。 あの、意外といろんな動物が鏡を見てそれが自分だっていうのがあの認識できるっていう報告がされてるんですね。で、それ例えばチンパンジーとかあの像とかイルカとかで最近はネズミもできるって言われてるんですね。 だけど、ま、ま、チンパンジーは人間に 1番近いですけど、そのチンパンジーも、 あの、自分と分かった途端になんか、あの、自分の例えば普段見えないところを見るために鏡を使ったりとか、あと自分の目やりとかね、あの、鼻くそとかをそういうの取ったりするんですよね。 あの、いう風に鏡を道具的に使うんですね。 ま、私たち朝準備してる時やっぱ鏡道具的に使ってますよね。髪型後ろから見たらどう見えるとか。 あのあ、なんかなんかね、眠気がすごそうだなとか、ま、そうやってやるんですけど、 でも人間だけはその香を見た時に、あの、ま、自分のなんか顔のなんか状態を見てちょっと恥ずかしいとかを思ったりとか、あの、自分のなんか写真とかビデオ見るとちょっと恥ずかしい時ってあるじゃないですか。 ま、多分ね、テレビとか出てると、あ、なんかその姿になんかこんなことしちゃってって いう風に人間ってすごい自己像を見た時にを感じるんですね。で、それは赤ちゃん 2 歳ぐらいで鏡を見始める。鏡を見て自分だって分かるようになってくるんですけど、もうその時から はい。 恥ずかしがるんですね。 へえ。え、その本当に生まれ立ての時はどうなんですか? 生まれ立ての時は鏡を見ても自分だってわからないですね。 ああ。2 歳頃から鏡を見た時にそれが自分だってわかってちょう会的な上っていうのが発達するんですね。 で、自分を見て恥ずかしいって思うのはそれは自分の中に、ま、他者の目線とか、ま、社会の目線っていうのを取り込み始めてるからなんですね。 で、恥、恥かしいとか恥とか、え、そう、はかむとかそういう感情ってあの自分自身が正規するよりも自分の中のなんか他からこう見えてしまうんじゃないかっていう社会的な視点の現れなん、思ってることの現れなんですね。 はいはいはい。 自分を客観的に見る自分みたいな。 そうですね。 自分じゃなくてちょっと周りからはこう見えるとか、ま、具体的な周りとよりも、ま、社会はこう見てるっていう ところなんですね。 それってそれがその人間にしかないから人間は鏡を見た時に恥ずかしいと思うんですか? うん。そうですね。なんか恥ずかしがってる動物って あんまり効かないですよね。 で、チンパンチとかもあんまり恥ずかしいっていうような感情を示さないんですよ。 うん。うん。 一方人間ってすごい恥ずかしい、恥ずかしいことした、失敗したとかすごい日常的に思うじゃないですか。会議の時にあんなこと言っちゃって恥ずかしいってずっと後悔するま、それだけ自分の中でその社会的な目線ですごい事故を評価してる。 ああ、 ま、社会性が高すぎるがゆえに、そのいう自分じゃない目線で見れることが高すぎるが故えに 常にそういう社会的な感情が あの大きく出て正してしまうんです。はい。 なるほど。 自分ですらもうやっぱり社会的な自分で見ちゃうというか そういうことなんですね。 うん。うん。 で、その恥ずかしいっていう感情がもしかしたら私はその加工に繋がってるんじゃないかという風に思うんですね。 いわゆるというんですかね。 そのノーマルカメラのたりとかってよく最近は言いますけれども、 そういう写真を見た時にあれと なんか違うというか、そのなんか自分の理想の自分の顔じゃないなとか、あ、なんかすごいこうこの辺の化粧がちょっと崩れてるなとかなんか眉毛がちょっと落ちてるなとかそういうことを思ってしまうと。 で、その結果その写真をじゃあ加工したらその自分の中の自分というか、自分の中で想像している理想の自分に少し近づく、そこで少し安心するみたいなそういう感情があるのかなと思うんですが、の うん。 加工してしまう そのメカニズムというか、私たちの感情の動きみたいなとこについて伺いたいなと思うんですが はい。 まず加工は何で私たちしちゃうんですかね?写真については。 うん。 ま、さっきおっしゃってた通りだと思うんですよね。 なんか私たって自分のイメージっていうのはわかしポジティブバイアスがあって、ま、あの、少しあの 理想的な自分っていうのを、ま、ま、人間前向きな方がいいですからね。事故を少しポジティブに、ま、自己像ってのを作っているけれども、あの、ま、それを、ま、普通に鏡とる、写真撮るとなんかそんな風に見えないじゃないですか。 そこのギャップをとにかくやっぱり埋めてです。だから自分にとっても自分はこうでありたいっていうのを思って加工する部分でさらに他者によく思われたい。あ、他者にいいイメージで思われたいから、ま、それを まねしてアップをするってことだと思うんですね。デオ 4 の面がですね、多分他者にも評価されたいし、やっぱり自分のイメージはこうでありたいていうところなんだと思いますね。 うん。 その加工の話で言うと気になるのがその鏡を見た時うん。うん。 の自分の姿って その よくま少し前に聞いたことがあるのがその自分の脳内補正みたいなのがかかってるっていうような話を聞いたことがあってだから鏡を見た時にそれを加工したいとはそんなに思わないけれども写真を見ると加工したくなるっていうこれはなんでなんでしょうか? うん。そうですね。 多分、ま、あの、少し客観的に見えてしまうからなと思うんですね。だからそのリアルタイムで、ま、こうであろうと予測している時に人間って、ま、あの、見ているようで実は確かに脳の中でフィードなんかポジティブなんかポジティブにえっとバイアスをかけて世の中のものを見てたりするので、ま、そういう意味でおっしゃる通り鏡見ててもあまりわこがあった、ま、なる時もありますけどね。 はい。ありますけども。 はい。写真はあのね、その自分が見て、今すぐ見てる角度ではないから少し客観的ですよね。 あ、 その時に それをそのちょっと客観的見た時に、え、こんなんだったのっていう感じですよね。 はい。ああ、その自分の目線とかその注目するところとかも鏡だと、ま、ある程度 [音楽] なんかいいところを見られるけれども写真だとやっぱり客観性が強すぎるってことなんですかね。 そうですね。うん。 うん。 なるほど。 で、ただそのやっぱり人の加工写真って結構なんていうか人にみんな厳しいというか自分に甘く人に厳しいみたいなとこがあるのかなと思っていて例えばその SNSでも うんうん なんか他の人の加工をしてるなっていう写真を見てしまうと、ま、そこまで分かる写真って最近はあまりないですけれども、例えばその他の人のプリクラを見るとなんかすごい加工されてるなって思ったりするとで、これはやっぱり自分の加工と他者の こう違いはあるんですか? うん。そうですね。私も前調査したらやっぱり、ま、対象を女性にしたんですけど、あの、ま、自分がすごいいいと思ってる加工レベルと他者がその人の顔に対していいと思う加工レベルが全然違うんですね。 うん。 で、どうしてそうなってしまうかと、実は自分がちょっと加工した写真、ちょっと加工して良くなった写真を見た時に、ま、自己像がちょっと変わった時にですね、ドパミン、脳内報酬系のドパミンっていうのが放出されることをずっと見つけたんですね。 で、それって結局もっともっとっていう欲求を生み出してしまうんですね。 なので、あの、どんどんどんどん強い加をあのかける方向に行ってしまうんですね。 ああ。 に対して他者の顔をあの美しくした写真を見せてもその脳内報酬系が出ないんですね。 うん。うん。 で、結局脳内報酬系のドパミンっていうのは自分を、え、より良い状態にするためにあのうん。 することに関係している。ま、教科学習って言うんですけど、あの、自分のをよりよく、より良い意思決定とかより良い行動を変えていくための行動を強化するものなので、あまり他者が格好してがしていない。 はい。自分はどんどんくなりたい。で、そうするとどんどんはまってっちゃうんですね。 で、そうすると旗から見るとどんどんどんどんそのあのなんでここまで加工しちゃうのっていう風になって はい。ああ、 帰りが生まれてくる。 はあ。 すごく身つまされるというか、私が小学生の時ってプリクラを取っててもその、えっと、平成だから 15 年ぐらい、あ、もっと前か、20 年ぐらい前はプリクラも加工の機能っていうのついてなくて うん。 ま、小学生の時とかに1 人でなんかふざけ取ってたんですけど、そういう時って もう脳だったんですよ。 うん。 で、ただその中学生ぐらいになってくるとそういう加工されたプリクラとかあとはスマホが出てきてスマホで取るとなんかこうシャーとこうフェルターをかけられるみたいなでその感動をすごい覚えてるんですよ。だ、そのフィルターをかけていい感じになってる自分を見るとやっぱり脳がすごい反応するってことなんですね。 そうですね。その時にドっとドパミンが出ちゃうんですね。 なるほど。うん。 で、それをきっかけとしてやっぱりもっともっとにみなって。 そうですね。あのドパミンっていうのは結局 あの前の期待前よりももっと期待以上ってのが時にだけ出るんですね。だからあの同じ加工レベルだと予測の範囲になっちゃうので あの出ないんですね。だからはい。 もっと加工することによってドパミンが出る。 うん。 だから変えないとどんどんどんどん過を強めていかないとあのいいと思えなくなっちゃうんですね。あ、 なるほど。恐ろしいですよ。それ そうなんです。だからそれが整形依存とかだから周りから見るとそれはもうやりすぎだってなっても本人は 前よりもっと強い過を加えないとあのドパミンが出ないんだからって言ってどんどんどんどんあの借り立てられちゃうんですね。 それはだからそのリアルに顔を変えるっていうことにもつがそこ同じ論理なんですかね。 そう、そうですね。 で、それは別になんか顔だけじゃなくて、ま、何でもそうだったりするんですけど、あの、ただ他の例えば自分がもっと良くなりたいって思うことってすごい努力を用したりするじゃないですか。時間とか に対して、ま、顔の加工ってもうワンタッチでできますよね。 うん。だからそのどんどんどんどんあの加速するのがなんかすごく進んでしまってインターネット見るとあれみたいな状態になってんですよね。やっぱ美容ってお金かかるからそれ人ねごく一部ですよね。だからあのお金の関係であれなんですけどうん。うん。 うん。のただ最近はその加工できない SNS というのが流行ってるという風に伺っていて、私もそんなに詳しくはないんですけど、それこそ Bリアルって その突然写真をその場で撮ってシェアする ことを共容されるアプリみたいなで、それがすごく流行ってるっていうような話もあってうん。うん。 これがなんでなんだろうなと。その加工を、ま、したくなるそこにこうループに入っていくってのは一種その脳の働きとして、 ま、自然ではあるという話ですけども。 じゃ、加工をしない、加工できない アプリが流行るってのは、これはどういう心理なんですかね? うん。えっと、多分加工するとですね、ま、ある意味その人の その情報っていうのはどんどん失われていくわけですよね。 で、他者にとっては知りたいのはその人の相手の素の情報なんですよね。 あの、加工されてフィルターをかけてわからなくした情報じゃなくて、その人が今どんな状況でどんなことを考えて、どんな表情をしているんだろうとか、あの、いうことを知りたいんですよ。あの、リアルを知りたいんですよね。 で、はい。 で、そうすると多分、ま、みんなだんだんあの、作り物同士でお互いに偽物同士をなんか見せ合うよりも、ま、お互いにあのやっぱりあの見せ合ってコミュニケーションしましょうっていう方向に 行くんだ。行ったので、それがあの、そういう SNSのアプリなのかなっていう。 ああ、これって例えばそのメイクとかもそうそういうのってあるんですかね?例えばそのメイクを することによって うん。加工と同じような うん。 なんていうか動場面が出るみたいなことだったり、あるいはそのメイクをしてる人に対してそのちょっと格好してるじゃん。素顔を見せてくれみたいな、そういう気持ちが働くっていうこともあるんですか? うん。そうですね。ま、メイクの場合って はい。 あの、根本的に情報を変えるというかはなんかその人の良さを引き立てるみたいなすごいお化けメイクしてしまったら 昔山ん場メイクとか流行ったけどそうするとま、その人の表情とか読み取りにくいからあのあんまりあのみんなに好まれないんですけど、ま、基本的にメイクはあのその人の情報を残しつつ引き立てるっていう要素があると思うんですね。 うん。はい。 で、顔、写真の加工ってなると、ま、もうなんか目のね、大きさとか顔のこ相的な構造を変えてしまうので、そうするとやっぱりリアルからはすごく遠くなってしまうんですよね。だからそこがやっぱり化粧とあの加工の違いなのかなっていう感じがします。 うん。 ああ、そうなるとじゃ、やっぱりその加工する自分の顔を見ると同みが出るってのはありつつもやっぱりそのなんだかんだリアルなものみたいとか自然なものを見たいとか その作られたものに対する危機感みたいなのも人間はやっぱり備えてるってことなんですかね? [音楽] そうですね。危機感というよりはえっと不自然なものから情報が得られないですよね。 ああ、 あの、ある意仮面かぶってるようなってしまうとやっぱり顔っていうのはその人の内面状態をあ表してその現れてきたものを私たちは知り読み取ってその人の内部状態を知りたいのに、ま、あの仮面被られてしまうとあのそれができなくなるからそうするともうそれはあなたじゃないでしょてなってしまう。 で、そうするとその周りが求められなくなって、求めてなくなってきてるっていうのを敏感にさせる人はやっぱりじゃあお互いにあの巣を見せ合おうよっていううん。加工ばっかりじゃつまんないよねっていうところでやっぱりコミュニケーションのための顔なので はい。なるほど。じゃあやっぱりコミュニケーションその社会的な動物としての人間のそういう特性っていうことなんですかね。 うん。はい。 ま、だからあの仮面武動会ってあるように、ま、時々の文脈においてはすごいその加工してそれを楽しもうっていうなんかあの時もあると思うんですよね。ただずっと顔を加工されてるとずっと仮面被られてるとすごくあのコミュニケートできてない感じはするとなんかねやっぱり ありますよね。うん。うん。だこかでやっぱり仮面を外すというかリアルな情報を得たい。その人についてよく知りたい。 [音楽] うん。 人間って複雑な気物なんですね。 そうですね。それで言ってやっぱりすごく顔が顔に依存してるんですよね。別に他の身体だとそんなことないじゃないですか。洋服で隠すこともあるし、別に手を見てこの人の手だとか、ま、分かることもあるけれどそんなになんか何千人もね、見けられないじゃないですか。 だからなんか顔っていうのが他者を知る上でのなんかすごくいろんなあの役割を果たしてるんですよ。 うん。 で、今は本当にその技術が発達して色々な、ま、 アバターと呼ばれるものだったり、その自己認識のあり方っていうのもどんどん変わってきてると思うんですが、その辺りについても伺いたいなと思います。うん。 例えばですね、もう最近はディープフェイクでそのある実在の人の顔を使ってもうその人の言動とかとは関係ない別のコンテンツを作ることもできてしまうそういうことですけれども、 これの問題っていうのはどういうところだという風に思いますか? えっと、人間がそれを見て不自然を感じなければもうその時点でリアルになってしまうので、 ま、私たち操作されてしまいますよね。うん。 うん。そこがやっぱり何でもできてしまう、何でも自分と思って、自分では想定してないの偽情報が作られるとかいうことは多分あると思うので うんうん うん。 顔を使うこと、顔を使ってデマを流すってことはいかに うん。 悪質かってことですよね。つまりその顔を使うとり私たちにとってはすんなり入ってきてしまうというか。 [音楽] うん。そうなんですよね。 だから顔がなんかその人の存在をなんかすごく実的に表してるも強いアイコンなので はい。 そうするとその人がそう言ってたってだけでも真実になっちゃうんですよね。 うん。うん。 うん。 その真実たちにとって真実という風に受け取ってしまうってことですよね。 うん。 それだけなんか顔ってすごくま、保証書的じゃないけれどもなんか人間って何々さんとかがこう言ってましたとか言ってもリアルじゃないじゃないですか。 はい。顔てのがすリアルなんですよね。だから曖昧してる概念なんですけど、そこに顔っていう身体がつくとすごくリアル感が増すんですよね。 うん。 うん。 例えばそのバーチャルインフルエンサーというもんだと [音楽] そもそもそのAIで作ったキャラクター うん。うん。 ま、でも本当に実在の人間みたいな感じのキャラクターを使って色々なこと発信していくというようなこともありますが うん。 実在しない顔であってもでもそれを顔だと私たちが完全に 100% 受け止められるのであればそれはだから実際の人と同じような うん。うん。 力を持つってことなんですよね。 そうですね。私たちだってアイドル実は存在しないっていうことだてあるわけですよね。でもそのアイドルテレビの情報で見てその人をねが存在するって勝手に思ってるだけで うん。うん。 あ、 うん。 あ、そういうことですね。その本当に存在してるかどうかは確かめてないか。 はい。うん。だからやっぱりそこを騙せれば、ま、 全然騙せてしまうんじゃないですかね。うん。でもあ、 そう。ど、どうしたらいいんですかね? そうですね。だからなんか例えばね、それこそアナウンサーだっていっぱい AI のアナウンサーとかも出てきてしまいますよね。 だ、そういう時にはい。 なんか、あの、やっぱり私たちそのリアルで、例えば AI の人だったらそんなにあの、こういう対談とかしてる時に自然なうん。 あの、やり取りとかできないかもしれないですよね。表情も含めて、身体の振る舞いも含めて。うん。うん。 だからそういう意味でなんかあの普通に喋ってるとよりかはあの普通に画面を見て静止してるのは AI でもできるかもしれないけれどもじゃ本当に自然な人間同士のあのやり取りをしてるところを見せるという意味ではやっぱりまだまだ技術的には あの私たちが存在する意味がある。 うん。ああでもそうですよね。 例えば本当にクロスデグをご覧になってる皆さんからしたら本当に私たちが実在してるかどうかっていうのは実は分からないと うん。 だけども、ま、ここに直接顔合わせてお話をしているから、ま、少なくともお互いにそれはうん。 確信できるという。 そうですね。 で、そこから出される雰囲気からみんな、あ、この人たち存在してるのかもなって思うみたいなね。 ああ。 うん。 やっぱりそう考えるとリアルのコミュニケーションの中でも顔っていうのは非常に うん。 そうですね。だからなんかこれからはなんかなんか冷凍食品とミシュランの味じゃないの食べるとかじゃないけれども、ま、本当にパッと AI とかでなんか簡単にあのアイコンで済ませてしまうやり取りと本当に顔を合わせて生の顔知った上での顔を晒らしてコミュニケーションするっていうのの 2局化していくんじゃないのかな。 うん。感じを持ってますね。 そうですね。確かにそうリアルで顔合わせるっていうことの意味がとか信頼性というものが相対的にやっぱり上がるんだなと思。 そう、そうだと思います。うん。価値も上がるし、あの、ま、それだけエフォートをかけるっていうことになりますよね。うん。うん。 [音楽] なるほど。じゃあやっぱりその顔の役割っていうことに立ち戻ってみると 本当に人間が人間として生きる。 人間が本当にこの社会を気づいていく中でやっぱり顔ってのがものすごい重要だってことなんですよね。 うん。うん。やっぱりだからコミュニケーションなんですよね。顔の役割って 1 番の役割はあの人と人が向い合ってコミュニケートする時にこそリアルな顔っていうのがま、いろんな意味で重要な地位を占めてくる うん。っ ていう感じなんだと思いますね。 はい。 その、ま、ある程度今ではね、動画でフィルターをかけたり加工したりとかってこともできるようになってきていますけれども うん。 それがこうあまりにもやりすぎてしまうと うん。 その本来の意味を失ってしまうというか、本来的にはほコミュニケーションのために顔はすごく重要だし、顔合わせてコミュニケーションするってことが大事なのに、そのうん。 あえて自分が仮面を被ぶってしまってるみたいなことにもなりかねないですよね。 はい。そうですね。だから加工ってある意味なりになってしまうんですよね。 うん。 あの、例えば一緒にやりしてるに、あの、すごい加工されてると、あ、なんか見せたくないんだなっていう距離を感じますよね。逆にすごい痛い加工してるっていうのは、あ、この人なんかちょっとなんか自分に自信がないのかなとか、あの、思ったりとかっていうなんか加工そのの度合そのものがその人のあの状態のシグナル発信にもなってるんだと思いますね。 ああ、そういうことですね。 うん。 それを他人は見てしまう、読み取ろうとする。うん。あの、こうすごいまた加工してるなっていうのもね。 だから地本人は気づいてなくても、ま、それすらあの他者を知る上での手がかりになってしまう。だから人間ってそれだけそうやって他人のことを推測しようと状態をしろうしろうとしてるんですよね。うん。うん。 [音楽] うん。 なるほど。じゃ、やっぱり加工はほどほどに そうですね。 だからそのコミュニケーションの状況に応じて、あの、やっぱり敵を敵なんか適を的にするっていうのが なんな、何でもなんかね、に 1番大事なんだと思いますね。うん。 もちろんそのある程度整えるだったりとか、その Zoom の画面をちょっと明るくするとかなんかそういうのはね、もちろんいいですけれども、 やっぱりその自分に対する認識がこうどんどん膨らんでいってしまうというか、自己認識がこうどんどん違う。 方向にこう うん。 転がって雪だるマのようにこうどんどん転がっていってしまうようなそういう危険性があるんだなって思いました。 そうなんですよね。だから自己認識って本当に変わっててその変わってることに自分では気づかないので結局それをどう補正されるかって他者の反応とかを見てそれをフィードバックして自分の中の他者目線とリアルな他者目線を調整していくんですよね。 うん。 そこのバランス がやっぱりすごいな人はなんかうまくやるしすごい鈍感だとその歪みに全然気づかない。相手がみんなあの反応してなくても気づかないとかうん。いう感じで結構個人数が出てきますよね。 うん。はい。やっぱりこの今の時代オンラインで出会う人の方がもしかしたら多いかもしれない。 そのSNSとかを含めるとオンラインで 接している人の方がもしかしたら多いかも しれない時代だと思うんですが、その中で その健全自己というかうん、その ちゃんとリアルで話と同じような自分の 認識みたいなのを持つためにもうすごく お話を伺ってなりました。うん。はい。 ありがとうございます。ありがとうござい ます。過去ほどに。はい。皆 さん是非コメント欄に感想ください。 そしてチャンネル登録、高評価もよろしく お願いします。 中野先生、本日本当にありがとうございました。 あ、ありがとうございました。

https://youtube.com/@tbs_bloomberg

👆チャンネル登録・高評価をよろしくお願いします

TBSアナウンサー篠原梨菜がMCを務める番組「Human Insight」。

ウェルビーイング、メンタルヘルスや人間とAIの違いなど、人間の心身の謎を解き明かします。

テーマは「顔と脳」です。

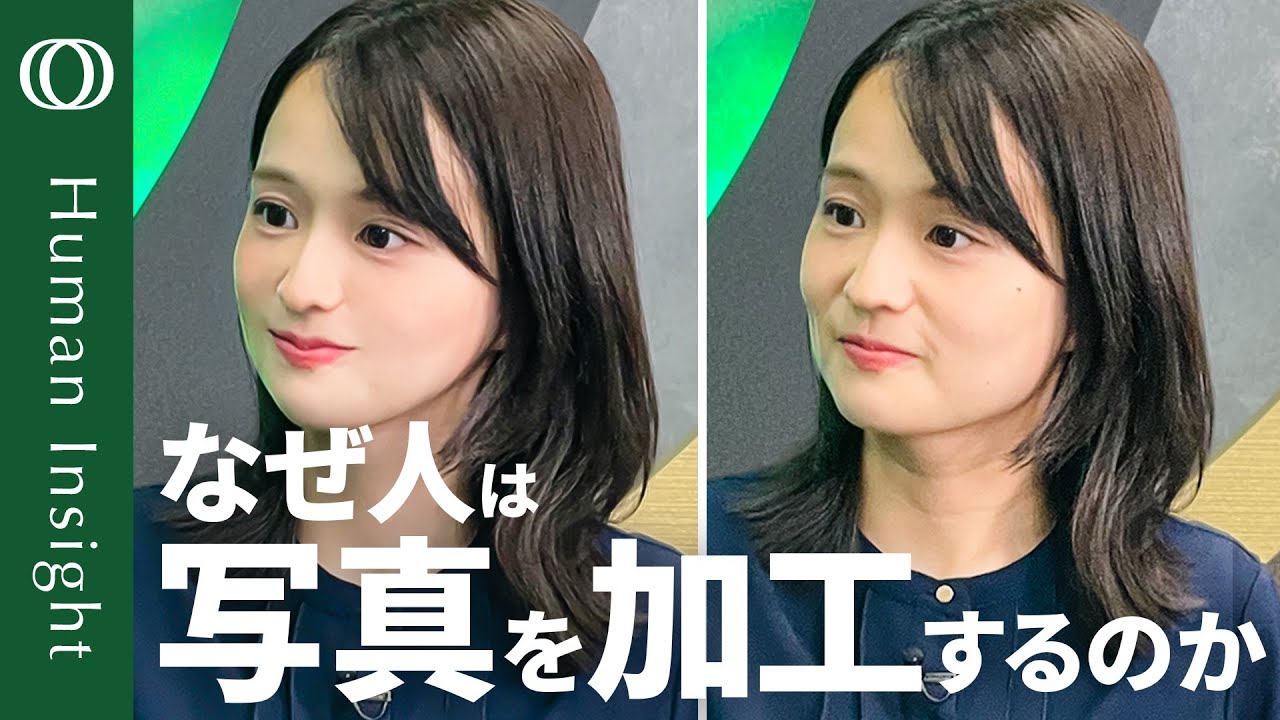

日頃、XやInstagram、TikTokなどのSNSを眺めていると目にする、過剰に加工された写真や動画の数々…なぜこんなに違和感を覚えるまで加工してしまうのかと不思議に思っている視聴者も少なくないと思います。そこで今回はゲストに『顔に取り憑かれた脳』の著者で認知神経科学者の中野珠実さんをお迎えし、なぜ顔写真を美しく加工するのか?そのメカニズムについてご解説いただきます。

・「顔は口ほどに物を言う」ではなく「目は口ほどに物を言う」動物ヒト

・見慣れない顔ほど見分けがつかない理由

・人は2歳児から鏡を見て恥ずかしがり始める

・自分の加工は平気、でも他人の加工は気になる理由

・“加工できないSNS”の流行はリアルが見たいから

・もはや顔の真贋は関係なく、画面上の顔を“ホンモノ”と信じることが重要

◆書籍紹介◆※Amazonアソシエイトを利用しています。

▼『顔に取り憑かれた脳』

中野珠実

講談社

https://amzn.to/4nejcbM

◆出演◆

▼中野珠実

大阪大学情報科学研究科教授・認知神経科学者

情報通信研究機構(NICT)・脳情報通信融合研究センター(CiNet)主任研究員

1999年東京大学教育学部卒業。2009年同大大学院教育学研究科修了。博士(教育学)。

順天堂大学医学部助教、大阪大学大学院医学研究科生命機能研究科准教授を経て、2023年より現職。主な著書に『顔に取り憑かれた脳』(講談社)など。

▼篠原 梨菜

東京大学法学部→TBSアナウンサー

朝の情報番組THE TIME, 早朝グルメ生中継、ニュースや選挙特番配信、駅伝/競馬実況などを担当。TBS CROSS DIG with Bloomberg MC。

読書、サウナ、競馬が好きで岸本佐知子さんと河合隼雄さんのファン。

自分が取り残されていると感じる人に寄り添うすみっコぐらしのようなアナウンサーを目指します。

X(旧ツイッター):@shinorinatbs

note:https://note.com/shinohararina

◆収録日◆

2025年9月12日

◆チャプター◆

00:00 ハイライト

00:47 番組スタート「顔と脳」

02:53 トークテーマ③つ

03:11 ①人の顔を見る脳の仕組み

03:51 目は口ほどに物を言う 人は目を見る動物

08:56 見慣れない顔ほど見分けがつかない理由

13:13 脳は知らない顔を警戒 自分に似た顔を信頼する

16:03 鏡を見て恥ずかしがるのは人だけ

19:41 ②顔写真を美しく加工するのはなぜ?

21:32 鏡は平気 写真は加工したくなるのはなぜ?

22:56 他人の加工した写真が気になるのはなぜ?

27:22 加工できないSNSの流行 リアルを見たい

32:15 ③顔の真贋は関係ない?顔と自己認識

37:02 “リアルな顔” 役割はコミュニケーション

◆これまでの篠原アナウンサーの学び◆

▼再生リスト

【身体の健康】

▼休む=寝る、ではない!?

▼仕事が頭から離れない、職場での出来事思い出しイライラは病気の一歩手前!?

▼睡眠の起源、生物はなぜ眠るのか?

▼サウナの意外な効能

▼週3ラーメンでも痩せる!?【篠原アナダイエット企画】

▼筋肉量が多いと死ににくい!?【篠原アナダイエット企画②】

▼バズーカ岡田直伝“お尻に効く”スクワット【篠原アナダイエット企画③】

▼正しい歯の磨き方

▼骨の不思議

▼酒が一番やばい、身近な薬物を学ぶ

▼鍼・漢方、東洋医学は本当に効く

▼100年耐える股関節をつくる

▼「ビジネス戦闘力」を高める100の休養法

▼健康診断の数字の見方

【心の健康】

▼スラムダンクに学ぶ“メンタルマネジメント”

▼アリストテレスから学ぶ「幸福」になる方法

▼生物学で考える「ヒトの“幸せ”」

▼「推し活」は人間に必要か

【ヒトとAI】

▼人間とAIの“正しい”付き合い方

▼感情を持つAIを深堀り

▼声優 梶裕貴さんと考えるAIの可能性

【社会】

▼「ジェンダードイノベーション」で女性も男性も便利な世界に

▼トランプ政権とESG【国際女性デー特別企画】

▼陰謀論への対処法

▼教皇選挙(コンクラーベ)とは?

▼知っておきたい、三大一神教の基礎知識

▼大人が楽しめる児童書の世界

▼人生は移動距離で決まるのか?

▼世界陸上のコアな楽しみ方

▼TBS CROSS DIG with Bloomberg

https://newsdig.tbs.co.jp/list/withbloomberg

#tbs #crossdig #tcdb

28 Comments

しのりなサムネ嫌…😭絶対に今が素敵だよ👍🏻💕女子20km競歩なう🎙️実況してる応援中

人間は目が横長、白目がある

なるぼど😮

細かく分類、認識する為に

範囲を狭めてフォーカスする😎

LRの聴き分けが必要じゃなくなるから出来なくなるのは

逆に言うと

篠さんの声ならすぐ耳👂️が

反応するのと同じなのかも

篠さんの目線は注目してます😊

篠さんは

もともとの可愛さと

人間としても

圧倒的に可愛いので♥

加工する必要なしです😂

AIじゃなくて

篠さんだからニュースもDIGも

見たい、聞きたいと思うし

伝わるんだと思います

何で盛り出したらみんな宇宙人👽みたいになるんだろ…

宇宙人👽に遭ったこと無いけど…

14分ぐらいの生活の文化が違うからストレスなのかな?っておもったら、顔見るだけでいやなんか

サムネ盛れてない😢

盛りすぎな女性の素顔を

想像するのは楽しみでもあり

驚愕で失望を味わう事もある😂

好奇心から今のプリクラを試してみたが、加工がデフォルメし過ぎで気持ち悪かった・・・。人に見せる話のネタとしては良かったが。

ピアスがずっとゆらゆらしてて目がそこに行く

自分の顔は正直嫌いですが、加工してまで良くしたいとは思っていません

サムネインスタによくいる顔じゃん

中野教授は瞬目の研究で世界を驚かせた、ハイパー才色兼備。篠原さんも綺麗だから音声をミュートすると普通に女子アナ同士の対談に見える

美しさゆえに顔に興味を持ったのかな

サムネの女の子はいつ出てくるの?

初見は外見で判断することになるので、当然といえば当然です。今までおざなりになっていたことが不思議です。

どっちも学部は東大出身

みんな加工しなくてもかわいいよ😢

グレイみたいな顔面になってることに気付いてほしい

顔しか興味の無い者が、顔を盛るのだろう

なぜ化粧をするのだろうか、と同じ質問だろ

大抵の人は、他人の目を見てないね

男性は化粧しないんだよな😅不思議

お風呂上がりのすっぴんの顔はかわいいよね😂

人てwほとんど女だろ😅

サムネ、愛沢えみりやん

加工前のほうが全然人間味があって素敵で草

昔、家の中でも放し飼いにしていたオスのニワトリが姿見(鏡)を見たら「写った自分を敵」だと思ってか鏡に映る仮想の敵?を威嚇し嘴で攻撃し続けますが、メスのニワトリの場合は「見て見ぬふり」のようにチラ見しながら(自分と目と目が合っている訳ですが)鏡を避けます。

脳科学の達人2018、今一度当時の中野先生のプレゼンテーションを見直しました!

【質問です!】 低酸素脳症(NICU)で産まれながらに「瞬きが出来ない」子どもが、成長と共に脳に与える影響や、瞬きが出来ない疾病の生存率そのものに関してご知見を拝聴したいです。(現時点では4時間に1度の涙に近い目薬と、通常は24時間、目をラップで覆い乾燥を保護しています)

加工の顔に合わせるため、自分で骨を砕く話とか伊藤潤二の漫画でありそうですよね

人間じゃなくて外国人は目より口なんだよね。大事なのは?