経営と研究開発から見るサーキュラーエコノミー

絶対にやらなきゃならない課題だと。 巻き返しはチャンスがある。 リサイクラーさんをどんどん買収してるんですよね。 ええ。 [音楽] 前回は制度と設計の視点からサーキュラ エコノミーの国際的な調流と日本の課題に ついてお話を伺いました。 え、今回は長年大手メーカーで技術部門の責任者として活躍されていて、現在はベンチャーキャピタルで循環型ビジネスを推進している小松秀さんにお話を伺います。よろしくお願いします。 はい、よろしくお願いします。 まずはあの企業や投資家にとってもこのサーキュラーエコノミーという動きはすごく今注目されてるし、トレンドになってるんでしょうか? そうですね。あの、まずは、あの、 SDGsの、ま、世界的な目標っていうの が明確になって、それに引き続いてESG 投資っていうのが、ま、企業の中にも、え 、浸透していきましたし、実際投資会社の 方もそういう形で会社を選んで投資して いくと、ESG投資という、あ、ESG ってのはエンバイラメンタル、ソーシャル 、あとガバナンス、ま、逆に言うとこう この3つがちゃんとしっかりしてない企業 は投資対象には当たらないっていうのが、 ま、 ま、常識みたいな形になってますので、 1 人前として認められない。 エンバイラメンタルは内はできないなということで、ま、昔は社会貢献っていうような形で、え、ま、企業は色々ブランドをアピールしてたところがありますが、ま、今はもうそれがもう環境対応、環境に対してどういうことを具体的にやっていくのかっていうのがその会社のブランドであるとか企業価値に直結するということになので、ま、それはあの、非常 に盛り上がっているとかやらねばならないということになってると思います。ただ そのこういう話をする時にはどちらかって言いますと環境への影響みたいな形で環境の文脈で話されることが多いんです。 企業のトップは からしますと、ま、何よりもやっぱり人口問題っていうのがあって、え、今足元ではもう 81億人を世界では超えてますが、ま、 2050年にはもう、え、 90 億人を超えて非常に大きな人口になっていると そうなんですよ。日本だと少子高齢化でどんどん少なくなっていくっていうことの方が危機感ありますけど、実は世界規模で見るとどんどん増えてるんですよね。 そうですね。やっぱり 人口が多くなりますと、それだけのやっぱ新たな経済っていうのができてきますんで、ま、簡単な一例で言いますと、例えば自動車、やっぱりみんな自動車欲しいなみたいな感じになって、そうなった場合に車を作る限材料っていうのは本当に調達できんのかと うん。 いうようなことになってきますと、おずと結局今までみたいに作って捨てるだけでは回らないので、 やはりもう1 回リサイクルするなりサーキュラーで回して、え、新たな製品を作っていくっていうのは、ま、必然な感じがあって、ま、そういう面でも企業のトップにとってはこのサキュラ エコノミーっていうのは喫金の課題、長期的なみたい意味では絶対にやらなきゃならない課 だという風には思います。 もう企業の姿勢だけじゃなくて、もう本当にお尻に火がついてるというか、生き残れないものとなっているということですね。 EU は制度面などでもかなり進んでいるという風に伺いましたけれども、小松さんは海外のどのような動きに注目されていらっしゃいますか? まあ、そうですね。自動車には 2030 年からある一定量のリサイクルの材料使わないとダめですよっていうそう法案が出たんですね。 はい。 で、そういう面でくとやはり EU として、政府としてトップダウンでこういう方向で行くぞ ていうのが非常に明確に出てきてる。 ただやっぱり企業とかにとあのにもですね、ただただやりなさいっていうだけではなくって、やはり 税率とか例えば新品しか材料を使ってないものにはやっぱり税率を高くするとかリサイクルをしてるようなものに関しては税率を下げるとかま、そういうちゃんとインセンティブをつけたような形でサポートしてるっていうか、それがちゃんと循環して回るようにっていうような形に ちゃんとあの EU側も ちゃんとサポートしてるっていう、そういうシステムが待ってるのは素晴らしいなと思います。 これは私がちょっと最近ドイツに出張行って はい。 話を聞いて驚いたんですが、例えば 大手のこうスーパーマーケットみたいな、え、会社がですね はい。 結局その リサイクラーさんをどんどん買収してるんですよね。 ええ、 ルールが変わってリサイクル剤っていうのが企業にとって入れなきゃダめだってことになりますんで 値段が上がってるんですよね。 要するにバージンの新しいやつよりも材料よりもリサイクル剤の方が値段が高くなって 受給のバランスがこうずれてると でからそういう えっと大手のスーパーマーケットさんみたいなものは自分たちでちゃんとそれを調達するんですよ。 で、容器とかそういうのってスーパーからも出ますんで、 ええ、 それをそこでリサイクルしてもらって、それを自分たちでちゃんと使おうっていう自分とこのビジネスモデルの中にリサイクラーさんまで入れてるっていうのを聞いた時はですね はい。 これはすごいビジネスモデルだな。これはもう日本にないなって思いましたね。 あ、意外でしたけど、割とそこは今までこう結構離れてたんですか? そうですね。ええ、 あの、スーパーマーケットさんは今でも日本でもあると思うんですが、ここに回収してくださいっていうボックスは置いてあると思うんですけど、 それをじゃあそこのスーパーマーケットさんが自分たちがリサイクルして使えるようにするかっていうことはやってないんですよね。 それはやっぱり回収業者さんが行って別のところでやってるっていうそんな手間かけずに全部任してくださいみたいな感じです。 じゃあこれからはそれが潮流になっていくそのヨーロッパでも 可能可能性はあると思いますね。 そうするとある程度やっぱりコストダウンにも あ、それはなると思います。 なるんですかね? 絶対なると思います。 いや、海外でもやっぱりそれが珍しいんだったら日本っていうのは今の現状どうなってるんですか?その そうですね、やはり特に、ま、ドイツに出張行っての当たりにそういう世界を見てくるとやはり ELV 規則ではないですが、やはりそういうところでの はい。 ま、制度設計も含めたところでのやっぱり出遅れ感っていうのはやはりちょっと否めないかなという風には思います。ただし、え、日本はあの公文子技術に関しては、ま、まだ世界にのトップにトップクラスにはいると思いますん。それがなんでこういうところで役に立つかって言いますと、 プラスチックっていうのは言ってみれば人間のこういうお肌と一緒でその若い赤ちゃんの頃っていうのは弾力性もあって針もあって艶もある。 だんだんお肌もどんどんどんどん年取ってくると はい。 なんかカサカサしてきて針がなくってなんか重力に負けて下に落ちてくるみたい。そんなにあんまり言わないでください。 そういうことでもそれと一緒で プラスチックも新品のバージンの時は非常に弾力もあるし はい。強くて、 ま、そういう力学的には優れてるんですが、やっぱ一旦それを製品になって、こういろんな形で光であるとか酸素であるとかそういう形で劣化していくと元々あったオリジナルの物性がだんだんだんだん硬くなってきてもろくなってきて カレーするんですね。 カレーポあのポリマーのプラスチックのカレーなんですよね。 真っ白のプラスチックだとよくね、黄ばんだりとか。 ええ、 物自体がもう変わってくるんです。え、だんだんで、でもそういうものを例えば 20%であるとか25% をバージン新しい材料に入れるとこれはやっぱりその分性能は落ちるわけですよね。 ところが今そういうのは 落ちないようにするにはどうすんだ?要するに劣化はしたんだけどその劣化した材料をどうやってオリジナルのような材料に戻していくのか はい。 もしくは劣化しにくいような材料はどうやって作っていくのかと いうような研究開発にやっぱりつがってくると思いますんで、今 SP の中にも、え、アカデミアと企業の方さんチームがそういうのを研究する意味で参角していただいてますので、やっぱりそういう技術はいずれこの世界にも絶対に役立ってくるですから、まだまだ日本のこの分野での価値筋はあるんじゃないかなという風には思ってます。 日本は技術面とかそういうところで優れてる研究もたくさんあるから それをこう生かすことによって巻き返しは チャンスがある。 これはあると思いますね。今までどちらかって言いますとその企業っていうのはなんて言うんですかね?コストと性能みたいなものをどう高めていくんだ。 うん。なるべく安くなるべく優れたもの。 で、この軸で開発をやってきたんですが、今ここに環境っていう評価軸ができてきてますので、 この3 つをどうやって散立させのかっていうのは技術開発の面でいいと非常に大きな課題だと思いますね。 うん。 で、さらに言えば今までは自分たちだけの製品がいや環境にいいんですっていうのを売りにしてたと思うんですが、 先ほどおしたにこうやってサーキュラーでこうやって回ってくると 自分たちだけが良かったで うん。うん。 結局ずっとそれが使われていって最後に本当にそれは地球に良かったんでしょうかっていうそういうようなやはり評価指標そういうものがやっぱりもう 1 つ必要になってるとだから一社だけではできませんよっていうような形にどんどんなってきてそれが今後どうこう解決していくのかっていうのは大きな部分かなという風には思います ね。 伺ってて本当に一社だけでは無理でサーキュラーのこの円の中にいろんな あの人たち企業なり 色々関わって研究者も含めて関わっていかないとっていう風に思いますけれどもこれからそういうサイキュラコノミーの社会でどんなビジネスモデルが可能性があるという風に考えられますか? あ、例えばタイヤの事例でお話しますと、ま、こ年破してるトラックアバス のタイヤっていうのはあれ減るのは路面に設置してるあのまトレッドって言うんですがトレッドの部分だけで すれると そうそうここのところ地面設置 ところなんですがでもその両側とか他んところって全然元気なんですよね。 はあ。はい。 だから減ったからもうこれ使えないですよねって言って今までは捨てられてたと思うんですがあ、ならそれもう 1回 はい。 走るところのトレッドを貼り直せばもう 1 回使えんじゃないかっていう。ま、これリトレッドって言うんですが。 うん。ええ、 これはアメリカでは結構商売としてはメジャーなんですが、まだ日本とかヨーロッパなんかではまだまだそのビジネスがあの進んでないので、そういう意味ではそういうリュースっていうところでその製品の中で傷んでるところだけ変えてリペアしてそれで使えばもうリサイクルと一緒じゃないか。使う原料少なくて済むじゃないかっていうようなモデルが 1つできる。 のかなっていう風には思います。 なるほど。梅田先生も修理っていうことが改めてもう一度見直されて、 あの修理ビジネスというかがもっと重要になっていくのではないかというお話をされていたんですけども、やはりその辺りはその はい。 リトレット、 ええ、 も含めて修理っていう部分っていうのはもっと子供の時はね、よく修理って してた気がするんだけど、1 時からちょっと少なくなったじゃないですか。 投資家の目線から見てもそういう企業じゃなくてやっぱりそうやってきちんと修理とかもできるような企業の方が そりそうですよね。え え、どんどん 作って捨てて作って捨ててやってたらもうおずと先が見えてしましうっていうどっか行き詰まるでしょっていうのがありますんでそれは長期投資の視線から行っても ちょっとこれはダメだなっていう判断にはなると思いますね。 色々な課題を今日伺ってきましたけれども、小松さんご自身はサーキュラーエコノミーの未来どんな風に描いてらっしゃいますか? そうですね、ちょっと大きな話になってしまうかもわかんないですけど、やはり、ま、ユーザーとかそういう人の価値とかそういう VAL リューっていうのをちゃんとしっかり変えていく。 ま、それによって、ま、日本の場合はやっぱりペットボトルっていうすごいサクセスストーリーがありますので、 で、それをやりきるやっぱり実績っていうか国民がいますんで、やっぱりその消費者の行動変容じゃないですけど、そういう方も巻き込んだ上でそういうせ世界の循環っていうのをちゃんと作っていくというようなことがそうすることによってもう 1回わゆ 環境技術立国みたいな、そういう形でなんかもう胸張って世界をこう行くってみたいな。 そういうような世界ができてくればいいかなと。ま、そういう意味でこの SP っていうのはそれのまきっかけになるような ことができればいいなと思います。 うん。可能性を感じました。小松さんありがとうございました。 どうもありがとうございました。 え、制度と研究開発、そして企業経営が つがることでサーキュラエコノミーは 動き出します。新しい未来を作るヒントは 分野を超えた対話と競争の中にあるんです ね。ご覧いただきありがとうございました 。

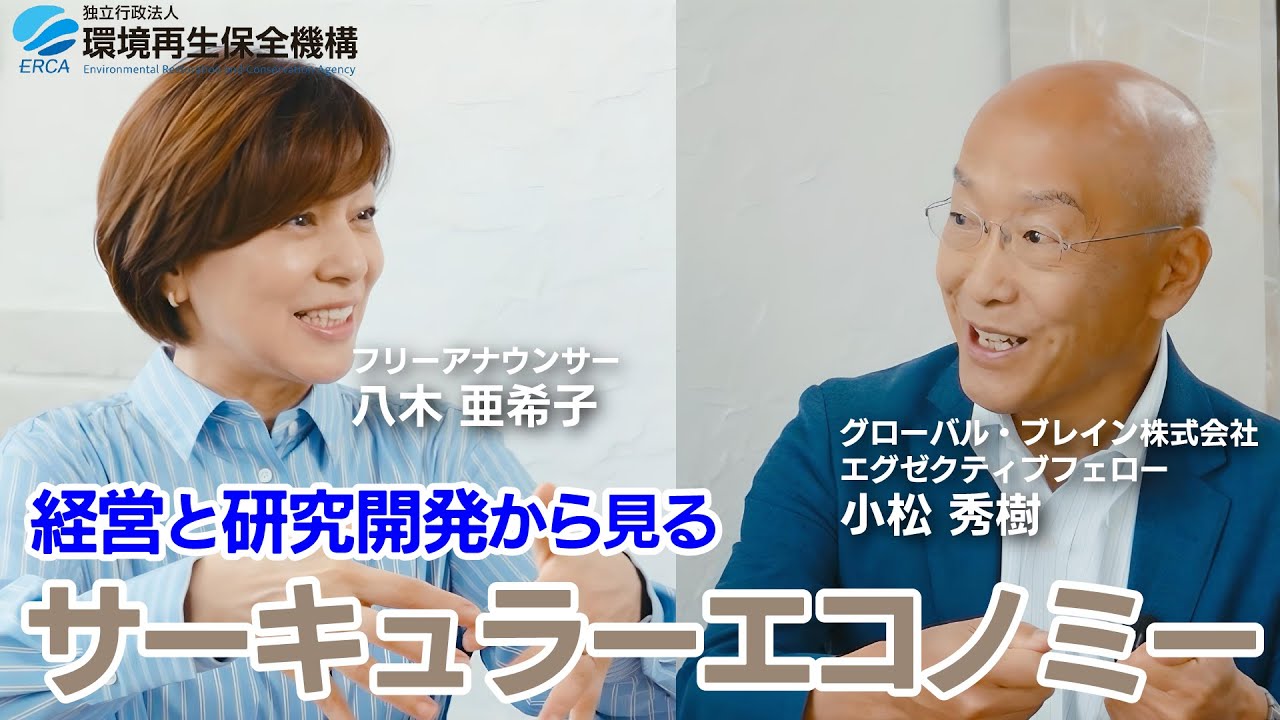

SIP課題「サーキュラーエコノミーシステムの構築」の一環で、「経営と研究開発から見るサーキュラーエコノミー」について、ベンチャーキャピタルで循環型ビジネスを推進している小松秀樹氏と八木亜希子アナウンサーが対談。ESG投資、ドイツのスーパーマーケットの驚きのビジネスモデル、日本のサーキュラーエコノミー分野での勝ち筋、など盛りだくさんの内容です。

#八木亜希子 #サーキュラーエコノミー #国際動向 #小松秀樹 #ERCA #SIP_CE #プラスチック #再生材

00:00 開始

01:19 ESG投資とは

02:18 人口問題と自動車数の増加

04:47 スーパーマーケットがリサイクラーを買収

07:11 プラスチックの加齢

09:18 「環境」という新しい評価軸

10:51 リトレッドタイヤ

12:54 サーキュラーエコノミーの未来

▼「サーキュラーエコノミーシステムの構築」SNSページ

https://www.erca.go.jp/sip/sns.html

▼SIP第3期課題「サーキュラーエコノミー システムの構築」 八木亜希子アナウンサーが唐沢かおり教授にインタビュー「消費者の行動変容」?!

▼SIP第3期課題「サーキュラーエコノミー システムの構築」 八木亜希子アナウンサーが梅田靖教授にインタビュー「制度・研究からみるサーキュラーエコノミーの国際動向と日本の課題」

▼環境再生保全機構 SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)

https://www.erca.go.jp/erca/sip/index.html