戦後、日本のファッション界の発展に貢献したデザイナー、三宅一生さん。そのもとで、服作りだけでなく、“デザインとは何か”を深く学んできた「エイポック エイブル イッセイ ミヤケ」のデザイナー、宮前義之さんにお話を伺いました。

みやまえよしゆき〇1976年東京生まれ。2001年、三宅デザイン事務所に入社し、三宅一生さんが率いた「エイポック」の企画チームに参加。その後、2011~19年に「イッセイ ミヤケ」のデザイナーを務める。21年に「エイポック エイブル イッセイ ミヤケ」を始動し、テキスタイルの可能性を追求している。

<写真>宮前さんを中心に集められたエンジニアリングチーム。デザイン、テキスタイル、パターンといったひとつの業種だけに縛られることなくさまざまな領域を担当する服作りのスペシャリストたち。

デザインに込められた希望を見いだす力 © ISSEY MIYAKE INC.

© ISSEY MIYAKE INC.

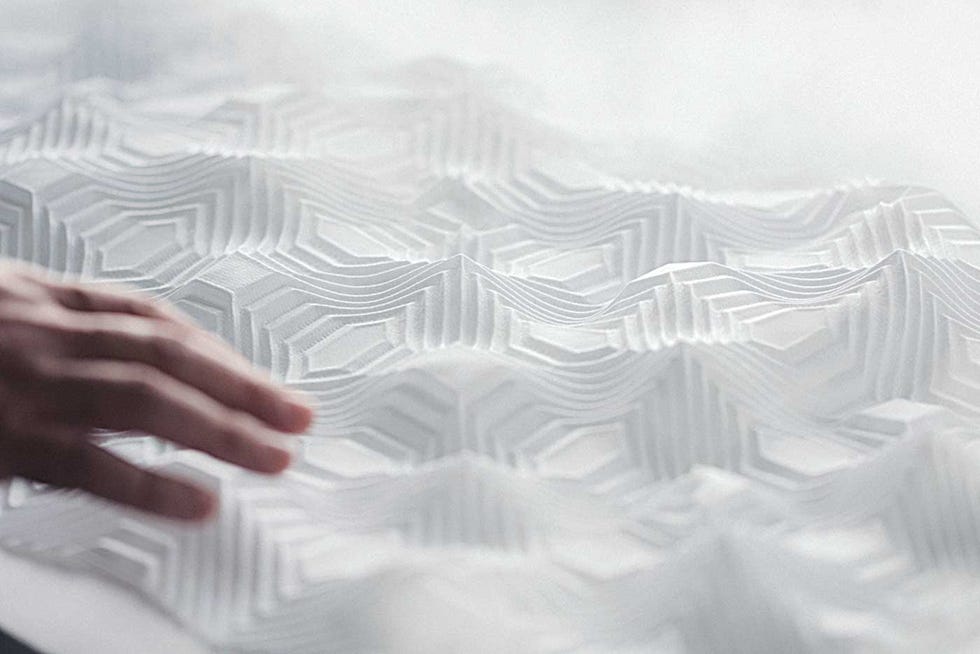

プリーツの折り線やパターンの輪郭線など、作りたい服に必要な要素をすべてプログラミングで設計。それをもとに織って完成した「一枚の布」に、蒸気をかけて縮ませて形成するという独自の手法で作られた立体的なプリーツ。

1970年代に「イッセイ ミヤケ」を立ち上げた三宅一生さんは、全国のテキスタイルの産地を巡り、職人や企業とともに一本の糸から独自の素材を作り出し、技術開発に取り組んできました。

1998年には「一枚の布」を意味する「エイポック」(A Piece Of Clothの略)を発表し、「着る人が参加することで衣服が完成する」という、既存の服作りとは一線を画した新しいデザインの在り方を提示しました。体と布の関係を根本から見つめ直すその試みは、テクノロジーとの融合へと発展し、従来の服作りの概念やプロセスを変革。後に、この「エイポック」チームの一員となった宮前さんは、衣服が作られていく現場で三宅さんの哲学を学んでいきました。

「ファッションと平和を考えるうえで、三宅の存在はやはり大きいですね。戦争体験を経て、五月革命、天安門事件など歴史の転換点に幾度も居合わせ、世界の変化を自分の目で見てきた人でした。だからこそ、人間にとって何が大切かを、私たちには計り知れないほど深く理解していたのだと思います。生きるか死ぬかという極限の状況を経験し、『服で何を届けられるか』を問い続けていたのだと思います。限られた人生のなかで、何が欠け、何を求められているのかを、常に見つめていたのではないでしょうか」

三宅さんは、社名にも、「デザイン」という言葉を取り入れています。デザインによって人々の生活を少しでも豊かにしたいという、そんな願いがもの作りのなかに込められているのです。

「デザインとは人と人とを心地よくつなぐもの。三宅は“つながる”という希望を、デザインに見いだしていたのだと思います。衣服による表現もまた、人の意識や社会の在り方に影響を与えるもの。だからこそ、その本質に迫ろうとする姿勢を、私たちも受け継いでいかなくてはならないと考えています」

現在は、宮前さん率いる「エイポックエイブル イッセイ ミヤケ」のエンジニアリングチームが、その意思を受け継ぎ進化させています。

「いまは多くの人が自由に服を選びファッションを楽しめる時代になりました。その一方で、世界のどこかで戦争が起きています。その争いの背景を突き詰めていくと、その先には資源など、私たちが着るものと直結することも。私たち作り手ができる最もシンプルなことは、ひとつのものをどうやって長く使ってもらえるかを考えること。もうひとつは正しい情報をきちんと知り発信していくことです」

素材がどこから来たのか、それを使うことで何が生まれるのか。社会との接点をもちながら考え続ける、それが三宅さんの服作りの姿勢でした。

「三宅は、世の中の声に耳を傾け、社会の動きを見つめながら服を作っていました。どういう素材を使って、誰とともに作り、何を未来に残すのか。その問いをいつも大切にしていました。ファッションとしてのスタイルを提案すること以上に、服作りを通して“デザイン”の意義を発信すること。それが私たちのもの作りの根底にあると思います」

ファッションにおける平和とは © ISSEY MIYAKE INC.

© ISSEY MIYAKE INC.

蒸気を用いた「スチームストレッチ」技法によって形成されたテキスタイル。服に用いられる素材が照明器具のデザインにも展開されるなど、無限の可能性を秘めています。

宮前さんは、「私たちは、ファッションの世界だけを見ていても、本当に探しているものは見つからない」とも話します。社会のなかで何が起きているのかを知り、広い視野で物事を見つめる重要性を強調します。

「あるプロジェクトで建築家やアーティストと議論する機会がありました。同じデザインという枠組みのなかにいながらも、普段なかなか交わらない人たちと話すことができて、とても有意義な時間となりました。

いまの時代は、ひとりで考えるのではなく、みんなで議論し、つながっていくことがすごく大事な気がしています。服を作っているだけでは解決できないことも、多くの人とつながりをもつことで解決されるのではないでしょうか。点と点をつなげて、線で結び面にしていくことで、社会全体の仕組みに働きかけることができるのかもしれません。これからのデザインの仕事は、そういった新しい仕組みを作ることが重要になるのではないでしょうか。

社会で、いま何が起きているのかを知り、まず考えて、人と話し、試してみる。うまくいかないこともあるかもしれませんが、トライアンド・エラーを繰り返す。いま、私たちにできるのは、そういうことなのではないかと思っています」

対等に話し合い、共存していくこと。それこそがデザインにおける「平和」の在り方なのかもしれません。

服の力で心を動かしたい © ISSEY MIYAKE INC.

© ISSEY MIYAKE INC.

「一本のワイヤー」と「一枚の布」が融合された照明器具「O Series」は、スイスのデザインスタジオ「アトリエ オイ」との協業によって誕生した新プロジェクト。5種類の照明を制作。

「私たちがやっていきたいのは、できるだけ多くの人に心地よいと思ってもらえるデザインを作ること。そこに着る人が自由に楽しめる余白があれば、時代とともに価値観が変わっても、そのデザインは残っていくのではないでしょうか。きもののように、体形を気にせず、着る人が自由に自分のものにできる服や心地よくいられる服を作っていきたいですね。心地よいというのは優しいということだけではなく、それを着た瞬間に自信をもつことができ、自分を好きになれるということだと思います。まとうことで心が動くような服を作っていきたいです」

「エイポック エイブル イッセイ ミヤケ」では、衣服をデザインするプロジェクトと並行して、プロダクトデザインのプロジェクトが行われています。その新作は、今年の4月の「ミラノ・サローネ」で発表されました。服と同じ素材を用いた照明をスイスのデザインスタジオ「アトリエ オイ」と開発しています。

「衣服に用いるテキスタイルを使用したもので、着替えをするように、カバーを付け替えることができるんです。ここにも『一枚の布』の可能性が宿っています」と語る宮前さん。

人々の平和な暮らしを願って創造し続けた偉大なデザイナー、三宅一生さんが人生をかけて追究した「一枚の布」。その思想は、布と人との関係を問い続けるデザイナー、宮前さんたちの手を通じて、新たな可能性を切り開いています。

編集・文=富澤幸子 須藤幸恵 芦川明代 井田青夏(婦人画報編集部)

『婦人画報』2025年8月号より

〇選りすぐりの記事を毎週お届け。『婦人画報』メールマガジン(無料)ご登録はこちら

Related Stories