ジャパニーズ・ブレックファスト/ミシェル・ザウナー

ジャパニーズ・ブレックファスト(Japanese Breakfast)として知られるミシェル・ザウナー(Michelle Zauner)の活動は、ここ数年で目覚ましい展開を見せている。音楽にとどまらず、文学やファッション、映像といった領域にも表現の場を広げ、その創作はジャンルの垣根を越えて多面的に展開されてきた。とりわけ、韓国系アメリカ人としてのルーツと、母の死という私的な喪失を綴った回想録「Hマートで泣きながら」で見せた、心の奥底に触れるような語りと、個と社会をつなぐ繊細なまなざしは、彼女を単なる“ミュージシャン”の枠には収めきれない存在にしている。

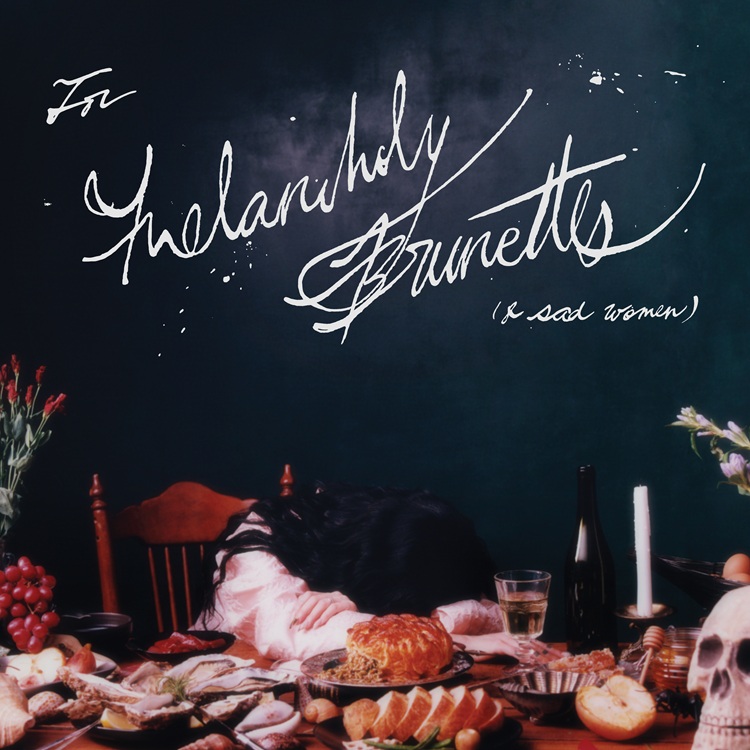

グラミー賞のノミネートも受けた3作目「Jubilee」(2021年)のツアー終了後、韓国に1年間滞在し、語学を学びながら現地での生活を送ったミシェル。その時間は、彼女にとって自身のルーツをあらためて見つめ直す機会でもあった。アメリカで育った韓国系女性という“中間的な存在”としての自覚。言語や世代の違いがもたらす文化的な隔たり、日常のふるまいや関係性に生じる微妙な揺らぎ――そうした「ずれ」を肯定し、受け入れることで彼女のアイデンティティーはより柔軟で、開かれたものへと形を変えていった。今年リリースされた最新アルバム「For Melancholy Brunettes (& Sad Women)(「フォー・メランコリー・ブルネッツ(&サッド・ウィメン))」、リリース。には、その思索が静かに、けれど確かなかたちで息づいている。

同時に、彼女の表現の根底には、個人の内面を超えて社会の構造に目を向ける視点がある。保守的な価値観が根強く残る社会で若者たちが抱える葛藤。特に、女性として日常的に経験してきた違和感や恐怖は、近年の作品にも色濃く刻まれていて、ネット社会や政治環境におけるジェンダーの問題にも彼女は鋭い眼差しを向ける。ただし、その批評的な感性は、あくまで自身の痛みや実感を出発点としながら、丁寧な語り口で社会と接続されていく。その姿勢こそが、彼女の創作を根底から支えている。

文化、言語、社会、政治、ジェンダー。さまざまな要素が交差する場所に身を置き、そのあわいで見えてきた感情や記憶を、音楽や言葉、あるいは身体の動きとして表現へと変換していく。それは、経験を重ねた今だからこそ選べる彼女のスタイルであり、また、制約の多い社会の中で、どれだけ自由に自分でいられるかを探る試みでもあるのだろう。「次のアルバムは、もっとバカっぽくて、くだらないくらい楽しいものにしたい」。そう笑う彼女に、先日行われたジャパン・ツアーの東京公演前日、都内のオフィスで話を聞いた。

韓国での生活と変化

ジャパニーズ・ブレックファスト/ミシェル・ザウナー

——3年前に「フジロック’22」で来日した際にもインタビューさせてもらったのですが、その時に韓国への移住を考えているとおっしゃっていて。「半年か1年、韓国に住めば、きっと韓国語も話せるようになる」とお母さまによく言われていた、と。

ミシェル・ザウナー(以下、ミシェル):ちゃんと約束は守りましたよ(笑)。実際に住んでみて、本当に楽しかったです。自分でも驚くくらい、韓国での暮らしが性に合っていたというか、その土地での日々がどんどん好きになっていったんです。最初は「きっと退屈で、寂しいんじゃないかな」と思っていたけれど、全然そんなことはなくて。学校に通って、言葉を学んで、少し質素な生活を送る――そんなシンプルな日々そのものが、すごく心地よかったんです。派手さはなかったけれど、一つひとつの時間が丁寧で、ちゃんと自分の足で暮らしている実感があって。「ああ、こういう生活もすごくいいな」と、素直に思えました。

——その韓国での暮らしの中で、ご自身でも気づかなかった一面に出会ったり、新たな自分を発見するようなこともありましたか。

ミシェル:特に、言葉がうまく話せなかったからこそなのかもしれませんが、自分でも驚くくらい穏やかになった気がするんです。前よりずっと静かに、人の話をちゃんと聞くようになっていて。韓国語で会話していると、「すごく純粋な人だと思った」と言われることがよくあるんです。でも、英語で話す自分って、どうしてももっと攻撃的で、感情を強く出すところがあって……今思うと、ちょっと恥ずかしいくらい(笑)。だから、韓国語を話しているときのほうが、言葉遣いも丁寧だし、心まで穏やかになっている気がするんですよ。そんな自分に出会えたことがうれしかったです。

——韓国人としてのルーツやアイデンティティーについて意識させられるような場面はありましたか。

ミシェル:面白いことに、以前の私は、韓国系アメリカ人が「本当の韓国人」として見てもらえないことに対して、どこかで劣等感を抱いていたんだと思います。でも、韓国で長く過ごす中で、そういう“違い”があることそのものに、少しずつ心地よさを感じられるようになって。「その枠の中に入れてもらいたい」と思う気持ちも、だんだんと薄れていったんです。最終的には、自分はその文化の内側に完全に入りきれてはいないけど、ちゃんと関わっている――そんな“中間的な立ち位置”に自然と安心感を見出せた気がしています。

——実際に韓国で暮らしてみて、“想像していた韓国”とのギャップを感じることは?

ミシェル:それはたくさんありました。かなり大きな隔たりがあったと思います。例えば、発音なんかはすごく馴染みやすくて、親しみを感じる瞬間もあったんですけど、一方で敬語やマナー、礼儀作法のような文化的な部分は、私が育ってきた環境にはないものばかりで。友達同士でもあまりハグしないとか、人との距離感や接し方がまるで違う。

若い頃の私は、そういう違いに対してどこか反発していたというか、ちょっと身構えてしまうところがありました。でも今は年齢を重ねたことで、その文化に対してより深く敬意を持てるようになってきたと思います。きっと、ある程度キャリアを積んで、“一人の成功した女性”として韓国に行けたからこそ、誰かの承認を求める必要を感じなくなったのかなって。今の私は、自分がどんな人間で、どんな価値を持っているかをちゃんと理解している。だからこそ、以前みたいに「仲間に入れてほしい」「評価されたい」って焦る気持ちは、あまりなくなった気がします。

ジェンダー間の対立

ジャパニーズ・ブレックファスト/ミシェル・ザウナー

——先日、韓国では大統領選が行われましたが、近年、韓国では男女間の対立が深刻化していて、その影響が政治に色濃く表れているという報道を多く目にしました。実際にそうした社会の空気を感じることはありましたか。

ミシェル:そういった韓国社会の側面には、それまであまり馴染みがなかったんですが……実は、(尹)大統領の弾劾を求める集会に参加したことがあって、それは私にとって本当に貴重な体験でした。そういった政治的な動きに触れたことで、韓国の文化をより身近に感じられるようになった気がしたんです。

ただ、ちょっと驚いたのは、若い世代の中にも、意外と保守的な考え方を持っている人がいるんだなと気づいたことで。それまでは「若い人たちはみんな進歩的なんだろう」と思い込んでいたので、そのギャップには少し驚かされました。すごく新鮮だったし、自分の視野も広がった気がします。

——今回のアルバムに収録された「Mega Circuit」は、いわゆる“インセル・カルチャー”に着想を得た曲だと伺いました。例えば、韓国社会の分断やジェンダー問題との関わりを、作品のテーマと重ねて考えることもありましたか。

ミシェル:私は子どもの頃から、男性に対して強い恐怖心を持つように育てられてきました。男性は危険で、いつか自分を傷つける存在なんだって、無意識のうちにそう教え込まれていたんです。でもそれって、私だけじゃなくて、多くの若い女性が持っている感覚なんじゃないかと思います。

韓国でも以前、戒厳令が敷かれたとき、政治的な混乱に乗じて、女性を攻撃しようとするような投稿が男性たちによって掲示板に大量に書き込まれていたことがあって。それを見たとき、ものすごくショックを受けたんです。「どうしてそんな欲望が生まれるんだろう!?」って、心の底から理解できなかった。もし私が同じように不安定な状況に置かれたとしても、「この混乱に乗じて男性にひどいことをしてやろう!」なんて、絶対に思わない。でも現実には、「戒厳令が出たら女をレイプする」みたいな書き込みが、何千件もあった。それを見た瞬間、本当に言葉を失いました。

こういう現象って、けっして韓国だけじゃなくて、世界中のあちこちで見られると思います。特に歪んだオンライン・コミュニティーでは、保守と革新の対立が先鋭化する中で、女性に対する暴力的な言動がどんどんあからさまになっている。今の時代、フェミニズムやジェンダー平等といった価値観が広まりつつある一方で、「自分たちは置き去りにされている」と感じている男性たちが、一の世代として存在しているように感じるんです。だから、私が抱いてきた男性への恐怖は、単なる個人的な体験ではなくて、今この社会の構造や政治とも深く結びついた問題なんだと実感するようになりました。

韓国のミュージャンとの交流

ジャパニーズ・ブレックファスト/ミシェル・ザウナー

——一方、韓国滞在中には、現地のミュージシャンとの交流も多くあったそうですね。特にイ・ランさんとイ・ミンフィさんからは、大きなインスピレーションを受けたと聞きしました。

ミシェル:はい、韓国でライブをしたときに彼女たちと出会いました。どちらも本当に創造的で、しかも政治的にも強く発信しているアーティストで。それぞれのコミュニティーに深く根ざしながら、アクティビズムにも熱心に取り組んでいて、心から尊敬しています。

一緒に韓国の曲をカバーする機会があって、それが「百万本のバラ」――元はロシアの古い曲なんですけど、彼女たちが「どのお母さんもこの曲が好きなんだよ」って教えてくれて。それをAsian Pop Festival(2024年)で一緒に演奏しました。

また、韓国では今、障害のある方々が政府とアクセシビリティーの問題で闘っているんですけど、そのコミュニティーを支援するチャリティ・パフォーマンスも一緒に行いました。そういう活動を通じて彼女たちのような素晴らしい人たちと出会えたことは、自分にとって本当に特別な経験だったと思います。

——少し前には韓国のバンド、セソニョン(SE SO NEON)のファン・ソユンさんとのコラボレーションも話題になりましたが、今の韓国インディー・ミュージックの活気や個性についてはどう感じていますか。

ミシェル:私自身すごくワクワクしているし、今の韓国の音楽シーンは特別な時期を迎えていると思います。ご存じのように、K-POPは韓国文化を代表する巨大な輸出産業になっていますよね。でもその一方で、インディー・バンドやオルタナティブな音楽がなかなか国際的に注目されにくいという現実もある。

韓国で多くの人と話して印象的だったのは、「どうして日本にはあんなにサブカルチャーを受け入れる土壌があるのに、韓国にはないんだろう?」という声で。日本ではオルタナティブな音楽や文化が当たり前のように認められていて、ほんとうに豊かですよね。でも、すぐ隣の韓国では、なぜそういったカルチャーがあまり育ってこなかったのかなって。

理由はいくつかあると思うんですが、一つには韓国の教育制度の厳しさがあるんじゃないかと思います。授業が終わっても塾に行って、さらに課題をこなして……朝8時から夜8時までずっと勉強しているような毎日では、自分の興味や関心に触れたり、趣味を見つけたりする時間が持てないんです。でも最近は、そういったプレッシャーに対して見直そうという動きも出てきていて、社会全体が少しずつ変わり始めていると感じています。そして、まさに今の韓国では、新しくてエネルギーに満ちたオルタナティブなシーンが生まれつつある。だから私は、この動きをもっと多くの人に知ってほしいし、自分もその流れの中に関わっていきたいと思っています。

ファッションのこだわり

先日の東京公演のライブの様子 PHOTO:KAZUMICHI KOKEI

先日の東京公演のライブの様子 PHOTO:KAZUMICHI KOKEI

先日の東京公演のライブの様子 PHOTO:KAZUMICHI KOKEI

先日の東京公演のライブの様子 PHOTO:KAZUMICHI KOKEI

先日の東京公演のライブの様子 PHOTO:KAZUMICHI KOKEI

——ジャパニーズ・ブレックファストは、作品ごとにファッションも個性的で目を惹きます。今回のアルバムではどんなイメージやコンセプトでスタイリングを組んでいったのでしょうか。

ミシェル:「Jubilee」のときは「喜び」と「黄色」がテーマだったので、すごく明るい色の服を着たり、華やかなビジュアルを打ち出していました。結果的に、全体としてとてもフェミニンな表現にもなっていたと思う。でも正直なところ、ずっと黄色ばかり見ていたら、さすがにちょっとうんざりしてしまって(笑)。それに、ずっとフェミニンな服を着続けることにも少し疲れてしまったんです。なので今回は、もう少しロマンティックな雰囲気にしてみました。黒と白を基調にしていて、ルネサンス風のディテールを取り入れたり、中性的なニュアンスも意識しています。ほんの少しだけですけど、海軍っぽい(ノーティカルな)モチーフもあって、どこか航海を連想させるような要素も織り込んでいます。

ジャパニーズ・ブレックファストのアーティスト写真 PHOTO:PAK BAE

——服選びで大切にしていることは?

ミシェル:アルバムのカバーやミュージックビデオの制作に取りかかると、そこから少しずつビジュアルの世界観が立ち上がってくるんです。だから私は、いろんなブランドのルックやランウェイのショー、昔のファッション誌の特集なんかをたくさん見て、じっくり時間をかけてインスピレーションを集めています。

バンドとしての活動が広がるにつれて、そうしたビジュアル面も私たちのアイデンティティーにとって欠かせない要素になってきたと感じていて。だからこそ、すべてのディテールにきちんと心を配るようにしています。ファッションにのめり込むようになった最初のきっかけは、スタイリストの方と一緒に仕事をする中で、いろんなブランドを紹介してもらったことでした。そこからどんどんファッションへの興味が深まって、自分なりの好みや楽しみ方も見えてきた。今では、「このブランドは、あのアルバムの世界観そのものだな」と感じることもあるんです。

——その「ブランド」は具体的に?

ミシェル:「ジュンヤ・ワタナベ(JUNYA WATANABE)」や「ヨウジ・ヤマモト(YOHJI YAMAMOTO)」、「コム デ ギャルソン(COMME DES GARCONS)」のような、ちょっと奇抜で、ダークで、幻想的な中に遊び心があって、でもどこかロマンティックな服がとても好きなんです。それから、「アン・ドゥムルメステール(ANN DEMEULEMEESTER)」もすごく魅力的で。彼女の服にはゴシックでロマンティックな要素があって、本当に素晴らしい。それともう一人、アイルランド出身のロイシン・ピアス(Róisín Pierce)というデザイナーがいて、彼女のつくる服はすごく繊細で、美しいピースばかりなんです。

——ちなみに、「ヨウジ・ヤマモト」や「コム デ ギャルソン」の服に袖を通すようになったきっかけは?

ミシェル:スタイリストと一緒に仕事をしたり、ファッション誌の撮影現場やプレス関連のイベントにいると、「コム デ ギャルソン」のアイテムがあるだけでみんな本当にワクワクするんです(笑)。ラックにそれらのピースがかかっているだけで、「わあ、これは特別なものだ!」って、自然と敬意のようなものが生まれる。そういう存在なんです。私も、まずはそういう空気感を通じて興味を持つようになって、それから実際に日本を訪れて、ドーバー ストリート マーケット ギンザや「コム デ ギャルソン」のショップで買い物をするうちに、どんどん惹かれていきました。

——「コム デ ギャルソン」といえば、デザイナーの川久保玲さんに強い敬意を抱いているファンも多いですが、ミシェルさんは?

ミシェル:彼女は本当に素晴らしいアーティストだと思います。唯一無二という言葉がぴったりの存在ですよね。しかも、あれだけ男性優位な業界の中で独自の美学を貫いて、あの存在感を放っているというのはものすごく特別なことだと思います。

ファッション・アイコンは

フェイ・ウォン

ジャパニーズ・ブレックファスト/ミシェル・ザウナー

——ミュージシャンにとって「ファッション」も重要な自己表現の一つだと思います。音楽活動を重ねる中で、ファッションとの関わり方や向き合い方はどう変化してきましたか。

ミシェル:音楽を始めたばかりの頃は(※最初に組んだバンド、リトル・ビッグ・リーグ時代)、ファッションに対して少し距離を置いていたというか、どこか“対立するもの”のように感じていたところがありました。女性として音楽の世界に身を置く上で、あえてすごく男性的で、飾り気のないシンプルな見た目でいたかったんです。“音楽以外の部分”に注目が集まらないようにしたくて。でも、ジャパニーズ・ブレックファストを始めてからは、自分なりの「ユニフォーム」みたいなスタイルを持ちたいと思うようになりました。ツアーの最中でも、「これは『Psychopomp』のときに着ていた服だな」とか、「この衣装は『Soft Sounds from Another Planet』のサイクルだったな」って、自分でもはっきりわかるようにしておきたかったんです。

「Soft Sounds from Another Planet」の時期からは、白を基調にした、ちょっと宇宙っぽい雰囲気のユニフォームスタイルをデザイナーと一緒につくっていって。それがきっかけで、「アルバムごとにビジュアルもがらっと変えていきたい」って、本格的に思うようになったんです。「Jubilee」では、「いつも黄色を着る」「明るくて喜びにあふれたスタイルにする」っいう、すごく明確なコンセプトがありました。だから、写真を見返すとすぐに「これは『Jubilee』の時期だな」ってわかる。グラミーに出たときも黄色のドレスを選んだし、イベントではもう少しロマンティックで、少しダークなスタイルを選ぶこともありました。

そうやってビジュアルに一貫性を持たせることで、自分自身もそのアルバムの世界観に入り込めるし、リスナーにとっても「今はこの“アーティスティックな時期”にいるんだ」という感覚が伝わりやすくなるんじゃないかと思っています。

——ミシェルさんにとってのファッション・アイコン、また影響を受けたスタイルがあったら教えてください。

ミシェル:90年代のフェイ・ウォン(Faye Wong)が大好きなんです。彼女って、シックでありながらどこかユーモラスで、遊び心があって、衣装も本当に印象的で。ファッションって、ある意味で“冗談”みたいな要素があってもいいと思うんです。特にパフォーマーにとっては、ちょっと笑えるとか、意表を突くスタイルの方が、かえって記憶に残るというか。

例えば、前回「フジロック」に出たときに、子犬の顔が縫い付けられたトップスを着てたんですけど、それがすごく話題になって(笑)。演奏の内容よりも、まず最初に「犬のトップス着てたよね!」って言われるんです。それってすごく面白いし、衣装の力ってすごいんだなって実感しました。

だから私にとって、フェイ・ウォンは今でもスタイル・アイコンなんです。彼女が着ていた、もこもこのセーターに、下着がうっすら透けて見えるシャワードレス――あのコーディネートこそ、私にとって完璧なんです。

——ちなみに、最近買ったお気に入りの服やアイテムはありますか。

ミシェル:この帽子、ちょっとボートのような形をしていて、ニューヨークの「ボーディ(BODE)」というブランドのものなんです。私、水兵帽がすごく好きで、「Orlando in Love」という曲がセイレーンに誘惑される水夫の物語なんですけど、この帽子がその世界観にぴったり合っていて。

もうひとつお気に入りのブランドが、「キムヘキム(KIMHEKIM)」。今かけているこのサングラスもそうなんですが、涙のように見えるパールがあしらわれていて、それがとても気に入っています。真珠って貝から生まれるものだし、今回のモチーフにぴったりだなと思って選びました。

最近のお気に入りでいうと、「ヨウジ・ヤマモト」のこのトレンチコート。シルエットも雰囲気も本当に素敵なんです。それから、「アミリ(AMIRI)」のショートパンツもよく履いています。このTシャツは「プッシュボタン(PUSHBUTTON)」という韓国のブランドで、これもお気に入りの一枚です。

——逆に、どんな時でも身につけているものはありますか。

ミシェル:普段よく履いているのは、「プラダ(PRADA)」のローファーですね。あとは……そうですね、強いて言えば、結婚指輪くらいかな(笑)。

——ファッションもそうですが、ミシェルさんといえば個性的なタトゥーも目を惹きます。

ミシェル:私はキューピーが大好きなんです(笑)。母が毎年お正月になると、キューピーマヨネーズにホタテとマサゴを合わせた巻き寿司をつくってくれていて。その影響で、あの赤ちゃんのキャラクターが描かれたマヨネーズの容器を見ると、すごく懐かしくて愛着を感じるんです。

それから、このタトゥーは韓国のお菓子をモチーフにしたトランプで。子どもの頃、祖母と叔母、それに母がこのカードゲームでよく遊んでいて、私もそばで見ていました。だからこれは、私にとって家族の記憶や幼少期の思い出が詰まったすごく大事なモチーフなんです。

それとこれは、「パラッパラッパー」というゲームのキャラクターで。こうやって、いろんな時代の記憶や好きなものが自然に混ざり合って、自分の体の上に物語として積み重なっている感じですね。

タトゥーについて語るミシェル

タトゥーについて語るミシェル

文章を書くことの魅力

ジャパニーズ・ブレックファスト/ミシェル・ザウナー

——ミシェルさんはジャパニーズ・ブレックファストとしての活動と並行して、3年前に初の著書となる回顧録「Hマートで泣きながら」を上梓されました。

ミシェル:とても温かく、ポジティブな反応だったので、書き手として大きな励みになりました。それがあったからこそ、より歌詞にフォーカスした作品をつくる勇気が持てたんだと思います。

——次回作の構想はもうあるのでしょうか。

ミシェル:はい、昨年の韓国滞在について書いたものになります。語学を学びながら感じたこと、留学生活の中で直面したこと、そして言葉が少しずつ自分の中に根づいていく感覚……そうした日々の気づきや感情の変化を、海外でのさまざまな出来事と交差させながら綴っています。

——ミシェルさんにとって、“書く”ことへの情熱はどこから湧き上がってくるのでしょうか。

ミシェル:私は一人っ子で、アメリカの田舎町で育ったんです。まわりに同世代の子どもがあまりいなくて、どこか孤立したような子ども時代だったと思います。だから自然と想像の世界に入り込むようになって、小さい頃から物語をつくることがごく当たり前の遊びでした。いまそれを「仕事」として続けられているのは、本当に幸運なことだと思っています。いわゆる“普通の仕事”をしなくていい、というのは私にとって大きなモチベーションでもあって。「もう元の働き方には戻りたくない」っていう気持ちがあるからこそ、今の生活にちゃんと責任を持って、一生懸命やれているのかもしれない。いまのこの生き方、本当に気に入ってるんです(笑)。

——“書く”ことで得られるカタルシスは、やはり音楽で得られるものとは違いますか。

ミシェル:あの本(「Hマートで泣きながら」)は、自分が伝えたかったことを、読んでくれた人たちが本当に正確に受け取ってくれた――そう実感できた初めての作品だったと思います。あれほど「理解してもらえた」と確信できた経験は、それまでになかったんです。

それに比べて、音楽については、これまであまり「ちゃんと伝わった」と感じることが少なかったように思います。べつに難解にしようとか、ミステリアスにしようとしているわけではないんですけど、詩的な表現になるぶん、どうしてもストレートに届かないことも多くて。聴いてくれる人の側に戸惑いが生まれることもあると思うんです。

だからこそ、本を通して、あれだけ明確に、しかも多くの人たちに思いを届けられたという体験は、私にとって本当に解放的でした。音楽ではまだ味わったことのない感覚だったかもしれません。

——先ほど音楽の話が出ましたが、日本では近年、韓国文学、特に女性作家による作品が大きな注目を集めています。ハン・ガンさんのノーベル文学賞受賞も話題になりましたが、ミシェルさんが韓国文学にどのように触れてきたのか興味があります。

ミシェル:正直に言うと、今の私はまだ韓国語の小説を原文でしっかり読みこなせるレベルには達していなくて、韓国文学と深い関係を築けているとは言えないんです。ハン・ガンの作品は本当に大好きですし、もっとたくさんの韓国文学を読みたいという気持ちは強くあるんですけど。昨年は「なるべく韓国語で本を読む!」と決めていたものの、小説を読みこなすにはまだ語学力が足りなくて、結局、ちゃんと読めたのはイ・ランの漫画作品くらいでした(笑)。それが今の自分のレベルなんです。

ただ、韓国系アメリカ人の作家では好きな作品はたくさんあります。シン・ギョンスクさんの「母をお願い」は、ちょうど「Hマートで泣きながら」を執筆していた頃に読んだのですが、深く心に響いたのをよく覚えています。他には……アレクサンダー・チーという作家が書いた「How to Write an Autobiographical Novel」というエッセイ集。それから、イ・ミンジンの「パチンコ」ももちろん素晴らしかったし、キャシー・パク・ホンの「マイナー・フィーリングズ」も強く印象に残っています。あと、友人のチャン=レイ・リーも本当に優れた作家だと思います。

でも私は、言語を深く理解するためには、その言語で書かれた小説と向き合うことが不可欠だと感じていて。そういう意味でも、これからはもっと本格的に韓国語の文学に触れていきたいと思っています。これからじっくり時間をかけて、韓国文学の世界をもっと深く知っていけたらと考えています。

人生における

ライフステージの変化

ジャパニーズ・ブレックファスト/ミシェル・ザウナー

——前回インタビューさせていただいたとき、前作の「Jubilee」について「インディ・アーティストには“悲しみ”を期待されがちだからこそ、あえて“喜び”をテーマにした」と話されていたのが印象的でした。一方で、新作では“Sad Woman”とあるタイトルが象徴するように、再び悲しみやメランコリーが色濃く流れている印象を受けました。

ミシェル:それはたぶん、自分の年齢とか、今いる人生のタイミングが大きいと思います。「Jubilee」のあと、あの作品で3年かけてツアーして、プロモーションして……その後には、「絶対にまったく違うことがしたい」って気持ちがはっきりあったんです。だから今回は、もっとダークな色味のパレットで、ギターを軸にしたアルバムをつくりたかったんです。

最初は「ちょっと不気味なアルバムにしよう!」と意気込んでたんですけど、正直言って、不気味な曲を10曲書くって本当に大変で(笑)。例えば「Honey Water」や「Mega Circuit」には、その面影が少し残ってると思うんですけど、全体を通してそのムードで貫くのは、自分にとってやっぱりどこか違和感があって。がんばってその方向性で書こうとすると、なぜか全然うまくいかなくて……。最終的には、もっと広い意味でのメランコリックさとか、ほんのりとした不穏さに自然と落ち着いていきました。

それにやっぱり、人生経験の影響も大きいですね。年齢を重ねるにつれて、時間の流れとか、一つの人生を選ぶことで手放してきた他の選択肢のこととか、そういう「選ぶこと」の重みについて、より考えるようになった気がします。あと……「死ぬこと」についても最近よく考えるんです(笑)。

——今回の新作では、“成功”との距離感や、その意味をめぐる戸惑いのようなものも滲んでいるように感じました。アーティストとして大きな評価を得た今、あらためてご自身にとって「成功」とはどういうものだと考えていますか。

ミシェル:うーん、自分は本当に恵まれていると思います。でも、どんなことにも代償はつきものですよね。私、しばらくの間は完全に仕事に取り憑かれていたというか……人生で大きな喪失を経験したあと、その痛みから目をそらすように、すべてのエネルギーを仕事に注ぎ込んでいた時期がありました。そうすることで何とか自分を保っていたというか。

でも、仕事に打ち込めば打ち込むほど、家族や友人との距離はどうしても開いていくんです。長くツアーに出ていると、季節の移り変わりも感じられないし、大切な人の誕生日を一緒に過ごすこともできない。仲の良かった友達を失ってしまったこともあるし、自分自身の健康が危うくなったこともありました。普通の生活とはまったく違うんですよね。家にいない時間が長くなるぶん、いい友達にも、いい家族にもなれない。そんな自分に対して、ちょっとした罪悪感を感じることもあって。

それに最近は、年齢を重ねていく中で「家族を持つ」ということも現実的に考えるようになってきました。この仕事を続けている限り、もしかしたら母親にはなれないかもしれない。そう思うと、人生の中で何をどこまで後回しにしてまでキャリアを優先するのか――そのバランスについて、以前よりもずっと真剣に考えるようになりました。

——今回の新作をへて、今のミシェルさんの中では、そうしたライフステージの変化とアーティストとしてのアイデンティティーは、どのように折り合いをつけられるようになったのでしょうか。

ミシェル:昨年は、自分のためにちゃんと何かをしようと、大きな決断をした年だったと思います。1年間、意識的に音楽活動から少し距離を置いて、自分の知的好奇心を刺激してくれるものに集中することにしたんです。そして、改めて音楽の現場に戻ってきたとき、自分の中にすごく明確な“境界線”ができていることに気づきました。

以前の私は、ただひたすらミュージシャンになりたくて、どんなライブでも、どんなインタビューでも「イエス」と答えていた。体や心の健康なんて二の次で、やれることはすべてやりたいと思っていたんです。

でも今は、何よりもバランスが大事だということがよくわかっています。そのバランスを崩してしまったら、いちばん大切な「音楽への愛情」そのものを失ってしまうかもしれない。だからこそ今は、その愛を丁寧に育てながら、無理のない形で音楽と向き合っていきたいと思っているんです。

——最後に次のアルバムの構想はもうできていますか?

ミシェル:次のアルバムでは、もっとバカっぽくて、くだらないくらい楽しいものにしたいと思っていて。とにかく、「すごく愛されやすいアルバム」にしたいんです。それが今の自分にとって、いちばん自然でしっくりきている気がします。

PHOTOS:TAKUTOH TOYAMA

「For Melancholy Brunettes (& Sad Women)」

「FOR MELANCHOLY BRUNETTES (& SAD WOMEN)」ジャケット

◾️JAPANESE BREAKFAST 「FOR MELANCHOLY BRUNETTES (& SAD WOMEN)」

収録曲:

1. Here is Someone

2. Orlando in Love

3. Honey Water

4. Mega Circuit

5. Little Girl

6. Leda

7. Picture Window

8. Men in Bars (Feat. Jeff Bridges)

9. Winter in LA

10. Magic Mountain

11. Young Gun*

*日本盤ボーナス・トラック (CD)

https://bignothing.net/japanesebreakfast.html