【思想史家が読み解く流行の本質】「服」を通じて現在の国際情勢と日本社会を「丸裸」に 平芳裕子×先﨑彰容×中野香織 2025/5/5放送<後編>

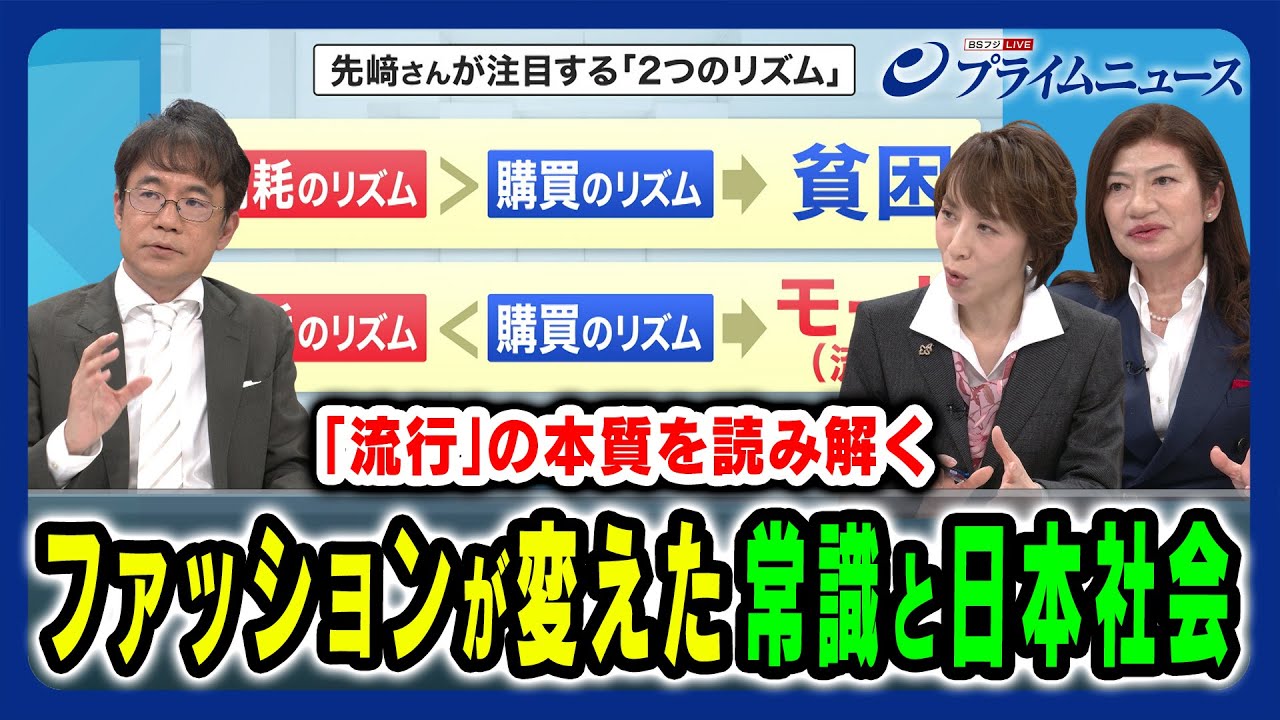

ここからはファッションが社会を大きく 変えた一例としてシャネルの歴史に触れて いきます。創業者のココスシャネルがパリ に初めてのブティックをオープンしたのは 1912年。シャネルは柔らかい ジャージー記事を使い、女性が自由に 動ける新たな発想の服を作り評判になり ます。そして1923年ノーカラーの ジャケットとストレートラインの膝下 スカートという組み合わせ、いわゆる シャネルスーツの原型を発表します。その 後第二次世界大戦の影響で明しますが、 戦後シャネルスーツは女性の社会進出と共 に機能的でエレガントなスタイルとして アメリカを中心に大流行しました。 中野さん、シャネルは社会常識を変えたとも言われていますけれども、具体的には何がこうどのように変わったんでしょうか? はい。あ、具体的に本当に何がどのようにっていうのはたくさんあるんですけれども、あのポイントを 1 つ言うなら、え、社会の基準じゃなくて自分を基準にして全てを変えた人なんですよ。 うん。モード、それは私だっていう言葉が あのシャネルの名言の1つにあります けれども、そこがそこを押されると シャネルの変化が全て読み解けるんですね 。まず、あの、最初にこのジャージ素材の スーツをあの、作、20年代に作ってるん です。ま、12年ぐらいに作ってるんです けども、あ、ごめんなさい。16 年ですね、作ってるんですけども、ポイントは何かというと、はい。 あの、それまで満な女性がこう理想的な体系とされてたんですけれども、それを自分がこう割とあの痩せっぽちな体系だったので自分を美しく見せるそんな服を作ったですね。あとシャネルが変えたものにこうハンドバックでしたり、あのでしたりとかたくさんあるんですけれども、あと 1 番大きなものがスチュームエリのかなと思ってます。 で、コスチュームジュエリっていうのは いわゆるダイヤモンドですとか、あの、 ゴールドではなくて、こうちょっと プラスチックとか、あの、危金属ではない ものを混ぜてミックスして、え、 アクセサリーにしたものなんですけれども 、ま、それまでの上流階級の価値観って いうの は金属100%じゃないとアクセサリーで ないというそんな価値観だったわけですよ 。でもシャネルは、あの、それは、あの、 財産を首から下げてみるみたいで、あの、 ダサいわっていうことにしてその価値を 変えてしまったというのも、あの、彼女は 、えっと、上流会機の出身ではないですね 。あの、個人院で、え、育って、個人と いうか修道員で、え、ま、あの、育ってい て、で、その自分がどんなにお金持ちに なっても上流会機には入れてもらえない。 で、そのリベンジとして、じゃあ価値観を 私に持ってこようということで、あの、 自分が、え、ま、輝けるそういうこの コスチュームジュエリっていうもののを 作って普及させて、そしてあの、上流階級 の価値観をこう時代遅れにし、してしまっ たというな、全てそんな風にあの自分が いかに この生きづらい世の中の中で輝けるかと いう、もうそれを起点にあの、全ての デザインをしたっていうそこがえっと、ま 、隠 的だし、ま、その後の人たちがこうシャネルの、え、電気を読んであるいは映画を見て、え、感動する最も大きなポイントかなという風に思ってます。 あの、平吉さん、その今のお話にもありましたけれども、当時の女性は、ま、傲慢な体系が、要するにあのコルセットのようなもので 体型を強制し、なおかつ家の材力を示すような装飾品を身につけ、で、基本的には家にいるものだっていうその価値観をシャネルが、ま、こういったものを作ることによって変えていった。かなりのこれエネルギーですよね。 そうですね。 あの、えっと、この表にあのシャネルスーツ米国で大流行っていう風にありますけれども、あの、やっぱり女性が外に出ていって働く時代になってシャネルのあの、ま、シャネルスーツと呼ばれる服は非常にこう人気が高まりました。 で、あの、特にアメリカであの流行したというのは、あの、アメリカは元々あのシンプルで実用的なあの、ファッションを好む、精神があのありますけれども、あの、ま、それはあの、シャネルのあの衣服が女性のための活動的なスーツだったからですね。 で、特にあの、第2 次世界大戦後にあのシャネル、あの、戦前にあの戦争始まって 1 度閉店してで戦後にあの復活をしてくるんですけれども、当時戦後っていうのはあのやっぱり戦争が終わってあの戦場に行ってた男性たちがあの帰ってくるのであの女性もあの家庭的な女性像が好れましたしの歴史においてもあのクリスチャンディオールっていうあの有名なあ のデザイナーがあの女性、いわゆる女性 らしいを提案してものすごい大ブームに なるんですね。あの、それこそなだらかな 方にキュッとすまった、あの、ちょっと こう服の中に信じを入れてあの、 コルセットの役割りを果たすようなそう いったスタイルで胸源とお尻は服よかなっ ていう、そういうスタイルが流行っていた 時にシャネルはまた活動的なあのスーツの スタイルであるとかこうウォッシャブルな ワンピースとかそういうのをあの引っ下げ てですね、え、復帰してくるんですよね。 ですので、もうアメリカの、え、ま、理想的な女性像を実現したあの予であるとか、アメリカの女性開放の文脈とか女性の社会寝をあの象徴している予想いとしてシャネルは大変人気がありました。うん。 うん。そのファッションによって女性の生き方が変わるあるいはそれまでになかった価値観が提案できる 非常に大きな出来事だったんだなという風に思います。 仙崎さんはこのシャネルという人物から見るですね、そのファッションがその女性たちの生き方を重変えるっていうことが起きたわけですけれども、これはどういう風に捉えられますか? 年合が色々書いてあったんで、この時代背景ってどんなだったかなっていう僕の思想師歴史の観点からおしりしますと、 この頃っていうのはあの第1 世界大戦から第2 次世界大戦にかけての時期なので、え、欧米においては 社会がこう出てきた時代ですよね。一般の 人々の力っていうのが政治においても文化 においても力を持ち始めた時代。その中で 、ま、1つ一例なんですけれども、例えば 車のですね、え、ことで言うと1908年 ぐらいなんですけど、T型ドっていう車が 出てきて、これフォードシステムっていう システムを導入して画期的なものなんです けれども、これ副になぞらえて言うと、今 までは1人の人が1人のお客様の服を全部 作っているって1つの工程で全部作る。 これで車を作ってたのを画期的にそのT型 ドってのは変えたんですね。 え、例えば、あ、今、あの、工場の流れ図みたいのを見るとすぐ分かりますけど、タイヤをつけてる人はずっとタイヤつけてる、 え、ていう風にこう1人1 つのパところパーツを作ることによって劇的にですね、こう車の値段を下げたんですね。で、そのことによって何が起きたかって言うと、社会の中において車っていうのを象徴しているのは確実的になったってことです。みんながとりあえず同じような車を変えるような社会になった。 豊か さが実して車の値段が半額以下になったので車を買うていうに生産者作るが同時に買うっていう行為も行うことができてどんどん普及してったってのはこの T型ードの時代なんです。 でこの年合で言うと1920 年代後半ぐらいになってくんですけどその全員が同じような車を持った時代に打って出たのが GM ジェネラルモーターズでここはですね、 みんなが同じもの持っちゃったらもっと個性が欲しいじゃないですか。 うん。 従ってこのですね、流行の部門っていうの要するにファッションで言うならばそのスタイリストあのデザイナーがいるように車においてもデザイナーの地位を一気に高めてかっこいい車は売れるんだってのコンセプトだったんですね。 うん。はい。で、T型4 の時っていうのはみんなが同じ車を持てたんだけどそれは耐久消費剤なのでこう使い振ルースまで使ってた。 はい。 ところがジェネラルモーターがやったことは流行はコロコロ変えることができるんです。 はい。 そうすると人々の欲望を換起して去年のものはダサくなるんですね。従って新しい車を作ってどんどん売ることができるっていう、そういう風に商売のあり方を劇的に変えたのがちょうどこの時代のところなんですよ。 従って流行っていうのは車の業界においても大きたことだし、ま、あの、シャネルのことは、あ、あんまり知りませんけれども、ま、そういった流行っていうの、ま、我々のなんて言うの、すぐ、すぐね、あの、思い浮かぶ人の 1 人なんで、そういった時代背景があるのかなという風に思いました。あ、 うん。 まさしくあのファッションと車があの同じ動きをしてるなという思って聞いてましたけれどもあの T 型ードの時代ってあのまシャネルが作ったリトルブラックドレスというものがあるんですけれども装飾が少ないドレスリトルブラックドレスがまさしく T型ードに例えられたんですよ。 ああ、 それは寄制品としてたくさん作ることができたドレスということになるんですか? 企画が統一されてる。そう。 比較的のストンとしたシルエットであの 着やすかったで誰にでも切ることがあの着こなすことができたしま昼と夜でアクセサリーを変えれば着替える必要がなくあの便利にえっと使えるという意味でもあの普及したドレスなんですけれども気的なドレスなんですけれどもそれと T 型フォードを例えることができますしあと流行のサイクルという意味ではましくあの平井先生おっしゃってたあのクリスチャンオ で、あの、戦後に、えっと、ま、あの、モードのサイクルを発明するんですね。同時に半年ごとに、え、前のものを古くするというモードのサイクルを産んだのがまさしく、えっと、ま、クリスタンジオルだったんですが、その話と、えっと、仙の車の話がまさしく連動しているなと思って、やっぱ車とファッションってそんなに遠いものじゃないなと 感じました。 バブル崩壊後日本経済は30年以上に渡り デフレ教が続きました。その期間の主な 流行をまとめるとこちらです。 のように移り変わってきた流行ですけれども、千崎さん改めてこの大量消費の時代における流行というのはどのようにして生まれてきたとご覧になりますか? ま、先ほど少し戦前の話をしたので、それとの関連性をね、少し意識しながらこの要するに我々の時代を見ていきたいんですけれども、あの、なんかフリップを用意していただいてると思うんですけれども、これね、ロランバルってすごく有名なあの哲学者というか秘評化みたいな人が言ったことなんですけれども、これ 2 のリズムが我々にはあって、消耗のリズムと勾配のリズムって書いてあるんですけれども、消耗っていうのは先ほど言った T 型道の車で言うと、あの、消耗するまで使います。 もう走らなくなるまで車を使う。 そう。服だったらこれがすり切れてしまうまでびきますっていうのは消耗のリズムで、それが購入するっていうしたいっていうこの感覚よりもこう台なりになってる時っていうのは当然あのお金がないから物買えないっていうことで貧困に入るわけですね。 で、今日のあのポイントであるモードとか 流行の話はその逆であって、私たちはまだ 着ることができる背とかワンピースである にも関わらず、全く違うものが流行ってき たと。例えば背であるならば2つボタン だったのが3つボタンじゃないと今ねって いう風になったらそれ買うことになるん ですね。そういう風に勾配のリズムって いうのが出てくるとこれ流行ってことに なるわけです。で、そのことが少し思想的 に言うと大事なのは、我々がほ、本来と 言うと、ま、難しいんだけど人間がもし 食事っていうのをお腹いっぱいになったら 食事をやめるように物を買うっていうのを 普通とするならばこの流行とかモードって いうのは我々がですね、欲望っていうのを 自分ではなくて他者によって、他者って いうのはあの例えばCMでもいいですし、 そういったものによってこう換期されるん ですね。本来買うつもりがなかったものを その他者からの視線であるとかあ、それ からファッション雑誌、女性の ファッション雑誌が典型ですけども、そこ に今年はこれだって言われてショッキング ピンクだって新しいが出てきたらそれを 買わなきゃいけないってこう欲望を換期さ れることによって我々は消費っていうのを こうどんどん炊き付けられていくんですね 。で、そのことを、あの、少し先ほどの その80年代以降のやつにいいですね、 細かいあのファッションの話は分からない んですけど、引きつけて見てみると、 やっぱり1980年代の日本っていうのは 一貫してその消費の極ま行った時代ですよ ね。うん。うん。僕たちがお金が余って いることによってそのお金が余っている ことをどう表現するかって言った時 にファッションになった時にはここに書い てあるのブームがあったんだと思います。 だけど2000年代になると、え、それ よりも例えばファストションっていうのが あるように安い値段なんだけれどもそれを つけてることが恥ずかしいことではなくて むしろ流行になる。そうすると僕たちは それ平気で切ることができるようになる。 それでそこの背景にあるのはそういう欲望 を換期され続ける時に高いものを身につけ てることによって自分を見せていた80年 代に対してはなくて流行の安いんだけれど もそれをつけてることがかってなった場合 にはそこに僕ら普通に乗っかってくし 恥ずかしくなくなるわけですね。こういう 風に消費を換期され続ける。そして おそらく僕よく知らないですけど2000 年代過ぎたぐらいからあれなんですかね。 このファストファッションといわゆるこうなんですか、おしゃれなブランドっていうのがコラボして なんかこうあの素材はちょっと悪いんだけれどもなんとかさんっていうデザイナーがっていうのが流行ったのが多分 2000 年代ぐらいになってくる出てきてそのなんだろしながらこうファッションっていうのは常に変化をしていくで新しいということそれ自体がこう価値観になっていくっていうそういう話かなと思ってます。 今最後の話はこうダブルネームというかそのデザイナーと組んでファストファッションも個性を打ち出していくっていうような流れでしょうか。中野さん、今のお話どう聞か? あ、そうですね。ちょ、なんか、あの、カールラガーフェルドが H&M にあのデザインしたとかなんかそういう流れですよね。 うん。おっしゃってるのは。うん。そので もその消費のリズム、ま、大量生産して 大量消費安いものでもとにかく買えるもの があって満足を得られるるっていう時代に なってここから先では私たいのはどういう 消費行動に繋がっていくんだろうかって いう辺りですけども その現代になったからこそですね、 ファッションの教会でもその裏では いろんな問題な問題が起きて いるってことも指摘されています。うん。 この辺りについては中野さんどんなあの懸念を上げられますか? はい。はい。あのファーストファッションブームがもたらしたものはあの負の側面が今その副作用として、え、ま、顕在化してるんですけれども、まず地球環境汚染ですね。え、大量廃棄されております。 で、その大量廃棄されたものが、あの、アフリカに、え、輸出され、で、アフリカでこう、あの、腐敗して、え、海洋汚染や土上汚染を引き起こしている。 また、あの、人権問題ももたらしていますね。え、ま、あの、賃金が安い国で生産されます。 で、その賃金が、あの、時間給17 以下であったりとか、あの、不闘な、え、労働条件を飲まされているとか、ま、そういう人権問題もあの浮上しております。という風に、あの、今地球環境を汚染している原因の第 2 位がこう石油についで、あの、ファッションという風に言われている、ま、そういう状況をあの、もたらしていますね。 ま、そういった環境配慮いは人権配慮というようなものも、あの、なんかものを買う側も、 え、配慮していかなきゃいけない時代になるのかもしれません。 千崎さん、こちらの表を見る限りではこの 流行というものが存在する限りその消耗の リズムを勾配のリズムがま、上回る状況に なってこれはこう全くこうサステナブルで はないと言いますかSDGsとは何なのか という風に思ってしまうところがあるん ですけれども私たちはこの服を買うという ことがそういう社会問題にもつがっている ということをどういう風に受け止めるべき でしょうか?ま、これをですね、少し 政治しそみたいな観点から見るとどうなる かなっていうのを試しに喋ってみたいん ですけれども、私は先ほどね、新しいこと はいいことだっていう価値観が流行なん だっていう風に言いました。で、実はこ れっていうのは人間の価値観のうちの1つ の価値観にしか過ぎないんですよ。だけど 私たってなんか新しいことっていいこと だって思うでしょ。 だけどこれ、え、非常にそのファストファッションみたいのが短期的に消耗されて、え、翌年には次に買う、次に買うってこういう風になってるわけですけれども、我々の中でふっと立ち止まった時に、例えば実はこのセビロはですね、それなりに歴史があって買ったものであってとかね、ある大事な人から買っても、あの、頂いたものであってとかて例えばあるとしますね。 そうすると古くなったんだけれども、継ぎとまでは言わないけれどもボタンを変えたりとかしながら少しずつチェンジしながらね、これをずっと着続けるとキーワード的に言うと馴染むっていう感覚が出てきて、我々はそのボロボロの財布なんだけど、ボロボロの洋服なんだけど何かここにですね、なんかこう捨てる時にもただ単にポイっと捨てられないような感覚があったりする。 こういうような価値観っていうのが実は今 あのですね、え、政的に言えば保守主義 ってのはそういう考え方なのね。コロコロ 新しいということに価値を見出すのでは なくて、今言ったような馴染んだここに 蓄積された歴史みたいなものを重視するん だっていう考えが政治における保守主義な の。で、そうではなくって、ま、復職って いうか今日の話で言うと、そういうような な、なんだろう、古いことをこう価値観に しながらあ、て考えるとサステナブルと かっていうそういうなんて言うのかな、 これまたモード的な用語ではなくって、 もうちょっとこうなんていうのかな、地元 のところの馴染みの店のところでものを 消費する。 あの、大きなショッピングモールに行くんじゃなくって、そういうとこで消費するとか、そういう社会構造を考える時にも重要な意味を持っていて、 で、今若い人の間で言われてんのは物消費ではなくて、こ消費だって言い方が良くされるけれども、我々は物を次から次へと買うことによって自分らしさを担保するのではなくて、今日はなんかゆったりとした時間の中で一手物のロを回す体験をして、それでなんかこう器を作ってみましたとか、あるいはなん がわざと不便なところで過ごすことによってなんか実はなんか空気が綺麗なところで過ごせて嬉しいなとかそういう風に変わってきてるのでこれからその副食業界においてもその何があ流行になるのかっていうのはおそらくはあの予想ですけど 60 年代ぐらいにヒッピーブームがあった頃に 1 度派手なものを全てこう消去してこうタンパというかねこう非常にこう日本で言うと無印料品とかもそ そういう多分哲学がちょっと入ってるし、パソコンで言うとあのね、え、 Apple のやつがなぜかスマートでかっこいいってのはあれはヒッピーブーム以来の思想が入っていて、ああいうのは削ぎ落として、削ぎ落として何かこうそれが逆におしゃれに見えるっていうそういうことも多分今の社会では起き始めてるんじゃないでしょうかね。 やっぱりApple のスティーブジョブズさんがなんかこう全 そうだから投用的なものに行ったでしょ。 あれは要するに最後のフロンティアは自分の内面なんですよね。そこの中に何かを探求しようとすると余計なものを削ぎようとしてく。ま、お部屋の中で言えば本当に必要なもの以外持たないっていうことが貧乏を意味してるんじゃなくてむしろ充実した自分っていうものを担保するようになってくるような今そういうのが少し流行ってるんじゃないかと思いますけど。 パッションの中でもそういう価値観っていうのは生まれつあるんですか? もちろんです。そのあの保守の最戦法で あるあのイギリスのあのチャールズ国王 ですがもキングオブサステナビリティと 呼ばれておりましてそれこそあの交使時代 からあのまそのような方なんですけれども 背ロに継ぎハぎがございます。またあの靴 もえ継ぎハぎがあるんですね。で同じ靴を こう継ぎはぎしながら履いてらっしゃる。 で、この80年代にはそういうチャールズ 交代師、当時の交代使のあり方があの非常 にえっと変人扱いされてたんですけれども あの最近になってあのこのというのここ ここ数年なんですけれどもその次はぎをし てまでスーツを着き続ける次はしま吐き 続けるという方しかも同じことを30年 以上来てらっしゃるでこれがあの かっこいいということであの憧れの対象に なって うん。なんか他人の間でも同じものを切るというよりはちょっと中古の服に興味を持ってる方がいいとかなんかそういうこう考え方の変化平吉さんはどんな風に感じます? そうですね。あの最近はあのビンテージファッション古屋さんがすごいブームでビンテージファッションに監を持つ若い人たちが多い ですね。あの、ファスト大流行で、ま、 おしゃれな服っていうのは昔はあの高かっ たわけですけれども、今はあの安価なあ、 ま、安く気軽に流行の服を手に入れられる 。でもみんな同じような服を着てる。そう いったあの自分が着ている服と同じ服を着 てる人に出会う可能性もあるわけですよね 。で、ま、そういったこうおしゃれえの、 ま、洪水の中にいる若い人たちにとっては 、ま、ヴンテージショップ古着屋さんに 行ったら、あの、昔誰かが着ていた、あの 、服かもしれないけれども、それはあの 規制服、元々規制服かもしれないけれども 、一点物である可能性が、ま、あの、そこ にある一点物なわけですよね。 で、そういうものを、ま、探しに行くっていうその、あの、振る舞い体験も本人たちにとってはこう楽しいことでしょうし、また誰も来ていない自分たちの服、自分だけの幸福を着るっていう、ま、そういったあの経験もあの非常に若い人たちに受け入れられているんだと思います。 そう意味ではファッションを提供する側の変化もこれから起きてくるのかもしれないということかもしれないですね。 ま、一方でさん、そのSNS というものを、ま、今は逃れられないというような環境にある中で、若い人たっていうのは自分が着るものっていうものに対して発信者にもなり得るわけですね。 うん。そのSNS とその消費公配の関係ってのはどういう風に裏になってますか? いや、だから先ほどですね、そのモ動っていうのがある時には新しいことがいいことだということで、それを追いかけるっていう苦しさがある中でそこから一歩降りる形っていう話で消費であったりとかあるいはテージ物っていう話をしていたはずなんですけれども、なかなか今の社会ってのは恐ろしくっすね、え、本来その勾配のね、濁流の流行の流れから降りるんであれ が例えば先ほど言った言われたことを私 なりの言い方で言うと例えば体験を切る みたいなねそのビンテージを探しに行っ てるという行為自体にこう自分の独自の 時間があって充実感があって今日の1日は 楽しかったという性の充実がああ るっていうはずだったのにSNSができた ことによって今度は自分っていうのがその ビンテージもの一点物を買ったらそれで 満足すればいわゆる保守的な馴染むものを 変えたっていう喜びなんだろうけどそうで はなくてSNSで、それを取って発信し なきゃいけなくなってしまったんですね。 その結果どういうことが起きるかって言う と、例えば10人なら10人の人がみんな 発信者になってしまって、そしてその10 人の発信者の間で、え、自分の方がどれ だけ社会から証人が得られるかっていう、 また違う競争の中に入っていくことになる わけですね。そして人と違うものをこう 目指していくとどういうことが起きてる かって言うと、ま、あのファッションの 流行はどういうことなのか私は知りません けれども、例えば暴力的になったりとか、 あるいは性的なものであるとか人の注目を 引きやすいこうちょっと暴力性がですね、 出てきてまでも人の注目を集めようって いうことにSNSの世界になってしまって いるので僕たちがその流行に疲れて、え、 ファストファッションを追いかけることに 疲れて降りたはずなのに、今度それを発信 しなきゃ いけないていう今度疲れの濁流に飲まれちゃってんじゃないかなっていう風に思いますけど 対応するにはSNS から一旦離れるということになるんでしょうか? ま、SNS っていうの特徴は色々あるんでしょうし喋ったら大変なんですけれども、 1 つあるのは数字を追いかけてしまうわけですよね。他者からのていうことはその数字っていうのになるとそれぞれの個性 10人いたら10 人あった個性が数字の中でまた序除列化されちゃうんですよね。 はい。100万回再生された人と1人の 再生の人っていうのは100万の価値ちっ てなるんです。だけど本来星的なあり方と いうかビンテージ物を買うように1歩 降りること消費の本来のあり方っていうの はそう数字の競争ではなくて例えば4しか いいねっていうか工程が得られなくても その4っていうのが自分の友達とか掛けえ のない人から承認されたことによって自分 の生きてる意味を感じ取れ るっていうことに満足でき るってことなんですよ。それが不特定多数 の人から承認を得られないと、あったこと もない人が承認を得られないとっていう ゲームの中に入ってしまうと僕たちは おかしくなってしまうんで、そこのところ を今どういう風に、ま、メディアרי言っ たらあのチンプな言葉なんだけれども、 それを問われてるっていうのが今僕たちが いる地点だと思いますよ 。今夜はファッションの視点から政治外交 の世界を読み解きましたが、視聴者の方 からメールをいいています。ありがとう ございます。え、50代の男性、大阪府の 方です。近年特に制服において男女の差を なくす方向にあるように思います。女性で はパンツスタイルかスカートを選べるよう になったり、警察のようにスカートを なくすところも出てきました。理由は様々 だと思うのですが、そこには平等が関係し ていると思います。今のような平等を意識 し、男女の差をなくすような傾向をどう 思われますかという質問です。 平さんいかがでしょうか?はい、あの20 世紀を通じて女性服はそれまで男性服のアイテムであったズボンというものをあ、身につけるように獲得したわけですよね。で、制服でも女性、女子制服の中にズボンが取り入れられるようになった。 だけれども、あの、逆はなかなか、あの、 ちょっと自現が難しいようで、え、ま、 一般社会の中では、あの、男性があの、 スカートを履くっていうことはこう、 まだまだあの、一般的な監修としては 受け入れられていないだけだけれども、ま 、女性服がスカートをあの、採用してきた ように、あの、よりあの、自由に予想得る ような社会になっていくなっていたらいい なと思います。 千崎さんはいかがでしょうか? ま、服装だけの話ではなくて社会の流れっていうのは今教会の私っていうことを言うんですよ。私政ってのはあ、誰かが作ったものだからそれは本質的なものではないって言って教会を曖昧にするジェンダレストリーとかね。 で、それが行きすぎたという風に考えたアメリカの人たちが今回トランプ大統領に一票を入れて男性と女性は違うんだって断定する方にこう触れているっていう風にどちらかの方にこう大きく過激に揺れ動いてる。 が今のアメリカの状態だと思います。 はい。中野さんはいかがでしょうか? はい。あの20 世紀がこう女性がこう解放される歴史だったとすれば 21 世紀があの男性解放の時代かなと思っていて、ま、男性はスカートを吐く自由があるっていう風に表現するあのデザイナーもおりますけれども、今まさにその時にあってで、あのアメリカなんかはその時に必ずこう逆もゆのゆり戻しがございますよね。で、その時期にあるんじゃないかなと思ってます。 男性もこう解放されていくと、あの、男女ともに行きやすい社会になるのではないかなと思っております。 うん。はい。ありがとうございます。 今夜は現代におけるファッションとの向き合い方というテーマでご提をいただきます。まずは平吉さんお願いします。 はい。え、あの、もうおしゃれとか流行 情報とはほどにあの、付き合っていただい て、あの、今日あの皆さんでお話ししてき たようにファッションは政治、外交経済、 産業、技術、社会と深く結びついていて、 もうまさしく総合値の分野と言えます。 もう不用としてファッションを知っていただくことによって、ま、これからの時代より良く、より賢く予う、ま、そういったスキルが身につくと思いますので、是非あの今日以降共容としてのファッションについて学んでいただきたいと思います。 ありがとうございます。では、せ崎さんお願いします。 はい。ま、あの、ファッションの専門家じゃないですけど、多分時代を見る鏡なんだろうなと思います。 それからもう1 つ言いたいことはやっぱり時代を見る時ファッションっていうのにもやっぱ思想や哲学っていうのがあってそれを説明する言語によって説明することによってそのファッションというのがさらにね地位が高まったりとかすることになると思うんでやっぱり共容大切ですし言葉を持つっていうことも大事かなということを 言い添えておきます。 ありがとうございます。では中野さんお願いします。 はい。 えっと、あの、予想の向こうに世界を想像 しようと書いたんですけれども、あの、見 た目を、あの、ただ表層的に批判する、あ 、批評のではなくて、ま、その奥にある 予想の奥にある価値観ですとか文化ですか 、歴史、ま、そういうものに思いをはせる 、想像することで私たちはもっと他者に 対して、あるいは世界に対してあの観用に なれるのではないかなと思います。 ので、あの、もっと予想いの奥にあるもの物語に私たちはあの、目を向けてみましょうということを提言とさせていただきます。

▼ チャンネル登録よろしくお願いいたします!

https://www.youtube.com/@primenews?sub_confirmation=1

国家のリーダーたちの装いにはどんな意味が込められているのか。政治や外交における「服」の役割とは?「服」を通じて国際情勢と日本社会を考察する。

『指導者の装いに秘められた意味…「服」から読み解く国家戦略』

2月の米ウ首脳会談では、ゼレンスキー大統領がホワイトハウスのドレスコードを守っていないと米国側が揶揄する事態が発生した。一方、中国や北朝鮮の指導者はスーツと人民服などを使い分けている。国家を背負うリーダーたちは、自らの装いにどのような意味とメッセージを込めるのか。服飾研究者や思想史家とともに、政治・外交における国家戦略から社会や個人に及ぼす影響まで「服」について考察し、「服」を通じて現在の国際情勢と日本社会を「丸裸」にする。

▼出演者

<ゲスト>

平芳裕子(神戸大学大学院教授)

先﨑彰容(思想史家 社会構想大学院大学教授)

中野香織(服飾史家)

《放送⽇時》

毎週(⽉)〜(⾦) 20時〜21時55分/BSフジ4Kの⾼精細映像も好評放送中

※こちらは「BSフジLIVE プライムニュース」の2時間の討論をダイジェストでお届けします。

#プライムニュース #BSフジ #竹俣紅 #長野美郷 #NEWS

▼ 番組HP https://www.bsfuji.tv/primenews/

▼ 番組X https://twitter.com/primenews_

※動画には配信期限があり、予告なく掲載をおろす場合がございます。ご了承ください。

7 Comments

ご視聴ありがとうございます。

よろしければ高評価、ご感想お待ちしております。

▼チャンネル登録

https://www.youtube.com/@primenews?sub_confirmation=1

だんだん、つまらなくなってきた。

恣意的なテーマというか局の都合な枠に感じるかな

3:50あのー、あのー、あの。あのー。(1年前)なるほど!なるほど!なるほど! ここはやかましい場所ですな

ほんとに、プライムニュース⁉️

苦笑

見ていたが、先崎さんにもっとふって喋らせた方が良かったかな

先崎先生が日大から離れられたのがショックでショックで😭