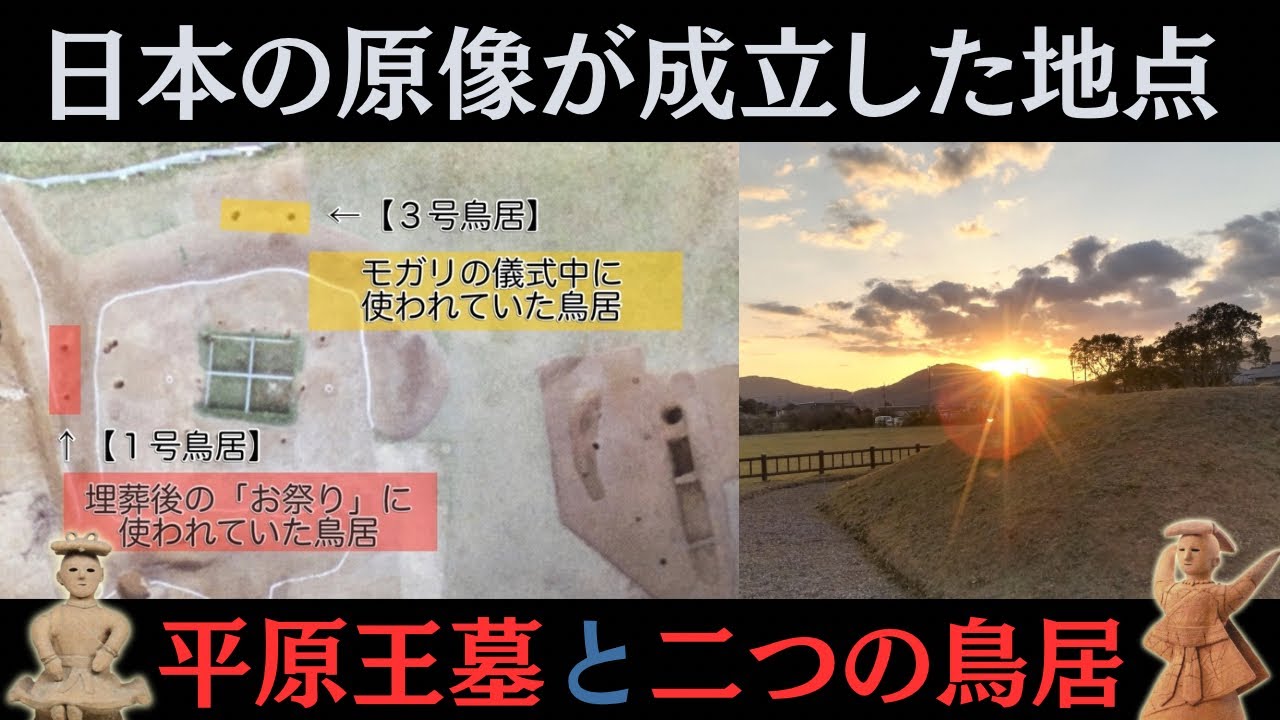

日本の原像が成立した地点【平原王墓と二つの鳥居】についての私的考察

「岡上佑の古代史研究室(通称:岡上研)」にようこそ!

このチャンネルでは、文献としての三国志、魏志倭人伝を解読し、

古代史最大の謎、邪馬台国の所在と卑弥呼の古墳の所在に迫っていきます。

チャンネルの始動に合わせて、動画をアップしていくと同時に

論考の基礎となる自作本の内容自体も徐々に公開していきたいと思います!

是非気軽に内容読んで頂いて、色々コメント頂けると嬉しいです!

最新作「魏書倭人伝の究明」の試し読みファイルはこちらからどうぞ!

https://drive.google.com/file/d/1mD8hTxo3sv8euap21faFVVy2T7wp3F12/view?usp=drivesdk

「魏書倭人伝の究明」を含む全自作本をウェブショップにて予約受付中!

https://roomofwisdom.thebase.in/items/67562678

一部の本はアマゾンのKindle版でも公開中です!

★★★

動画連動ということで、手元の研究ノート(notion)を公開中!

是非、参照しながら見てください🎵

https://www.notion.so/7159aa238ef4492891ec10f4ef2b7ccd?pvs=4

#魏志倭人伝 #卑弥呼 #邪馬台国

人工音声:カケル(「音読さん・まゆ」)

マッテ(「音読さん・みずき」)

20 Comments

神社といえば鳥居。鳥居イコール結界にはいるための入口という認識でおりました。初期埋葬儀礼における鳥居の意味とその後の鳥居の意味合いや使用方法の違いの研究がなされた研究や書籍はあるのでしょうか。あればぜひ読んでみたいです。

あ、ポルナレフだ!😆

確か吉野ヶ里遺跡の墳丘も、夏至や冬至の日と方角を合わせてありましたね。

この時代には墳墓に鳥居を造ってたのですね。それはどこの墳墓にも見られるのですか?鳥居には本当に大切な意味があるのでしょうね。

話は違いますが、対馬の和多都美神社の鳥居に観光客が石を投げつけて、傷つけられたそうです。またご神体そのものにも攻撃されたとか。胸が痛みます。

私は、「スピリチュアル系」の方の「レイライン信仰」を見て、「感動」でなく「忌避感」を持ってしまいました。

ガチの太陽神信仰を持つエジプト人は、4千年前から作り始めた王墓=ピラミッドを、全て同じ方向に向けて造りました。暦も「太陽暦」です。

それに比べ、日本は、記紀や太陽や月や星に関する「神話・民話」が少なすぎる気がします。なので、私は今、野尻抱影の「星と伝説」を読んで、「海洋民族的な何か」を探しています。(むしろ素戔嗚寄りですね)

太古は「精霊信仰」だった祭祀。「磐座」を前に集まってマツリを行った人々が、「人を神格化」し始めたのが弥生時代と思います。

精霊では無く、人を祀るのが「神社」で、神領の入り口が「鳥居」のイメージです。鳥は「人の魂」であり「魂を例会に運ぶ乗り物」の印象。

な・の・で、今回の時点では、まだまだ。次回の「爆発」に期待です。

伊都・平原こそが"女王(ヒメ)による祭祀の始まりの地"である蓋然性は極めて高いですね。

やはり卑弥呼=ヒメ(ヒメミコ説も良いが後漢〜魏代の音韻的に呼=コが苦しそう)であって固有名詞では無い説を採りたいところです。

天照大御神を含む三貴神の親神様伊弉冉尊の剱、火之加具土命を斬り殺したのは伊都之尾羽張、又は天之尾羽張と呼ばれる。

この伊都は何処から来た?何の意味だろう?

尾羽張の意味は?

これは、伊都国と関係あるの?

伊都国の軍事力の意味?

鳥居。興味深いです。基本、鳥居ってご神体の方を向いていることが多いので、いろいろ気になります。殯屋っぽいところを向いているようにも見えるし、いろいろ想像するばかりです。参列者は2号→1号→3号の順に歩かされたのかな。

そんな鳥居の後が

中世を乗り越え遺っていることがすごいなあ

いまでは神社でこれだけ定着してしまいましたが、鳥居ってもともと何なんでしょうね。

次回、10月20日での大爆発を期待します。

鳥居は神の通り路の役割と結界に入る人間の穢れを祓う役割があると聞いた事があるのですが、いつの時代からその様な役割になったのか、初めからあの様な形だったのか、色々な謎が有り興味深いです。ハルキーさんも使ってましたがJOJOネタは名言が多くて使いやすく便利ですね(笑)

爆発して下さい。天岩戸、アマテラス、考察願います。

天岩戸、アメノウズメ、復活、もがり、伝世、

引き継ぎ。

いよいよ岡上説の本丸のお出ましですね。卑弥呼以前に伊都国に女王がいて、その女王こそ天照大神のプロトタイプであり平原王墓の被葬者である、と。その一族がいろいろあって東へと進出して神武天皇または崇神天皇を輩出する流れになりそうです。ナガスネヒコとの対決とかどうなってますことやら。

鳥居といっても柱が2本 横木がなくて 綱や紐を渡していた。(大神神社摂社の檜原神社(元伊勢)の鳥居のように)のではないですか? そして柱に鳥が来て止まる。鳥は結界を自由に行き来して死者の魂を運ぶ役目を担っていたとか。違いますかね?

糸島(旧前原)市に行ってみてわかること

遺跡は方角を正確に意識していて ここから方角を間違えて東夷伝に記載されたとか解釈することに違和感あります。

ぞもそも神社の発祥も鳥居の発祥もつまびらかではないですね。

これほどの量が日本中にあるのになぜなのか?そのこと自体が一番不思議です

鳥居は個人的には日常空間と聖なる空間をまたぐ門だと思います

生命の側からもがりなどで死者のいる場所を区切るものとしてはじまったと考えるとうべなるかなと思います

あと 太陽信仰を伊都国がしていたのか?

太陽神は男神が(ギリシャのアポロン)が多い気がしたりします 調べたんじゃないですが。

その辺も面白そうな領域です

平原女王募だから誰が眠ってるかと言う事に成るが伊都国だからニニギ関連で考えるなら返品されて独身女王でイワナガヒメかな?ニニギのカガミがいっぱいだからニニギに未練があったのでしょう!

中々

私の大好物の妄察動画で楽しかったです♡

天の岩戸伝説は、平原の女王後の後継者をめぐる争いと引き継いだ卑弥呼の話を神話化した物語っぽいですね。アマテラスは、この二つの人格を一つにしているということですかね。

こんにちは!前回のモガリ回に続き、何度も観返させていただきました😚今城山古墳回も再度チェック済ですw古代鳥居といえば、同じ伊都国エリアの神在東にある九州最大級の円墳、釜塚古墳にもあり畿内とも関係性深い、いわみ型木製品が建てられていたのでは…と、ふと思いました。余談ですが、平原遺跡は1号墓ばかり注目されてますが、5号墓もあったのは改めて勉強させて頂きました😚

毎回合同企画もありがとうございます😚